Карнавал - [2]

Кто это? Да Эйхендорф, конечно. Я мысленно улыбаюсь этому «конечно», этому снобизму. Однако тут же нахожу себе оправдание: благодаря одному из лицейских преподавателей я действительно пристрастился к Эйхендорфу, именно к Эйхендорфу, которого он выделял среди всех немецких поэтов. Я помню наизусть больше стихов Эйхендорфа, чем Мюссе или Ламартина.

Но я убаюкиваю себя всеми песнями. И все стихи навевают на меня дрему, уносят в столь дорогую мне страну сновидений, все немецкие стихи, ставшие с 1914 года для меня особенно притягательными, поскольку тут ощущался некий привкус вызова: Шиллер, Бюргер, Рюккерт, Гейне, Демель… Вот так же и колесам под поездом чудится, будто они уже завертелись. Как знать, может, греза воплотилась, может, Эльзас и есть эта воображаемая страна. В своем армейском обмундировании я прибыл по горной дороге в самое сердце этой спорной области.

На домах реяли там и сям желто-белые флаги. Мне сказали, что так здесь выражается требование автономии. Автономии? Не понимаю. Могут быть колебания при выборе Франции или Германия, — но автономия… Меня одолевают сомнения, с недоумением приближаюсь я к этому языковому барьеру.

Ведь павшие пожертвовали жизнью, чтобы мы имели право посидеть на берегу Рейна и помечтать о стране, что лежит по ту сторону реки, где любовь называется Liebe, а чары Zauber. Я бы дорого дал, чтоб со мной был мой «Жан-Кристоф», он послужил бы мне своеобразным путеводителем шиворот-навыворот, я ведь проделывал в обратном направлении путь, приведший молодого Крафта к нам, и находился как раз на том переходе между двумя странами, где француз Роллан говорит своему герою: «Я должен последовать за тобой, тень моя…» А немец Кристоф отвечает:

«Кто из нас двоих тень другого?» Эта фраза непрестанно звучала в моих ушах на О-де-Мез, Шоссе-Брюно, Шмен-де-Дам. Но когда в Ферм-де-ла-Мальмезон я нашел эту книжечку, раскрытую на стихотворении Лилиенкрона, я посмотрел на мертвеца рядом с собой, словно потерял, как Петер Шлемиль, собственную тень.

Книга сейчас лежала в моем вещевом мешке. Стоило бы перечитать ее именно здесь.

В проходе промелькнул силуэт. И повернул обратно. Женщина. Казалось, она выбирает, где сесть, колеблется. Потом она вошла с решительным видом в мое купе. Очевидно, побаивалась одиночества. Она села у окна, против движения поезда. Я подобрал ноги, обутые в рыжие сапоги, скрестил их. На каком языке разговаривает она? Она положила рядом с собой нотную папку, открыла сумочку, извлекла из нее сигарету и размяла ее на тыльной стороне руки, затянутой в перчатку. «Вас не побеспокоит, если я закурю?» — сказала она. Нет, меня это не побеспокоит.

Она возвращалась с урока пения. На первый взгляд, нечто вполне естественное. Но не для меня. Как! Рухнула империя Вильгельма, побежденные отступили, ломая границу, явились мы, неся слова Ронсара и Бодлера… На дорогах, когда мы перебрались через Вогезы, к нам устремились автомобили, нас осаждали толпы, умоляя офицеров двигаться быстрее, поскольку в разрыве между двумя армиями было беспокойно… Целые деревни выходили нам навстречу с орфеонами… И вдруг угрюмый городок, закрытые ставни, попрятавшиеся жители. «Ну, здесь, ясное дело, — бош на боше», — говорил капитан Манжматен. На лесопилке за горой Сент-Одиль, у быстрой речки, где заночевала четвертая рота, этого беднягу нашли мертвым — замерз ли он или сдало сердце? — когда выступали на рассвете, надо же, вот уж не повезет, так не повезет, всю войну прошел без единого ранения, двое детей… Никто толком не знал, как быть с деньгами, как их менять, никаких приказов не поступало, каптенармусы действовали на свой страх и риск, не без выгоды для себя, как оказалось в дальнейшем, когда государство выкупило у них по курсу марки, проданные за бесценок эльзасцами, которые в спешке хотели во что бы то ни стало приобрести французские деньги, понятное дело! Так вот, она возвращалась с урока пения. Да, два раза в неделю, как обычно. Она боялась, как бы не выслали ее преподавателя. Он немец, разумеется. «Что вы собираетесь делать с немцами?» — спросила она. Не имею ни малейшего представления, мадемуазель! Ее звали Беттина. «А к вам как обращаться? Лейтенант?»

В те времена имя Беттина ассоциировалось у меня либо с Периколой, либо с малюткой Брентано, которая вышла замуж за Ахима фон Арнима, автора любимой мною книги «Наследники майората». «Некоторые зовут меня Бетти…» — сказала она. Это было проще, даже для разговора о музыке. Впрочем, о чем же мы разговаривали? От этой беседы у меня остались в памяти лишь мой пылающий лоб, торопливые фразы, то чрезмерное возбуждение, без всяких задних мыслей, которое свойственно совсем молодым людям, когда они только что познакомились и.

само собой, не добиваясь ничего определенного, просто хотят понравиться, показать себя с лучшей стороны, сопоставить пережитое. Ах, я слышал «Тристана», когда дирижировал Никиш! Да, в 1913 году в театре Шанз-Элизе. Я видела фотографии театра Шанз-Элизе, к сожалению, черно-белые. Интересно, как выглядит в цвете роспись Бурделя? Никиш был великолепен, особенно в третьем акте. У меня была старая няня, и, представьте, лейтенант, я звала ее Бранген… Ее это ужасно злило, она говорила, послушай, Нина… мое настоящее имя — Анна… меня дома тогда звали Ниной…

Роман Луи Арагона «Коммунисты» завершает авторский цикл «Реальный мир». Мы встречаем в «Коммунистах» уже знакомых нам героев Арагона: банкир Виснер из «Базельских колоколов», Арман Барбентан из «Богатых кварталов», Жан-Блез Маркадье из «Пассажиров империала», Орельен из одноименного романа. В «Коммунистах» изображен один из наиболее трагических периодов французской истории (1939–1940). На первом плане Арман Барбентан и его друзья коммунисты, люди, не теряющие присутствия духа ни при каких жизненных потрясениях, не только обличающие старый мир, но и преобразующие его. Роман «Коммунисты» — это роман социалистического реализма, политический роман большого диапазона.

Более полувека продолжался творческий путь одного из основоположников советской поэзии Павла Григорьевича Антокольского (1896–1978). Велико и разнообразно поэтическое наследие Антокольского, заслуженно снискавшего репутацию мастера поэтического слова, тонкого поэта-лирика. Заметными вехами в развитии советской поэзии стали его поэмы «Франсуа Вийон», «Сын», книги лирики «Высокое напряжение», «Четвертое измерение», «Ночной смотр», «Конец века». Антокольский был также выдающимся переводчиком французской поэзии и поэзии народов Советского Союза.

В романе всего одна мартовская неделя 1815 года, но по существу в нем полтора столетия; читателю рассказано о последующих судьбах всех исторических персонажей — Фредерика Дежоржа, участника восстания 1830 года, генерала Фавье, сражавшегося за освобождение Греции вместе с лордом Байроном, маршала Бертье, трагически метавшегося между враждующими лагерями до последнего своего часа — часа самоубийства.Сквозь «Страстную неделю» просвечивают и эпизоды истории XX века — финал первой мировой войны и знакомство юного Арагона с шахтерами Саарбрюкена, забастовки шоферов такси эпохи Народного фронта, горестное отступление французских армий перед лавиной фашистского вермахта.Эта книга не является историческим романом.

Евгений Витковский — выдающийся переводчик, писатель, поэт, литературовед. Ученик А. Штейнберга и С. Петрова, Витковский переводил на русский язык Смарта и Мильтона, Саути и Китса, Уайльда и Киплинга, Камоэнса и Пессоа, Рильке и Крамера, Вондела и Хёйгенса, Рембо и Валери, Маклина и Макинтайра. Им были подготовлены и изданы беспрецедентные антологии «Семь веков французской поэзии» и «Семь веков английской поэзии». Созданный Е. Витковский сайт «Век перевода» стал уникальной энциклопедией русского поэтического перевода и насчитывает уже более 1000 имен.Настоящее издание включает в себя основные переводы Е. Витковского более чем за 40 лет работы, и достаточно полно представляет его творческий спектр.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В этом томе предпринята попытка собрать почти все (насколько это оказалось возможным при сегодняшнем состоянии дюмаведения) художественные произведения малых жанров, написанные Дюма на протяжении его долгой творческой жизни.

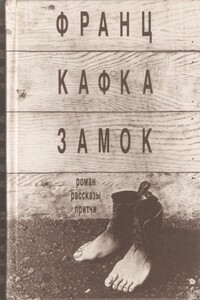

Франц Кафка. Замок. Роман, рассказы, притчи. / Сост., вступ. статья Е. Л. Войскунского. — М.: РИФ, 1991 – 411 с.В сборник одного из крупнейших прозаиков XX века Франца Кафки (1883 — 1924) вошли роман «Замок», рассказы и притчи — из них «Изыскания собаки», «Заботы отца семейства» и «На галерке», а также статья Л. З. Копелева о судьбе творческого наследия писателя впервые публикуются на русском языке.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.