Каллиграфия страсти - [2]

Теперь я записываю мало музыки и живу отшельником на вилле, которую сам же лишил простора, воздуха и возможности любоваться лужайкой в английском стиле, отданной на попечение садовника. Питая отвращение к Леону Баттиста Альберти и к божественным пропорциям остальных архитекторов, я велел обнести свое одноэтажное обиталище из серого цемента высокой стеной. Вилла не похожа на все виднеющиеся деревенские домики, стоит в отдалении от города и окружена сырым еловым лесом. Здесь говорят по-немецки и живут замкнуто, несмотря на то, что это центр Европы. Здесь дышат воздухом, отдающим стерильной благовоспитанностью. Здесь мало кто меня знает, и тем более мало кому охота называть меня «маэстро», может быть, еще и потому, что я проявляю невоспитанность и не отвечаю. Просто не обращаю внимания на улыбки, которыми одаривают меня здешние обитатели. Жизнь моя мало напоминает жизнь ссыльного или беглеца. Сообщение с внешним миром отличное, природа отнюдь не создает изоляции. Здесь гордятся сетью подземных тоннелей, приносящих вести со всех концов света, и великолепными дорогами, ведущими куда угодно. И в Париж… Туда, где я провел бесплодно столько лет… Где я искал вдохновения в близости, а обрел его в наваждении… Только здесь, в краю, отдаленном пространственно и еще более — духовно, i я начал это сознавать. Это отсюда явился романтизм на излете, как надоедливая и коварная болезнь, от которой выздоравливают без особого шума. И потом, здесь нет пианистов, и немногие из пианистов родились в этих краях, разве что Альфред Корто и Артур Рубинштейн. Корто, стремительный, упоительный в своем несовершенстве, зачастую казался просто бонвиваном с резвыми пальцами, что-то было в нем от Марселя Пруста, что-то от Дебюсси. А Рубинштейн был способен сыграть фа-минорную Балладу в той манере, которую профаны назвали бы колкой. Каждый раз, когда он садился за инструмент, казалось, будто это он — автор, он — единственный, кто может повторить чудо первого исполнения Баллады в гостиной у мадам Натаниэль Ротшильд. А я, слушая его, не мог удержаться от улыбки, видя за инструментом не хрупкого Шопена, а этого массивного здоровяка. И все-таки должна существовать каллиграфия страсти. Но если она существует, я тоже к ней причастен. Виной всему темная и таинственная история, вложившая в мои руки рукопись, которую я полагал несуществующей. Две первых ее страницы меня не интересовали, ибо проблема не в

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

УДК 821.161.1-1 ББК 84(2 Рос=Рус)6-44 М23 В оформлении обложки использована картина Давида Штейнберга Манович, Лера Первый и другие рассказы. — М., Русский Гулливер; Центр Современной Литературы, 2015. — 148 с. ISBN 978-5-91627-154-6 Проза Леры Манович как хороший утренний кофе. Она погружает в задумчивую бодрость и делает тебя соучастником тончайших переживаний героев, переданных немногими точными словами, я бы даже сказал — точными обиняками. Искусство нынче редкое, в котором чувствуются отголоски когда-то хорошо усвоенного Хэмингуэя, а то и Чехова.

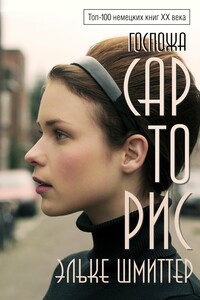

Поздно вечером на безлюдной улице машина насмерть сбивает человека. Водитель скрывается под проливным дождем. Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. Это напоминает ей об истории, которая произошла с ней в прошлом и которая круто изменила ее монотонную провинциальную жизнь.

Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односельчан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доносил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требовал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.

Роман представляет собой исповедь женщины из народа, прожившей нелегкую, полную драматизма жизнь. Петрия, героиня романа, находит в себе силы противостоять злу, она идет к людям с добром и душевной щедростью. Вот почему ее непритязательные рассказы звучат как легенды, сплетаются в прекрасный «венок».

Андрей Виноградов – признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, создатель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления РИА «Новости», директором издательства журнала «Огонек», участвовал в становлении «Видео Интернешнл». Этот роман – череда рассказов, рождающихся будто матрешки, один из другого. Забавные, откровенно смешные, фантастические, печальные истории сплетаются в причудливый неповторимо-увлекательный узор. События эти близки каждому, потому что они – эхо нашей обыденной, но такой непредсказуемой фантастической жизни… Содержит нецензурную брань!

Эзра Фолкнер верит, что каждого ожидает своя трагедия. И жизнь, какой бы заурядной она ни была, с того момента станет уникальной. Его собственная трагедия грянула, когда парню исполнилось семнадцать. Он был популярен в школе, успешен во всем и прекрасно играл в теннис. Но, возвращаясь с вечеринки, Эзра попал в автомобильную аварию. И все изменилось: его бросила любимая девушка, исчезли друзья, закончилась спортивная карьера. Похоже, что теория не работает – будущее не сулит ничего экстраординарного. А может, нечто необычное уже случилось, когда в класс вошла новенькая? С первого взгляда на нее стало ясно, что эта девушка заставит Эзру посмотреть на жизнь иначе.