Изобретая традицию: Современная русско-еврейская литература - [97]

Таким образом, мы имеем дело с переплетением тропов, благодаря которым заново открывается прежде вытесненное, скрытое, забракованное и потому со временем десемиотизированное316. Поэтому чтение скрытых «геологических» слоев – потенциально субверсивная практика: выявляя невозможность возврата и возрождения, письмо, читающее следы, занимается ревизией прошлого.

Ранее на разных примерах было показано, как еврейское оттеснялось в подполье и на задний план, исчезало под слоями нееврейского письма, изымалось из прежнего синтагматического порядка и помещалось в новый или профанировалось в практических целях. Символизация подобных культурных техник в литературе позволяет представить еврейство в качестве нижнего слоя палимпсеста, еще, быть может, различимого в виде следов и фрагментов. В этом случае метафора палимпсеста вполне вписывается в традицию, восходящую к известной интерпретации Генриха Гейне: подобно Гейне, видевшему, как на лице немолодой женщины будто «сквозь черную, недавно написанную монашескою рукою страницу из Отцов церкви проступают полустертые любовные стихи античного поэта» («Путешествие по Гарцу») [Гейне 1971: 550], еврейские авторы стремились «выявить предпосылки настоящего с его заблуждениями», выступить «[адвокатами] маргинализированной традиции» [Jacob/Nicklas 2004: 15–16]. Такое использование метафорики переписывания, показывают Иоахим Якоб и Паскаль Никлас, напрямую ведет к культурным теориям конца XX века, прежде всего к взаимосвязи власти с дискурсом у Фуко и представлению о культуре как о наслоении «доминирующих и подчиненных текстов» [Ibid: 23].

Идея культурного палимпсеста, возникшего в результате смен власти и исторических асимметрий, чаще всего связывается с феноменом еврейского сокрытия, мимикрии и (дис)симуляции, который обсуждался ранее (см. «Евреи-переводчики: литературная мимикрия», с. 104). Сама человеческая личность превращается в «плоскость» стирания и переписывания; как ни парадоксально, процесс этот то и дело обнаруживает неизгладимость приписанных извне еврейских признаков, которые постоянно извлекаются на поверхность. Работа такого палимпсеста становится предметом (само)ироничных или трагикомических эпизодов в прозе как до, так и после распада СССР. Приведу два примера.

Герой рассказа Эфраима Севелы «Осведомитель» (1982), еврей Аркадий Полубояров, работает ретушером в редакции одной московской газеты, специализируясь на «облагораживании» портретов советских партийных руководителей: он мастер фальсификации с особым талантом к сокрытию дефектов. Этот ничем не примечательный человек оказывается единственным, кто сумел обработать неудачный официальный снимок Брежнева так, чтобы закрытые глаза главы государства казались открытыми. Тем самым Аркадий Полубояров спасает редакцию от неминуемых санкций и ненадолго превращается в уважаемого всеми коллегу; однако проходит совсем мало времени – и вот уже с этим маленьким человечком, еврейским собратом гоголевского Акакия Башмачкина, снова забывают здороваться. За его русско-украинским именем скрывается подлинное – Абрам Перельман, от которого он избавился, женившись на этнической русской. Невзирая на небывалую изобретательность Полубоярова-Перельмана, маскировка ему никогда полностью не удается, потому что его внешность по иронии судьбы гротескно отражает расхожие антисемитские клише: у него толстые отвисшие губы, печальные черные глаза и длинный нос. «Саморетушь» неизменно оказывается саморазоблачением, неудачной мимикрией, а безупречные симулякры удаются Аркадию лишь при ретушировании снимков советских властителей.

Показательно название вышедшего в 2008 году тома прозы Эдуарда Шульмана – «Еврей Иваныч, или Три псевдонима»317. В главе «Наследство» из текста «Аллея праведников» добропорядочный гражданин Альтшуль страдает от своих «неудобных», труднопроизносимых еврейских имени и отчества – Герш Пейсахович. Они пристали к герою намертво, несмотря на давно принятый им русский эквивалент – Григорий Петрович. В следующей сцене этой новеллы-очерка некий Залман Кодер приходит к своему старому знакомому Александру Кирилловичу. Тот возмущается переименованием московских улиц после революции: «Зачем Остоженка – Метростроевская?.. […] Остоженка – до чего наше слово! Остоженка, чувствуешь?.. А Пречистенка? Как они Пречистенку испоганили!..» [Шульман 2008: 176]. Не без отеческого превосходства и снисходительной насмешки Александр Кириллович, этнический русский и притом страстный русофил, намекает Залману, что не всякий вправе называться коренным москвичом: «…С какого года в Москве, Залман? – С восемнадцатого, Александр Кириллович. – А я – с четырнадцатого… Да не с года, не с года четырнадцатого! С четырнадцатого века!..» [Там же: 176]. В данном случае право на память и обретение старого, подлинного присваивает себе господствующая славянская «раса». В сумме обоих эпизодов советское и «исконно» русское невольно объединяются под знаком юдофобии, а изначальная оппозиция хорошего старого (досоветского) и плохого нового становится весьма относительной. Другая подоплека этого эпизода – это совмещение двух палимпсестов: табуированных еврейских имен и социалистического переименования улиц; оба равным образом становятся предметом амнезии и вытеснения.

Предлагаемая вашему вниманию книга – сборник историй, шуток, анекдотов, авторами и героями которых стали знаменитые писатели и поэты от древних времен до наших дней. Составители не претендуют, что собрали все истории. Это решительно невозможно – их больше, чем бумаги, на которой их можно было бы издать. Не смеем мы утверждать и то, что все, что собрано здесь – правда или произошло именно так, как об этом рассказано. Многие истории и анекдоты «с бородой» читатель наверняка слышал или читал в других вариациях и даже с другими героями.

Книга посвящена изучению словесности в школе и основана на личном педагогическом опыте автора. В ней представлены наблюдения и размышления о том, как дети читают стихи и прозу, конкретные методические разработки, рассказы о реальных уроках и о том, как можно заниматься с детьми литературой во внеурочное время. Один раздел посвящен тому, как учить школьников создавать собственные тексты. Издание адресовано прежде всего учителям русского языка и литературы и студентам педагогических вузов, но может быть интересно также родителям школьников и всем любителям словесности. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

На протяжении всей своей истории люди не только создавали книги, но и уничтожали их. Полная история уничтожения письменных знаний от Античности до наших дней – в глубоком исследовании британского литературоведа и библиотекаря Ричарда Овендена.

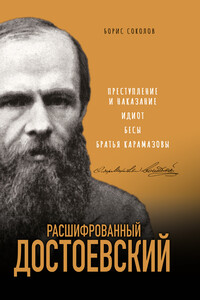

Книга известного литературоведа, доктора филологических наук Бориса Соколова раскрывает тайны четырех самых великих романов Федора Достоевского – «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». По всем этим книгам не раз снимались художественные фильмы и сериалы, многие из которых вошли в сокровищницу мирового киноискусства, они с успехом инсценировались во многих театрах мира. Каково было истинное происхождение рода Достоевских? Каким был путь Достоевского к Богу и как это отразилось в его романах? Как личные душевные переживания писателя отразились в его произведениях? Кто был прототипами революционных «бесов»? Что роднит Николая Ставрогина с былинным богатырем? Каким образом повлиял на Достоевского скандально известный маркиз де Сад? Какая поэма послужила источником знаменитой легенды о «Великом инквизиторе»? Какой должна была быть судьба героев «Братьев Карамазовых» в так и ненаписанном Федором Михайловичем втором томе романа? На эти и другие вопросы о жизни и творчестве Достоевского читатель найдет ответы в этой книге.

Институт литературы в России начал складываться в царствование Елизаветы Петровны (1741–1761). Его становление было тесно связано с практиками придворного патронажа – расцвет словесности считался важным признаком процветающего монархического государства. Развивая работы литературоведов, изучавших связи русской словесности XVIII века и государственности, К. Осповат ставит теоретический вопрос о взаимодействии между поэтикой и политикой, между литературной формой, писательской деятельностью и абсолютистской моделью общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Настоящая книга является первой попыткой создания всеобъемлющей истории русской литературной критики и теории начиная с 1917 года вплоть до постсоветского периода. Ее авторы — коллектив ведущих отечественных и зарубежных историков русской литературы. В книге впервые рассматриваются все основные теории и направления в советской, эмигрантской и постсоветской критике в их взаимосвязях. Рассматривая динамику литературной критики и теории в трех основных сферах — политической, интеллектуальной и институциональной — авторы сосредоточивают внимание на развитии и структуре русской литературной критики, ее изменяющихся функциях и дискурсе.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.