Избранные произведения - [87]

Любовь существует не сама по себе, а только между людьми.

Так продолжай же читать, мы еще не знаем, что «вскоре заскочить в город» ему не удастся, теперь мы уже забыли, хотя два года назад солнечным днем на Торговой улице знали об этом; сейчас я могу разыскать Пайзиньо, я должен его найти, пусть даже вопреки его собственному приказанию, ведь мы, должен тебе признаться откровенно, никогда не учитываем в наших делах и стремлениях возможности перемен, я знаю, ты со мной согласишься. Сейчас уже нельзя закрыть глаза на то, что Маниньо погиб.

Но пока я этого не знаю, в ушах моих все еще звучат его слова из последнего письма к Рут, и меня охватывает безудержная радость, хочется кричать, спорить до хрипоты, доказывать. Почти уже на рассвете мы облюбуем безлюдную площадь с уродливым историческим памятником и отправимся покупать хлеб в ближайшую булочную, а пока Тарик не закрыл своего «Кафе-мороженого», я попрошу его: «Послушай! Отпусти сто двадцать пять граммов масла!» Мое отсутствие будет недолгим, но, когда я возвращусь с покупкой, у Пайзиньо в руках уже будут теплые мягкие булочки, а Маниньо вдобавок еще и проворчит:

— Черт побери! Как ты долго ходил… Как долго!..

О мятежная юность, кипение молодой крови, мы еще хотим увидеть, как распустятся все цветы в саду вашего детства! Поникший стебелек цветка — его сломал отвратительный голос Мими.

Мой младший брат, уже спит, он навеки успокоился в своем гробу, обмытый, одетый и убранный по всем правилам гигиены; москитная сетка защищает его от мух, это совсем не то, что маскировочная сеть, я его еще не видел, я еще не пришел на кладбище и не знаю, приду ли, сначала надо прожить жизнь, а ведь жизнь сильнее смерти, жизнь — это Маниньо, и я скоро унесу его отсюда к Пайзиньо, если того удастся разыскать, а уж потом разрыдаюсь, оставшись один у себя в комнате на улице Цветов, грустной старинной улочке, населенной призраками былого. В телефонной трубке раздается голос Мими, и я все никак не могу поверить в то, что она говорит, я поверю этому окончательно, лишь когда увижу тело Маниньо.

Ты убран по всем правилам гигиены, чистый и принаряженный, все чин по чину, как сказал бы старый Пауло. Смерть требует аккуратности, благопристойности, порядка, смерть — это обыденное национальное и семейное событие; надо было, чтобы Мими, наша дальняя родственница, сестра Жулии, — можете представить себе, какой у нее теперь голос, хриплый, прерывающийся от рыданий, — сообщила мне, смешно всхлипывая, горестное известие: даже телефон не выдерживает такой нагрузки и гудит, это меня раздражает, я слегка отвожу трубку, и вдруг мне безумно захотелось расхохотаться прямо на глазах у сослуживцев, которые видят потоки слез на моих щеках, а я не могу с собой совладать. Догадываются ли они, что говорит мне Мими, захлебываясь слезами в телефонной будке в двух километрах от меня?

— Он такой красивый! Такой же красивый, как всегда! Если бы ты его видел…

Еще бы не красивый, ведь надо соблюдать благопристойность, правила гигиены, чтобы юноши, которым тоже придется идти на войну, по крайней мере не чувствовали отвращения к смерти, особенно при виде этого погибшего героя, полководца в царстве смерти. Ты, господин прапорщик, и после смерти должен вызывать восхищение своей военной формой и выправкой. И я пла́чу, меня снедает злоба оттого, что я плачу, мне куда легче проливать слезы, чем смеяться, а я хотел бы смеяться, у Мими такой странный голос, она что-то шепчет в трубку, и стонет, и вздыхает, и я бы, конечно, расхохотался, если бы она сразу не сказала, что Маниньо убит, я наверняка бы подумал, что уже наступила ночь и она с кем-то развлекается в телефонной будке.

Я, или смерть, или горе тому причиной? Мими не такая, какой казалась мне прежде, и это прежнее представление протестует, спорит со мной, я не хочу быть несправедливым, не хочу видеть ее в ложном свете, превратно судить о ней; она всегда была для меня смиренной родственницей, перезревшей девой, занятой шитьем приданого и молитвами пресвятой богоматери, сердобольной покровительницей чернокожих работников на плантации. Со временем улыбка угасла, сердобольность почти исчезла, остатки ее еще уцелели под высохшей росой втихомолку пролитых слез. Улыбка угасла, потому что ее нареченного убили на кофейной плантации. Я всегда уважал вызванное смертью горе, но никогда не чтил саму смерть. Даже смерть Маниньо не исключение, чтить ее означало бы с презрением отрицать прекрасную, исполненную высоких порывов жизнь моего брата, которая, точно падучая звезда, мелькнула на небосклоне наших глаз. Только зачем же ты всхлипываешь, вздыхаешь и стонешь, причитая: красивый, такой красивый, и я вижу, как ты прикрываешь глаза, произнося первый слог «кра-», и обострившимся восприятием, всеми своими взбудораженными нервами я ощущаю тайное желание, о котором ты сама не подозреваешь и которое прорывается вместе с болью, зачем? Разве ты не знаешь, Мими, что расстояние, провода и телефонная трубка фильтруют твой голос? Разве ты не знаешь, что между тобой — потоком речной воды — и мной, водохранилищем, находится очистное устройство и что, пройдя через фильтр, вода лучше выявляет свою истинную природу? Это не горе, а желание, явное желание, и только, сексуальное влечение, выраженное твоими напрягающимися в разговоре голосовыми связками, и едва такая мысль приходит мне в голову, текущие у меня по лицу слезы высыхают так быстро, что сослуживцы снова с изумлением глядят на меня. От твоего гнусного желания повеяло ледяным холодом могилы, некрофилка, и тогда я со злорадством вспомнил, что Маниньо не захотел иметь с тобой дело, когда его рота остановилась заночевать на твоей плантации, а ведь ты приняла его с распростертыми объятиями, заколов в честь возвращения блудного двоюродного брата упитанного тельца. Ты, наверно, бросилась на него, притянула к себе где-нибудь в укромном уголке или же просто, как всегда, не заперла двери? Или это произошло даже раньше, чем погиб твой жених Педро и пожелтело в сундуках ненужное больше приданое, во время приезда Маниньо к вам на праздники? Видишь, Мими, смерть и горе не порождают чистоты, даже если трупы чистые, обработанные по всем правилам гигиены, и красивые, как ты твердишь сквозь рыдания. Это я, нахальный сопляк, как ты меня называла, залезал к тебе под юбку, и ты не виновата, и я не виноват, и никто из нас в отдельности не виноват, но все мы виноваты в том, что не мешаем крокодилам жакаре плодиться в чистой воде.

Причудливый калейдоскоп, все грани которого поворачиваются к читателю под разными углами и в итоге собираются в удивительный роман о памяти, восприятии и цикличности истории. 1988 год. Молодой историк Сол Адлер собирается в ГДР. Незадолго до отъезда на пешеходном переходе Эбби-роуд его едва не сбивает автомобиль. Не придав этому значения, он спешит на встречу со своей подружкой, чтобы воссоздать знаменитый снимок с обложки «Битлз», но несостоявшаяся авария запустит цепочку событий, которым на первый взгляд сложно найти объяснение – они будто противоречат друг другу и происходят не в свое время. Почему подружка Сола так бесцеремонно выставила его за дверь? На самом ли деле его немецкий переводчик – агент Штази или же он сам – жертва слежки? Зачем он носит в пиджаке игрушечный деревянный поезд и при чем тут ананасы?

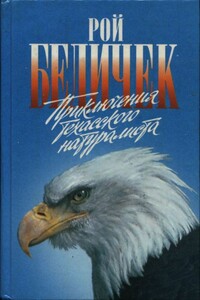

Горячо влюбленный в природу родного края, Р. Бедичек посвятил эту книгу животному миру жаркого Техаса. Сохраняя сугубо научный подход к изложению любопытных наблюдений, автор не старается «задавить» читателя обилием специальной терминологии, заражает фанатичной преданностью предмету своего внимания, благодаря чему грамотное с научной точки зрения исследование превращается в восторженный гимн природе, его поразительному многообразию, мудрости, обилию тайн и прекрасных открытий.

Судьба иногда готовит человеку странные испытания: ребенок, чей отец отбывает срок на зоне, носит фамилию Блаженный. 1986 год — после Средней Азии его отправляют в Афганистан. И судьба святого приобретает новые прочтения в жизни обыкновенного русского паренька. Дар прозрения дается только взамен грядущих больших потерь. Угадаешь ли ты в сослуживце заклятого врага, пока вы оба боретесь за жизнь и стоите по одну сторону фронта? Способна ли любовь женщины вылечить раны, нанесенные войной? Счастливые финалы возможны и в наше время. Такой пронзительной истории о любви и смерти еще не знала русская проза!

В романе «Крепость» известного отечественного писателя и философа, Владимира Кантора жизнь изображается в ее трагедийной реальности. Поэтому любой поступок человека здесь поверяется высшей ответственностью — ответственностью судьбы. «Коротенький обрывок рода - два-три звена», как писал Блок, позволяет понять движение времени. «Если бы в нашей стране существовала живая литературная критика и естественно и свободно выражалось общественное мнение, этот роман вызвал бы бурю: и хулы, и хвалы. ... С жестокой беспощадностью, позволительной только искусству, автор романа всматривается в человека - в его интимных, низменных и высоких поступках и переживаниях.

«…Этот проклятый вирус никуда не делся. Он все лето косил и косил людей. А в августе пришла его «вторая волна», которая оказалась хуже первой. Седьмой месяц жили в этой напасти. И все вокруг в людской жизни менялось и ломалось, неожиданно. Но главное, повторяли: из дома не выходить. Особенно старым людям. В радость ли — такие прогулки. Бредешь словно в чужом городе, полупустом. Не люди, а маски вокруг: белые, синие, черные… И чужие глаза — настороже».

Повесть известной писательницы Нины Платоновой «Я детству сказал до свиданья» рассказывает о Саше Булатове — трудном подростке из неблагополучной семьи, волею обстоятельств оказавшемся в исправительно-трудовой колонии. Написанная в несколько необычной манере, она привлекает внимание своей исповедальной формой, пронизана верой в человека — творца своей судьбы. Книга адресуется юношеству.