Избранное - [24]

Шрифт

Интервал

Для чего это все! Как чертил его зверский

императорский коготь на кожаной карте,

как вопил ему в ухо заросшее дерзкий

и ничтожный мятежник в смертельном азарте?

Для чего здесь Григорий загрыз Николая?

Отчего эта жилка до капельки бьется?

Поселение гуннов? Столица вторая?

Только первая! Ибо второй не живется.

Все уехали… Даже и я (что неважно),

никуда не прибьешься, ничего не изменишь.

Только в темном дворе окликаешь протяжно

и грозишь незнакомке, что до нитки разденешь.

А она-то согласна, но медлит чего-то…

Все пустое, как окна при вечном ремонте.

Будет срок — и повесят на Доску почета

или даже утопят в зачуханном понте.

Но когда я иду на Васильевский остров

и гляжу, как задымлено невское небо,

я все тот же, все тот же огромный подросток

с перепутанной манией дела и гнева.

Объявляю себя военнопленным,

припаду к сапогам своего конвоя,

чтобы вечером обыкновеннолетним

одному за всех поминать былое.

ЗАВТРАК НА БАЛКОНЕ

Поздно утром на торцевом балконе

Голубого курятника в приморском парке —

Яйца всмятку, редиска и во флаконе

Зарубежном — напиток домашней варки.

Плюс геополитика в свежей «Правде»,

Плюс письмо из имперской былой столицы —

Это слишком, и я понимаю, вряд ли

Я сумею свое взять и поделиться

С этим мальчиком в перелицованных брюках,

Что обменивал хлебный талон на марки,

Со студентом, канал обходившим Крюков

И шептавшим Брюсова без помарки,

Бестолковым любовником, что однажды

Влез в кровать по расшатанному карнизу,

С тем, у коего, все навсегда отнявши,

Бог удачи продлил золотую визу.

Они были лучше, чем я, атлеты,

Тот бегун, тот стайер в соленой майке,

Потому сейчас, в середине лета,

Сообщаю это им без утайки:

— Что ж вы робко теснитесь под тентом, тени?

Все здесь ваше, а я заказал лишь столик.

Так раскиньте в плетеных креслах колени,

Громовержец, шептун, сластолюбец, стоик.

В ТЕМНОМ БЛЕСКЕ

Н.

По железу ранним утром в темном блеске

чешет дождь, я поднимаю занавески.

Вот он, мой неотвратимый серый город,

дождь идет, как заводной и верный робот.

Ну, чего тебе в такое утро надо,

ранней осени бессмертная прохлада,

поздней жизни перекопанная нива,

линза света — переменчивое диво?

Здесь и зелень, и багряно-золотое,

мел и темень, да и прочее любое.

Все, что было, все, что стало и пропало:

думал — хватит, а выходит — мало, мало!

Пусть идет он, этот дождик, до полудня,

да и вечером, и ночью — вот и чудно!

Пусть размочит, размягчит сухую корку,

пусть войдет до самой смерти в поговорку.

И пока он льет, не зная перерыва,

все, что было, поправимо, нежно, живо.

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Как жизнь перегородчата, я понял,

когда уже спускался вниз в долину,

и, словно при ремонте капитальном,

вдруг падали фанерные заслонки,

и открывался план первоначальный,

по коему и строили квартиру.

И становилось все так очевидно…

Еврейский мальчик, сызмала отличник,

насобиравший сто похвальных грамот

и кавалер серебряной медали,

способный, умница, любимец деканата,

уже открывший пух и прах карьеры,

уже отпивший мутного портвейна

хрущевской оттепели,

сочинитель легких

и нервных молодых стихотворений,

где размешались кровосгустки джаза

на ленинградской мертвенной водице,

где западные узкие наклейки

перешивались на шевьот советский,

но вовсе не стихами, а стежками

суровой рыхлой прозы жизнь скреплялась.

Такой вот мальчик вытащил однажды

из колеса зачуханной фортуны

особый жребий. Этот жребий был

чернильно выведен на бланке Ленгорсправки:

«Ул. Красной Конницы…», а дальше только цифры.

Он дверь нашел, и все переменилось.

…………………………………………

Как страшно приближаться к русской музе,

высокой, располневшей после трех

инфарктов, той, что диктовала и «Бога»,

и «Пророка», «Недоноска», «Трилистник в парке».

Она сама себе под нос бормочет

наиновейшие стихотворенья,

она протягивает руку к вам,

увядшую, но женственную руку.

И тяжело пожатье и всесильно.

Она вам предлагает стул и чашку

кирпичного бессоннейшего чая.

Вот сахарница, бедный рафинад,

так подсластите первую отраву

и сделайте глоток — теперь уже

она вас никогда не пожалеет.

«Вдруг над черноморьем долгие раскаты, хлябь, гром…»

Н.

Вдруг над черноморьем долгие раскаты, хлябь, гром…

Боже, неужели, все уже случилось? Полыхай, гроза!

Разбежались голые пляжные людишки, и одни

Бегают босые, голенькие дети за волной.

Вот и я уселся, прячусь под навесом и залез в халат,

Спички отсырели, в пачке раскрошился местный табачок.

Что же будем делать?

Вспомним всех забытых, мертвых и живых,

За морского далью в некотором царстве накрывают стол,

Под вишневой пенкой за вечерним чаем свежий каравай —

Мы его преломим, мы его помаслим — каждому кусок.

— Как вы побледнели, что вы, в самом деле?

Поправляйтесь тут.

— О, с какой охотой!

Непременно, ясно, здесь наверняка…

Выйду на веранду, ты в цветастом платье,

рядом — гиацинт.

— Нет ли, ведь бывает, четверти стакана красного вина?

Всю эту дорогу, что считают жизнью, я любил тебя.

Всю эту минуту — перелет за море — я спешил к тебе.

И теперь мы вместе.

Видишь, аметистом блещет гиацинт,

И теперь, конечно, точно черноморье, плещется вино.

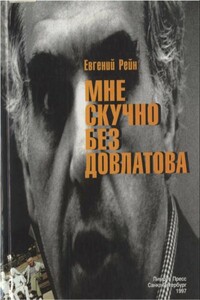

Еще от автора Евгений Борисович Рейн

Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.