Избранное - [23]

Шрифт

Интервал

В приемной сидит старушка,

Которую выслал МИД.

Бери свой зеленый паспорт,

Валяй на большой простор,

Но помни — стреляет насмерть

Во тьме грузовой мотор.

МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ

В своей американской черной шляпе

широкополой

стояла ты на привагонном трапе,

там, где подковой

к Московскому вокзалу вышла площадь

и Паоло[9]

когда-то взгромоздил на лошадь

облома,

а тот уехал.

И что-то меня мучает и гложет,

и слышу эхо

приветствий, поцелуев, тепловозов,

и вот потеха —

я снова слышу твой железный отзыв

на все вопросы,

и никогда не вытащить, о Боже,

твоей занозы,

и никогда не пересилить этой

стальной дороги,

не отвести угрозы.

И нынче, нынче, подводя итоги

и глядя слезно

в то утро, что светлеет на востоке

и где морозно,

где фонари на индевелом Невском

стоят стеною,

я думаю, что жизнь прожить мне не с кем,

ведь ты со мною.

«Холодным летним днем…»

Холодным летним днем

у Сретенских ворот

не отыскать с огнем,

Москва, твоих щедрот.

«Вечерку» отложив,

я вижу — кончен день!

Еще покуда жив, —

отбрасывает тень

травы позеленей,

красней крепленых вин.

В небесной целине

пестра, как арлекин,

ночная тень Москвы

включает семафор,

наркотики тоски

и жажды самовар.

Великих городов

тем и велик разброд,

что падаль от плодов

никто не отберет.

Закончены дела,

прочитаны листы,

и все, что ты дала, —

все отобрала ты.

Не забывай меня!

Когда-нибудь потом

пошли и мне огня

расплавленным пятном.

ЭЛЕКТРИЧКА 0.40

В последней пустой электричке

Пойми за пятнадцать минут,

Что прожил ты жизнь по привычке,

Кончается этот маршрут.

Выходишь прикуривать в тамбур,

А там уже нет никого.

Пропойца спокойный, как ангел,

Тулуп расстелил наголо.

И видит он русское море,

Стакан золотого вина.

И слышит, как в белом соборе

Его отпевает страна.

ИЗ ЛЕРМОНТОВА

Памяти Аркадия Штейнберга

В начале сентября на волжской воле

так ветрено. Гудит осина в поле

и лесопилка в Белом Городке.

Воняет креозотом, формалином,

по радио: «По взгорьям и долинам…»

И мы спускаемся к реке.

Погрузим рюкзаки в устойчивую лодку,

уложим поплотней крупу, тушенку, водку.

Мотор забарахлит,

потом свое возьмет.

Плывите мимо нас, тверские деревеньки,

нам некуда спешить. Теперь уж помаленьку —

обратный ход.

Он кутается в новую штормовку,

и мне не проявить смекалку и сноровку —

только пассажир.

Закурим, поглядим на мимолетный берег:

«Читай-ка „Валерик“, как славно, что Валерик

нам денег одолжил!»

Он говорит, что «жизнь постиг,

судьбе, как турок иль татарин»[10],

равно за все он благодарен…

«Да что там, Женя, я — старик.

Но как бы вам сказать? Ведь старость

совсем не то, что мните вы…» —

«Да, все признанья таковы.

А как понять?» Теперь осталось

до дома ничего совсем.

Все это было между тем,

в те времена, когда он с нами

мог пошутить, погоревать.

Над среднерусскими лесами

начало осени. Опять

трава пожухла. Вон и трактор

чего-то бьется на меже,

доказывая свой характер.

А небо в лучшем неглиже —

такая облачная тонкость.

И вот последняя подробность:

обедали, он сел к столу

и мне сказал: «А ту строфу

из Лермонтова я запомнил,

поверишь ли, в пятнадцать лет

и этот повторял завет

везде — в издательствах, на полустанках,

в окопах и госпиталях,

в удачах, а равно в отставках,

на пересылках, в лагерях.

И вот теперь все то же, то же

я говорю, дай повторю…

Теперь и свериться негоже

по старому календарю.

Ты думаешь, что старость это?..

А старость просто ближе к тем.

Пойдем дойдем до сельсовета

и попрощаемся затем».

А через час внезапный холод,

сиверко, тьма и мокрота.

Ты думаешь, что жив, что молод,

что где-то люди, города,

и кровию артериальной

кипит колеблющийся вал…

О, если б на платформе дальней

опять я одиноко стал

и в ожидании отъезда

подумал: «Больше никогда…»

О, как свободно, страшно, тесно

небесная блестит слюда.

Ни слова больше. Снисхожденьем

и мертвых можно оттолкнуть.

«И беспробудным сном заснуть

С мечтой о близком пробужденьи?»

НАД ФОНТАНКОЙ

Над Фонтанкой развал и разруха,

Дом на Троицкой тоже снесен,

Вылезает мерзавец из люка —

Волосат, до пупа обнажен.

На груди его синею вязью —

Серп и молот, двуглавый орел,

Самогоном набухли подглазья,

На висках золотой ореол.

Душной ночью идет он к собору,

На облезшую бронзу плюет

И навстречу родному простору

Ненавистную песню поет.

Капитальный ремонт и разруха,

Довоенная заваль и дичь,

ГПУ, агитпроп, голодуха

Залегли под разбитый кирпич.

И оттуда тяжелою пылью

На развалины сели мои —

Отлетающая эскадрилья

В боевой предрассветной крови.

Рассыпайся же, многоэтажный

Дом презрения, кражи и лжи,

Невский сумрак, сырой и бесстрашный,

Заползает в твои этажи.

Возвращайся, дитя и бродяга,

В подворотню, где баки гниют.

Все, что надо — судьба и отвага —

Этой ночью тебя признают.

Дом на Троицкой — темные флаги

На развалинах веют, клубясь,

И летят в подворотню бумаги,

Чернокнижьем твоим становясь.

ЗА КРУЗЕНШТЕРНОМ

В. Беломлинской

Все как было. За стрелкой все те же краны,

лесовоз «Волгобалт» за спиной Крузенштерна,

только время все круче берет нас в канны

и вот-вот завершит окруженье, наверно.

На моем берегу отлетела лепнина,

а на том перекрашен дворец в изумрудный…

На глазах этот город еще коллективно

завершает свой пасмурный подвиг безумный.

Он толкает буксир по густому каналу

и диктует забытые ямбо-хореи,

он хотел, чтоб судьбина его доконала —

как угодно, — он шепчет: «Абы скорее!»

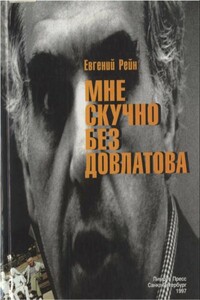

Еще от автора Евгений Борисович Рейн

Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.