Избранное - [14]

Шрифт

Интервал

«Легкий снежок прогулки…»

Легкий снежок прогулки

между двумя метро.

Все мы твои придурки,

как без тебя мертво!

Что же? Бери за ворот

и говори: «Люби!»

Шелковый бант приколот,

только не отступи.

Хочешь — стяну потуже?

Дай — распущу совсем!

Или верни мне душу,

или назначь никем.

СТИХИ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

И. Волгину

Был я в городе Старая Русса.

Достоевский писал там Иисуса,

что на Митю-Алешу разъят.

Вез меня теплоход-агитатор,

вез он лекцию, танцы и театр —

обслужить наливной земснаряд.

Это было июнем холодным,

что потворствовал лишь земноводным.

Дождик шел девять суток подряд.

Воскресение. Троица, праздник,

и немало усилий напрасных —

обслужить наливной земснаряд.

Трезвым был земснарядовский сторож,

ленинградский блокадник-заморыш,

поселившийся в этих местах.

Да еще замполит, постаревший

прежде срока, и сам Достоевский

с неразборчивой фразой в устах.

Дело в том, что салон теплохода

разукрасили так для похода:

диаграммы, плакаты, флажки.

А над ними висели портреты:

фраки, бороды и эполеты —

всей России вершки-корешки.

Здесь висели Толстой, Маяковский,

дважды Пушкин, однажды Жуковский —

всякий гений и всякий талант.

Даже Гнедич; конечно, — Белинский,

Горький в позе стоял исполинской,

и, естественно, местный гигант.

Он глядел, эпилептик, мучитель,

бил в глаза ему мощный юпитер,

а к двенадцати зал опустел.

Свет погас, и могучие тени

пролегли от угла, где Есенин,

до угла, где Некрасов висел.

Повернул теплоход-агитатор,

увозя просвещенье и театр,

и зашлепал по рекам назад.

Шел в столицу он, спали актеры,

спали реки, плотины, озера…

Захрапел наливной земснаряд.

Спало слово в земле новгородской,

спали книги на полке громоздкой,

задремал Волго-Балта канал,

замполит, капитан засыпали,

спали гении в чистой печали,

лишь один Достоевский не спал.

«Ты читаешь вполголоса…»

Н.

Ты читаешь вполголоса,

Абажур светлокож.

Свет, пронзающий волосы,

На сиянье похож.

В этот вечер гадания

Все, что будет, сошлось,

И скрестилось заранее,

И пронзило насквозь.

Чем страшнее история

В старой книге твоей,

Тем яснее крестовая

Тень в проеме дверей.

То обиды и горести

Точно доски грубы…

Вот и свежие новости

С перекрестка судьбы.

Ты читаешь, не видишь их,

Так и быть — не гляди.

Все осилив и выдюжив,

Ты прижмешь их к груди.

БОРИС И ЛЕОНИД[6]

В пятьдесят шестом на бульваре Тверском

я у них в гостях побывал,

и огромный арбуз на столе стоял

сахарист, надтреснут и ал.

Я читал им запальчивые стихи,

возмечтав о судьбе Рембо,

и внимательно за ними следил

в створки сдвинутые трюмо.

И один недовольно в усы ворчал,

а другой веселел зрачком.

Так я понял, что я их пронять не смог,

что явился я с пустяком.

Я, пожалуй, был симпатичен им,

но ведь ждали они не меня,

каждый час мог явиться другой поэт,

представляющий времена.

Потому для меня самый смачный кусок

из арбуза вырезан был,

и усатый десятку в прихожей мне

дружелюбной рукой вручил.

Дверь неплотно захлопнулась, и когда

я шагнул на ступеньку вниз:

— Как ты думаешь, будет толк, Леонид?

— А из нас вышел толк, Борис?

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ

А. Смирнову

Я десять лет играл в защите —

за школу, лагерь, институт.

Великодушно не взыщите,

я навсегда остался тут.

Я в парусиновых сандалях

и в бело-голубых трусах

витийствовал во всех скандалах,

у всех был притчей на устах.

Когда разгоряченный форвард

планировал к моим ногам,

я поворачивал, как ворот,

его затылком к облакам.

Я закрывал свои ворота,

бил кулаками вратаря.

Коль мы выигрывали что-то,

то только мне благодаря.

Я ждал измены и набега,

шемякина суда судьи,

как искалеченный калека,

я раны уважал свои.

Мне открывался центр защиты,

что от пустынь до хладных скал,

пусть наших бьют, мы будем квиты,

я никого не выпускал.

Я понимал, что там за мною

легла последняя черта,

и если я чего-то стою,

то только верностью щита.

Я был вершитель и зачинщик

того, что тут же шло на слом.

Не подходите — я защитник,

убийца, зверь и костолом.

ПАМЯТИ АРКАДИЯ ШТЕЙНБЕРГА

Одесский известняк, российский дуб мореный,

Кривой могучий клык из стали вороненой,

Приемник «Сателлит» на письменном столе.

Ты где, хозяин их? На этой ли земле

Среди библейских стоп слепого громовержца?

Быть может, поправим разрыв такого сердца?

Ты весла не возьмешь, не разовьешь веревку,

Не сносишь в полчаса заморскую обновку,

Не оглядишь картон, грунтованный искусно…

Что вспоминать, как быть?

На этом свете грустно

И пресно без тебя меж службой и крамолой.

Какой ты суп варил, грибной, родной, тяжелый!

ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ

На старой даче в Сестрорецке

среди террасок и аркад

сидит любовник постаревший

и курит, глядя на закат.

Помадою на «Беломоре»

распутничают небеса,

влетают мирные амуры,

перед хозяйкой лебезя.

Она глотает чай холодный

и щурит невеселый взор.

Туманный и высокородный

не задается разговор.

Все решено, и нет возврата

на день — не то что на года.

Давно оплачена растрата,

давно окончена страда.

Но жизнь оставила им что-то:

осадка темного глоток,

мотив избитый на три счета,

увязший в прошлом коготок.

Не много. Хватит иль не хватит,

когда судьба сойдет на нет,

когда их заживо окатит

заката поминальный свет?

НОРД-ВЕСТ

Чего же ты хочешь, товарищ, норд-вест?

А. Ахматова

Глядя из Пириты на затихающий рейд,

думаешь: «Боже мой, что за навязчивый бред?

С этого камня следить за родной стороной,

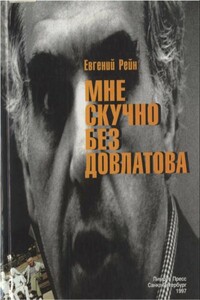

Еще от автора Евгений Борисович Рейн

Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.