Избранное - [13]

Шрифт

Интервал

но тебе под залог вручено.

И уже не вернешь, не расторгнешь,

погибая в экспрессе ночном;

обрывая под пломбою тормоз,

ты останешься перед окном.

Я покинул чужие святыни

и последние крохи свои,

чтобы видеть глазами пустыми

обе стороны у колеи.

«Младенчество. Адмиралтейство…»

Младенчество. Адмиралтейство.

Мои печали утолив,

не расхлебаю дармоедства

всех слов моих у снов твоих.

Вот с обтекаемых ступеней

гляжу на дальние мосты, —

там движется вагон степенный,

назначенный меня спасти.

Возить к раздвоенному дому,

сосватать женщине седой,

пока позору молодому

стоять за утренней слюдой.

Он выследил: нас арестуют

за бессердечие и жар,

в постыдных позах зарисуют,

отпустят, как воздушный шар.

Ударившись о подворотню,

он снова выдаст нас, беда!

Лови меня за отвороты,

тебе в постель, а мне куда?

Согласным берегом куда мне,

рассветной этой чистотой,

буксир развесил лоскутами

знак бесконечности с тобой.

Как будто плот органных бревен,

тая дыхание, поплыл —

со всем, что было, вровень, вровень,

все подбирая, что любил.

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА

КАТОК «СПАРТАК»

На памятном бульваре

Прекрасный холодок.

Зима уже в ударе,

Опять открыт каток.

За полчаса стемнеет,

Фонарики зажгут.

Сильнее сатанеет

Спартаковский лоскут.

На поле темно-красном

светла диагональ.

И было все напрасным —

Но только это жаль.

НА СТАРЫХ УЛИЦАХ

На старых улицах никто тебя не знает,

Международный[5] чист и нелюдим.

Толпа безмолвная с автобуса слезает,

и ты один.

Сверни к Плеханову, а хочешь — на Сенную,

пойди к Гороховой, а лучше сразу в Буфф.

Скажи тихонечко: «Я больше не ревную»

на пальцы помертвелые подув.

Все так же целится шрапнелью батарея

и снится Менделееву табло,

все неразборчиво и все-таки светлее,

чем запотевшее стекло.

О, родина моя, не узнаешь, не знаешь.

И все-таки я твой. Совсем темно.

Но напоследок вдруг зовешь и утешаешь

тем, что засветится окно.

И кто-то подойдет, и тронет занавеску,

и поглядит, не видя ничего,

как на Фонтанке мальчик тянет леску,

пустую леску — только и всего.

БАЛКОН

— Домой, домой! — Не так-то просто

От Автова до Льва Толстого.

Но оставаться слишком поздно,

А ночевать — не та основа

У отношений. Значит, утром —

Упреки или перебранка…

И будут несусветным чудом

Простые слезы без припадка.

Но позолочена пилюля,

Сегодня пятое июля,

Полтретьего на циферблате —

Сие считается рассветом.

Остаться? Нет, чего же ради?

Такси случается и в этом,

Пустынном и глухом квадрате.

………………………………

Через Фонтанку и Калинкин

К реке прикованный цепями;

Как бы садовою калиткой

И на Садовую. Цепляя

Боками Маклина, Сенную,

Демидова и Чернышева.

На Невском тени врассыпную!

— Теперь уж скоро! Хорошо бы! —

Темнее крови Инженерный

Ждет заговорщиков, как прежде,

И вот восходит ежедневный

Восход во всей своей надежде.

Нева от Ладоги к Балтфлоту

Летит, как адмиральский катер,

А я уже держу банкноту.

Поскольку близок дебаркадер.

Причал. На Каменноостровском

Стоит мой дом. Балкон огромен.

Ребенком, мальчиком, подростком

Я здесь бывал. И он построен

И для меня. Хотя, возможно,

Построен он гораздо раньше.

Недаром мой балкон роскошный

Две голых держат великанши.

«Заснеженный Крылов насупился над басней…»

Памяти Глеба Семенова

Заснеженный Крылов насупился над басней,

а книгу завалил крещенский снегопад.

В единственном саду, что может быть опасней,

стоять среди зимы, как тридцать лет назад?

Такая пустота раскинута в аллеях,

и временный надзор решетки над рекой,

в единственном саду нет правых, нету левых,

куда ни поверни — дойдешь до Моховой.

Вернувшись с похорон сварливого провидца,

перемешаем спирт с кладбищенской землей,

в единственном саду все может повториться,

но только не сейчас, а после нас с тобой.

Холодные мосты следят за ледоколом,

что свежим трауром фарватер проложил,

что басней сбудется, что станет протоколом,

определит Крылов — он вместе с нами жил.

В прапамяти Невы, решетки и мартышки,

мы вместе, ни один пока не отличим.

Так записал Крылов в своей тяжелой книжке,

в единственном саду предстанем перед ним.

МОРСКОЙ ВОКЗАЛ

На теплоходик «Волгобалт»

я провожал жену и сына.

Нас словно кто-то оболгал —

и маялась душа, повинна.

Вокруг шумел морской вокзал,

но в ресторане было пусто,

сквозняк над нами полоскал

паласы, и качалась люстра.

А сталинский могучий флот

несокрушимою эскадрой

свершал последний переход

на фреске тесной и нарядной.

Флажками говорил «Марат»,

и желтый адмиральский катер

мутил меня, что лимонад,

покуда плыл за дебаркадер.

Флот уходил в последний бой:

«Гангут» пылал, «Марат» дымился,

и я разгромлен был судьбой

и нестерпимо утомился.

Я думал мальчику сказать,

что виноват, и взять на плечи,

но трудных губ не мог разжать

и поступил куда полегче.

Купил пирожных, и пивка,

и заливную осетрину,

и вот теперь, издалека,

что я скажу об этом сыну?

Прости, что падший адмирал

губами не припал к матроске

твоей, что мало целовал

твои горячие ладошки.

Прости, разболтанный линкор

забыл в сраженье об эсминце,

и опрокинутый ликер

залил на галстуке «Вестминстер».

Милорд, матросик мой, малыш,

запомни этот день в норд-весте.

Я знаю — ты не укоришь

меня в обдуманном злодействе.

Но сам себе я говорю:

«О, деточка, милорд, матросик,

за то я и сейчас горю,

что слышу долгий отголосок

невнятной жалобы твоей —

вот до отплытия минута,

и грохот якорных цепей,

и гибель старого „Гангута“».

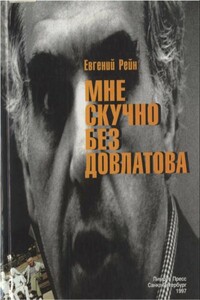

Еще от автора Евгений Борисович Рейн

Поэтический голос Евгения Рейна звучит в российской поэзии не первое десятилетие. Голос же Рейна-рассказчика знаком лишь узкому кругу людей. Теперь аудитория этого удивительного собеседника — все читатели этой книги. А ценность ее в том, что в этом разножанровом великолепии — картина духовной жизни целого поколения. Книга богато иллюстрирована.