История культуры Санкт-Петербурга - [48]

В «Борисе Годунове» Мусоргского роль Юродивого, в одноименной трагедии Пушкина – проходная, акцентирована композитором до такой степени, что Юродивый становится гласом угнетенного и забитого русского народа. Конфронтация Бориса Годунова и Юродивого, когда последний на глазах у пораженной толпы и бояр обвиняет царя в детоубийстве, является одним из кульминационных эпизодов оперы. Характерна и исторически точна реакция Бориса, останавливающего стражу, готовую схватить Юродивого: «Не троньте!.. Молись за меня, блаженный!» – традиционно русские цари и другие сильные мира сего терпели самые смелые и вызывающие выходки юродивых, считая их выразителями и глашатаями высшей мудрости.

Последний, душераздирающий момент «Бориса Годунова» Мусоргского – надрывное, безысходное причитание Юродивого, предсказывающего наступление темных времен: «Плачь, плачь, русский люд, голодный люд!..» Это пронзительный, страшный, извечный вопль-стон самой многострадальной России…

Потрясающее впечатление производит песня Мусоргского на собственные слова «Светик Саввишна», в которой Юродивый, мучаясь и задыхаясь, тщетно пытается объясниться в любви красавице. «Ужасная сцена. Это Шекспир в музыке!» – воскликнул один из первых слушателей этой песни. Припадочная, косноязычная мольба, перемежающаяся вскриками, доносит до нас переживания униженного, отверженного человека с такой невероятной, неописуемой силой, что небольшая натуралистическая музыкальная сцена превращается в символическое обобщение, которое можно трактовать как угодно широко. (Для меня песня Мусоргского всегда служила наиболее яркой и выразительной из всех возможных аллегорий взаимоотношений неграмотного, страдающего русского народа и его недоступной, блестящей интеллектуальной элиты.)

Мусоргский придавал песне «Светик Саввишна» особое значение. Недаром многие из своих писем он подписывал «Саввишна», как бы идентифицируясь с Юродивым, персонажем песни. Подобное самоотождествление не случайно: внешняя динамика его судьбы и психологическое стремление к познанию сути жизни, иногда доходящее до патологии, сделали Мусоргского композитором-юродивым.

Показательно, что Мусоргского так называли даже самые близкие друзья. В их отношении к Мусоргскому за внешним восхищением его музыкальным дарованием всегда можно ощутить ноту интеллектуального превосходства. Лидер «Могучей кучки» Балакирев писал о Мусоргском (в частных письмах), что тот – «почти идиот». С Балакиревым охотно соглашался идеолог кружка Стасов: «Мне кажется, он совершенный идиот». Для Римского-Корсакова, наиболее трезвого и холодного наблюдателя, личность Мусоргского складывалась из двух компонентов – «с одной стороны, горделивое самомнение его и убежденность в том, что путь, избранный им в искусстве, единственно верный; с другой – полное падение, алкоголизм и вследствие того всегда отуманенная голова».

Слово произнесено – алкоголизм! Мусоргский буквально утопил себя в море вина, коньяка и водки, превращаясь – на глазах у потрясенных друзей, не знавших, что с ним делать, – из изысканного, лощеного и любезного светского человека в одетого в лохмотья антиобщественного босяка, петербургского юродивого.

Конечно, алкоголизм был личной слабостью Мусоргского, но в то же время это было типичное явление для той части поколения Мусоргского, которая хотела противопоставить себя истеблишменту, выразить свой отчаянный протест через крайние формы поведения. «Усиленное поклонение Бахусу считалось в ту эпоху для писателя положительно-таки обязательным, – заметил современник. – …Это было какое-то бравирование, какой-то надсад лучших людей 60-х годов». Ему вторил другой комментатор: «Талантливые люди на Руси, любящие простой народ, не могут не пить».

Проводя дни и ночи в печально известном петербургском кабаке «Малый Ярославец» в компании таких же богемных отщепенцев, как и он сам, Мусоргский сознательно перерубал связи между собой и «приличными» кругами петербургской элиты. Мусоргский и его собутыльники идеализировали свой алкоголизм, возводя его в ранг платформы этической и даже эстетической оппозиции. Их бравада была курсом на самоизоляцию.

Мусоргский и желал порвать связи с обществом, и страшился этого. Манифестом этой амбивалентности стало самое «петербургское» сочинение Мусоргского – вокальный цикл, символически названный автором «Без солнца» (1874, на стихи одного из ближайших друзей композитора Арсения Голенищева-Кутузова).

«Без солнца» состоит из шести песен-монологов человека, ощущающего себя в центре мегалополиса как в пустыне. Его любовь, попытки контактов, общения – все в прошлом. Настоящее не существует, но даже прошлое, быть может, иллюзорно. Мимолетный взгляд, пойманный в толпе и превратившийся в неотвязное воспоминание, – эта деталь акцентируется Мусоргским с той же сюрреалистической настойчивостью, с какой это делает в своих произведениях Достоевский.

У протагониста Мусоргского нет и будущего. Белой петербургской ночью он сидит, заключенный в четыре стены своей маленькой комнаты, точно Раскольников из «Преступления и наказания», и подводит итоги своему одинокому, безрадостному существованию. И когда в тихой прострации завершается последняя убаюкивающая и завораживающая песня цикла, становится ясно, что у его героя нет иного выхода, кроме самоубийства. Город отвергает раздавленного человека, и тот готов исчезнуть, раствориться в небытии – без громких сцен, без пафоса, по-петербургски.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

"Свидетельство" — Книга Соломона Волкова, которую он издал в 1979 м году в качестве записанных им воспоминаний Шостаковича. В этой книге Шостакович довольно резко высказывается о некоторых своих коллегах и выражает весьма отрицательное отношение к советской власти. Предисловие Владимира Ашкенази:"Правда состоит в том, что Шостакович доверял только узкому кругу близких друзей. Сказать лишнее в другом месте — например, на репетициях — было бы самоубийством в творческом смысле, а возможно, и кое-чем похуже.

Большой театр – один из самых прославленных брендов России. На Западе слово Bolshoi не нуждается в переводе. А ведь так было не всегда. Долгие годы главным музыкальным театром империи считался Мариинский, а Москва была своего рода «театральной Сибирью». Ситуация круто переменилась к концу XIX века. Усилиями меценатов была создана цветущая культура, и на гребне этой волны взмыл и Большой. В нем блистали Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Сергей Рахманинов. Первые послереволюционные годы стали самыми трудными в истории театра.

«Доверие к жизни и здравый смысл, в сильнейшей степени присущие Бродскому, в его организованных текстах прячутся за конденсированную мысль и музыку стиха. При всей заданной жанром фрагментарности самое ценное в книге — то общее ощущение, которое возникает при чтении. Это даже не образ… скорее — масса или волна… Поле мощного магнетического воздействия, когда хочется слушать и слушаться» (Петр Вайль).

Москва / Modern Moscow – это опыт осмысления “московского” вклада в отечественную и мировую культуру. В исторических очерках Соломон Волков рассказывает о ключевых фигурах и важных событиях истории московской культуры ХХ века. В книгу включены специально подготовленные диалоги Соломона Волкова о культурном облике столицы XXI века. Собеседниками Волкова стали: директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Марина Лошак, литературный критик Галина Юзефович, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

В монографии рассматривается политическая история Пергамского царства, образовавшегося в Малой Азии после походов Александра Македонского и развивавшегося в III-II вв. до н. э. до завоевания его Римом. Большое внимание уделено исследованию важнейших политических институтов, состояния армии и флота, характеристике налоговой, финансовой, религиозной политики династии Атталидов, их градостроительной деятельности. В монографии полно рассматривается развитие городов Малой Азии, входивших в состав Пергамского царства.

В книге рассказывается о наиболее важных политических судебных процессах (с древнейших времен до конца XIX в.), начиная с библейского сюжета об осуждении и казни Иисуса Христа, о судах над Жанной д’Арк, Марией Стюарт и других, в том числе малоизвестных. Много интересного сообщается, например, о судебных процессах времен английской и Великой французской революций. В работе показана связь политических процессов с секретной дипломатией и деятельностью разведок, их роль в ряде узловых событий всемирной истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

«Советский новояз», о котором идет речь в книге Бенедикта Сарнова, — это официальный политический язык советской эпохи. Это был идеологический яд, которым отравлялось общественное сознание, а тем самым и сознание каждого члена общества. Но гораздо больше, чем яд, автора интересует состав того противоядия, благодаря которому жители нашей страны все-таки не поддавались и в конечном счете так и не поддались губительному воздействию этого яда. Противоядием этим были, как говорит автор, — «анекдот, частушка, эпиграмма, глумливый, пародийный перифраз какого-нибудь казенного лозунга, ну и, конечно, — самое мощное наше оружие, универсальное наше лекарство от всех болезней — благословенный русский мат».Из таких вот разнородных элементов и сложилась эта «Маленькая энциклопедия реального социализма».

Смерть и бессмертие… В приложении к Маяковскому оба эти слова таят в себе множество вопросов. О причинах трагической гибели поэта спорят поныне, и споры эти сегодня так же горячи, как в тот роковой день 14 апреля 1930 года. И с бессмертием Маяковского дело обстоит тоже непросто. На какое бессмертие может рассчитывать поэт, сказавший: «Умри, мой стих…», «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…»?

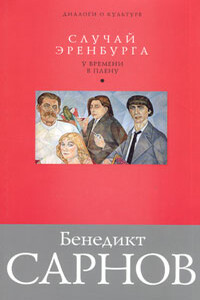

Илья Эренбург, одна из самых противоречивых фигур в советской литературе и общественной жизни, предстает в этой книге не только прекрасным прозаиком, тонким поэтом и блистательным публицистом, но прежде всего человеком, переживающим драму, поставившим свой талант на службу сталинскому режиму и делающим многое этому режиму вопреки. Размышления автора о жизни и творчестве Эренбурга перемежаются воспоминаниями о встречах и доверительных беседах с ним.