Истоки славян - [6]

Профессор И. Первольф привел некоторые названия, которые ещё использовались в странах Южной Балтики, междуречья Эльбы и Лабы в период онемечивания до 14 века: Лаба / Лабъе, Травна, Светыня, Белина, Лабница, Трутава, Вокеница, Стубница, Радигост, Суда, Эльба, Степница, Гавола, Доса, Струмяна, Плона, Нута, Спрева, Укра, Пена, Доленца, Требола, Рекница (Рокитница), Варнава, Невеля, Плона, Ина, Медуя, Река, Персанта, Сушица, Студеница, Брезница, Терстеница, Каменица, Рыбница, Злоница, Суха река, Чарна Струга, и прочие. Озера и болота: Долгое, Доленское, Востровица, Смольница, Свет, Клещно, Карпино, Мирчино, Совина, Дебье, Морица, Старица, Верхутица, Плесо, Глинки, Леки и прочие. Горы, леса, пустыни, поля: Железный, Медведь, Боринский, Клещь, Сосница, Сосно, Хойно, Лысая гора, Бродогоры, Вольшигоры, Голешов, Скарбешов, Бездед, Вежий доъ, Стража, Баба, Горки, Княжья деброва, и прочие >{6, с.25}.

Просматривая топонимы, трудно не обратить внимания и на то, что большинство из них подчиняется одним и тем же правилам образования имен собственных русского языка, несмотря на то, что топонимы расположены в разных федеральных землях Германии. Существенная часть топонимов с окончаниями «ов» и «ин» встречается в Восточной Германии. Многие топонимы с окончаниями «ов» и «ин» Западной Померании и Восточной Померании Польши совпадают с топонимами России. Подобные топонимы присутствуют и на территориях Словакии, Чехии, не говоря уже об Украине и Белоруссии. В меньшей степени сходство встречается на Балканском полуострове.

Также весьма распространены на территории Среднерусской возвышенности фамилии, совпадающие с названиями населенных пунктов Восточной Германии и Австрии >{7}, например, Demmin — Демин, Bukow — Буков, Barkow — Барков, Burow — Буров, Schlemmin — Шлемин/ Слемин, Milow — Милов и многие другие.

Большинство топонимов, с характерным словообразованием имен собственных русского языка, расположено в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания и федеральной земле Бранденбург. Меньшее количество сходных топонимов находится в землях Саксония и Саксония-Анхальт. Топонимы славянского происхождения сохранились в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингии, Нижней Саксонии. На территории будущего Берлина располагалось около 10 славянских поселений (Панков, Потступим, Копаница, Трептов и др.). И это без учета гидронимов, совпадающих со славянскими названиями. Примерами могут служить реки Peene (Пена), Trave (Трава), Ilmenau (Ильменау/ Ильмень). Как известно, на юго-востоке России словом Ильмень называют заросшие камышом или тростником озера. Озёра с таким же или сходным названием можно встретить, например, в Новгородской области, в районе города Миасс, Нижнем Поволжье, в областях Центрального Черноземного района. Реки с названием Ильмень протекают в Кемеровской и Вологодской области. Населенные пункты Ильмень находятся в Новгородской, Саратовской, Самарской областях. В Курской, Белгородской и Архангельской областях России протекают реки «Пена». И этот список не является исчерпывающим.

Сопоставление славянских топонимов, фамилий, структуры словообразования, выводов антропологии, этнографии, исследований ДНК коренного населения северо-востока Германии и России приводит к выводу об общих истоках. Значительную часть топонимов северо-востока Германии, составляют славянские фамилии, распространенные на Русской равнине. Читая эти фамилии, невольно задумываешься о том, что потомки одних и тех же древних родов, разделенные границами враждующих государств, вынуждены были в войнах уничтожать друг друга. А сколько фамилий уже не встречается в наше время, сколько славянских родов прекратило своё существование…

Глава 2. Миграции народов Русской равнины до начала нашей эры

О людях ледникового периода

Ранее было сказано о западных славянах, которые уже в первом тысячелетии нашей эры жили на землях Южной Балтики от устья Эльбы, восточной части Нижней Саксонии, Восточной части Тюрингии до Одера. В связи с этим было бы логично задать следующие вопросы: Какие племена покинули Русскую равнину и куда? Кто остался на Русской равнине к началу первого тысячелетия н. э. и как с ними связаны славяне, в частности, русские? Где и когда была прародина славян? Кем были скифы? Какие племена и откуда пришли на земли Южной Балтики в первом тысячелетии и создали там славянские государственные образования? Какие земли принадлежали западным славянам Южной Балтики?

Попробуем ответить на поставленные вопросы. Для этого надо «оттолкнуться» от истоков. Известно, что 23–26 тысяч лет назад (т.л.н.) из-за образования ледников (максимум последнего оледенения относится к периоду 19–26,5 т.л.н.) уровень воды в океанах понизился примерно на 120 метров относительно существующего в настоящее время. Северо-восточная часть Америки, большая часть Британских островов, Скандинавский полуостров, Дания, Карелия, Прибалтика надежно покоились под толстым слоем льда. Скандинавский ледовый покров растаял только 8 т.л.н., а Североамериканский — 6,5–4,5 т.л.н. В те же времена, как показывают археологические находки, в центральных областях современной России, граничащих с ледником, росла сочная трава, по лугам паслись мамонты, бродили олени, стада бизонов, а Русская равнина не была безлюдной

На основе средневековых источников и исследований известных славистов воссоздана поучительная история западнославянской государственности междуречья Эльбы и Одера, Южной Балтики во взаимосвязи с политическими процессами, происходившими в Германии и Дании на грани первого и второго тысячелетия. Рассказано об этнических походах крестоносцев против западных славян. Приведены данные о династических союзах аристократии Германии и Дании, заложенных в средние века.

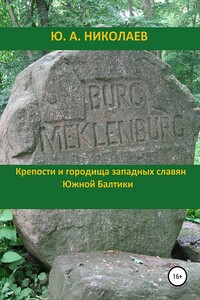

Книга является продолжением серии публикаций «Западные славяне Южной Балтики и средневековье Европы». Приведено описание расположения и конструктивных особенностей городищ и крепостей западных славян междуречья Эльбы и Одера, Заале и Одера, острова Рюген второй половины первого и начала второго тысячелетия. Содержатся сведения саксонских монахов об исторических событиях, связанных с городищами и крепостями, о пантеоне богов дохристианской религии, нравах и обычаях западных славян.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Работа Б. Л. Фонкича посвящена критике некоторых появившихся в последние годы исследований греческих и русских документов XVII в., представляющих собой важнейшие источники по истории греческо-русских связей укатанного времени. Эти исследования принадлежат В. Г. Ченцовой и Л. А. Тимошиной, поставившим перед собой задачу пересмотра результатов изучения отношений России и Христианского Востока, полученных русской наукой двух последних столетий. Работы этих авторов основаны прежде всего на палеографическом анализе греческих и (отчасти) русских документов преимущественно московских хранилищ, а также на новом изучении русских документальных материалов по истории просвещения России в XVII в.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.

Первое исследование, посвященное северному радиусу Москвы, ведущему к подмосковному городу Дмитрову. Радиус не пользуется особой популярностью путеводителей по Москве и среди всех московских магистралей выделяется своей нелегкой судьбой и удивительным обилием громких катастроф. Помимо рассказа об истории и застройке улиц, составляющих северный радиус, в книге затрагиваются проблемы современного состояния города, оцениваются удачи и просчеты ведущейся реконструкции.

Синь-камень, Александрова гора и Плещеево озеро по меньшей мере со Средневековья окружены легендами и преданиями. Часть из них вполне объяснима. Славяне ещё с языческой поры по-особому воспринимали древнее население Восточной Европы. Легенды о «финских» колдунах до сих пор живы на Русском Севере. Культ камней вообще свойствен древней традиции населения Евразии, но, возможно, именно у финно-угорских народов он развился в полной мере, и именно у них наши славянские предки переняли особо трепетное отношение к приметным и необычным валунам.Как и почему почитали священные камни? Где сегодня в России их можно увидеть и какие с ними связаны поверья и легенды? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.

В русскоязычном интернете "Планом Даллеса" обычно называются два довольно коротких текста.1. Фрагмент приписываемых Даллесу высказываний, англоязычный источник которых нигде не указывается.2. Фрагменты директивы Совета Национальной Безопасности США 20/1 от 18 августа 1948 г. Их обычно цитируют по книге Н.Н.Яковлева "ЦРУ против СССР"Первый фрагмент является компоновкой высказываний персонажа из романа "Вечный Зов"Второй фрагмент представляет собой тенденциозно переведенные "фигурные цитаты" из реального документа NSC 20/1.Полюбуйтесь на документ полностью.Взято с www.sakva.ru.