Истоки - [3]

«Где собирались чехи, — пишет Кратохвил, — там тотчас создавалась мятежная организация. Как если бы кислоту лили на металл… А вскоре показалась и головка: корпус соратников-военнопленных…»

Февральская революция обрушилась на весь этот хаос, «как дождь на выжженную почву… Революция открывала простор…» Однако даже после нее изменение в мышлении совершалось не тотчас и не прямо; такое перерождение происходило опять-таки в хаосе, в болезненных, порой трагикомических поисках ощупью. После войны Кратохвил в ряде полемических статей и очерков, направленных против официальной легенды об освобождении из-под австро-венгерского ига, вновь и вновь возвращался к истории так называемых «русских легионов» — то есть воинских частей, сформированных из военнопленных чехов и словаков в России, — к первоначальному народному характеру их национально-освободительной ориентировки и к тому, как чешский национализм, объединившись с великодержавным империализмом Антанты, злоупотребил патриотическими чувствами легионеров. Так особенно в одной статье [10] о трудном процессе перерождения части чешских и словацких пленных, в массе которых зародились легионы, — той части, которую он назвал «интеллектуальной толпой», то есть представителей мелкой интеллигенции из народа, — Кратохвил изображает исторически обусловленную сложность процессов, совершавшихся в ее среде. Эта толпа «вышла из монархистской школы, и образ мыслей ее (пусть сегодня покажется, что это слишком сильно сказано) был в основе своей монархистским». Ибо идея монархии, «поддержанная авторитетом всех источников образования», являлась этим людям неким «законом природы… И если чешская интеллектуальная толпа и мечтала когда-либо о возможности изменить существующий порядок, то мечты эти были реставрационными, ибо только понятие королевства Чешского было знакомо ей по школьным урокам истории». Но эта «реставрационная мечта, — утверждал Кратохвил, — оказывала влияние и на революционность полуобразованных и необразованных толп».

Дальнейший процесс был облегчен благодаря недолговечным русским «революционным» монархистам, которые «в один день заменили одного царя другим», и затем… «нам помогла сдвинутая с места всенародная революционная Дума, стремившаяся дать щит монархии и ширму республике».

Кратохвил с улыбкой вспоминает, что «Боже, царя храни», прогремевшее в первый день после Февральской революции в честь «революционного царя», звучало в устах чешских пленных революционнее, чем звучала «Марсельеза» в последующие дни. Второй гимн, по словам Кратохвила, «обрел свой пафос тогда лишь, когда из этого хаоса и на смену ему вынырнули французские республиканцы и буржуазно-демократические европейцы… Тогда лишь переимчивая чешская интеллигенция, — незаметно для самой себя, — сделалась республиканской по-французски…» и «под оглушительные, фанфары «Русского слова» и прочих буржуазно-либеральных газет перекинулась от мятежных монархистов к революционным республиканцам».

Просто невероятно, до чего быстро совершился этот переход, пишет Кратохвил, как скоро слезы интеллигентских восторгов перед «великим славянином на русском троне» сменились слезами благодарности коалиционной «спасительной, революционной, демократической Думе». Правда, говорилось будто бы о возможности какой-то социальной революции, однако все образованные чехи в лагерях военнопленных усматривали в ней, при данных обстоятельствах, скорее угрозу, чем нечто желательное. А потом… потом эта революция пришла, «сама, без разрешения, вне всяких прелиминариев. Пришла, неправдоподобная, никогда не виденная и не слышанная». И в этом прибое, пишет Кратохвил, «мы снова, второй раз, разделились»: на так называемых «серьезных», которые с проклятиями надеялись на скорый конец «этого безумия», и на так называемых «сбитых с толку и свихнувшихся», которые, фантазируя, предугадывали новые исторические перспективы, впрочем… в рамках школьных представлений о Великой французской революции. Но революция уже ворвалась к пленным чехам и подхватывала их души, «как вихрь — сухие листья». Часть «серьезных» вернулась к мечтам о монархии, зато попятилась и часть «свихнувшихся», потому что стала замечать по левую руку «горячие головы», невольно служившие, по их мнению, всяким «провокаторам, изменникам, хорошо оплачиваемым агитаторам и шпионам… И все в пользу какой-то там малограмотной революции!»

Сам Кратохвил признавался, что краснеет, читая собственные записи о тех днях, когда «робкая и отчаянная революционность несчастного и добросовестного ученика добросовестных профессоров чуть ли не бросила его в объятия Корнилова, которого наша «образованно-революционная» печать представляла нам в костюме героя и подлинного защитника «революционных достижений». Были такие, которые повесили головы и пали духом, воображая, что всему конец; но были и другие — и эти готовы были бороться и с этой, и с любой иной революцией за прежние старые оковы.

Потом, вспоминает Кратохвил, революция «пришла к нам на Украину — до последней секунды внушавшая страх, ненавистная, дьявольская, — и вдруг оказалась человечной до мозга костей… Этого чувства, близкого к растерянности и пристыженности, я тоже никогда не забуду. Оказалось, что истерические вопли «наших» газет были преувеличенно громким криком кого-то, кто боялся за свою шкуру… Наши старые газеты лежали перед нами, раздетые и изобличенные…»

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

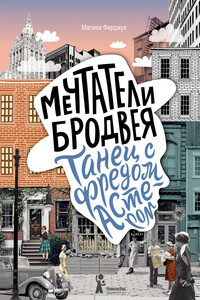

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.