Григорий Распутин - [5]

«…в этот-то период он (ее отец. – А. В.) очень сдружился с неким Димитрием Печеркиным, искавшим путей к спасению и ушедшим впоследствии совсем на Афон. Тогда, как рассказывала мне одна из дочерей Распутина, вернулся он однажды с поля очень взволнованный и рассказал домашним, что ему только что было в поле видение. Явилась Богородица, благословила его и исчезла… Распутин отыскал Димитрия, рассказал и ему о видении, и оба они решили идти в Верхотурье, поведать о случившемся блаженному Макарию. Вернувшись, Распутин передал семье, что блаженный Макарий объяснил явление Богородицы, как указание на то, что Григорий создан для большого дела и дабы укрепиться духовно, он должен сходить на богомолье на Афон. Распутин и Печеркин решили идти на Афон. Сборы были недолги и скоро два друга, с котомками за плечами и посохами в руках отправились в дальний путь».

«Решение оставить дом далось отцу нелегко. Но ослушаться – еще тяжелее, – не то вспоминала, не то сочиняла Матрена. – Простояв ночь на коленях перед иконой Казанской Божьей Матери, отец сказал себе:

– Иду.

Моя бедная мама видела, что с отцом что-то творится. Но понять ничего не могла. Первое, что пришло в голову – отец разлюбил ее.

Отец не делился с женой мыслями. Да и не принято было говорить с женщинами о чем-то, кроме хозяйства и детей. Поэтому когда он все-таки заговорил с ней о том, что намерен идти в монастырь, она от неожиданности онемела. Она ждала каких угодно слов, только не этих.

Сказала:

– Поторопись.

Об этом мне рассказала сама мама в один из приездов в Петербург к нам с отцом. Я, совсем девочка, тогда была уверена, что мама рассказывает мне об этом, чтобы показать – она разделяла стремления отца.

Мама была доброй женщиной, очень терпеливой. Она всегда уважала отца, сносила все тяготы, связанные как с жизнью вместе с ним, так и с разлукой».

И в воспоминаниях Спиридовича, и в показаниях Матрены Распутиной, очевидно, нарушена хронология: религиозный поворот, хождение по монастырям и отказ от мяса, вина и табака – все это было намного раньше, а паломничество на Святую гору, напротив, позже как минимум лет на десять. Так, Дмитрий Печеркин рассказывал на следствии, что ушел на Афон в 1902 году. А Распутин в своих показаниях Тобольской консистории в 1907 году говорил о том, что ходить по монастырям начал 15 лет назад, то есть приблизительно в 1892-м. Но существенна здесь не последовательность событий, а самый их факт.

«Несомненно в жизни Распутина, простого крестьянина Тобольской губернии, имело место какое-то большое и глубокое душевное переживание, совершенно изменившее его психику и заставившее обратиться ко Христу», – писал следователь Чрезвычайной комиссии при Временном правительстве В. М. Руднев.

Воровство и изгнание, душевное томление, духовная жажда, небесное знамение, страх, желание вырваться из обыденного крестьянского круга, пытливость, лень, любопытство, призвание, последовавшие одна за другой смерти первых трех детей и желание вымолить жизнь для следующих – что было истинной причиной или же причинами его поворота, утверждать однозначно невозможно. Главное, что в какой-то момент своей жизни Распутин принялся странствовать и после нескольких не очень продолжительных паломничеств стал уходить из дома далеко и надолго.

Сначала он ходил в сибирские и уральские монастыри – Абалакский и Верхотурский, и, судя по материалам Смиттена, после возвращения из первого паломничества показался односельчанам странным. Один из них вспоминал, что «возвращался он тогда домой без шапки, с распущенными волосами и дорогой все время что-то пел и размахивал руками». Другой показывал: «На меня в то время Распутин произвел впечатление человека ненормального: стоя в церкви, он дико осматривался по сторонам, очень часто начинал петь неистовым голосом». Еще один житель Покровского Картавцев (тот самый, у кого украли лошадей) утверждает, что Распутин стал каким-то глуповатым, после того как Картавцев его избил. Опять-таки выстроить хронологию этих событий и сказать наверняка, что чему предшествовало, да и было ли на самом деле так – довольно сложно. Несомненно то, что он жил совсем иначе, чем большинство его нестранствующих односельчан, но при этом Григорий Распутин был и не вполне обычным странником. Как правило, люди такого образа жизни не имели ни семьи, ни дома. Классический пример – Лука из пьесы Горького «На дне», а еще раньше – Иван Северьянович Флягин из лесковского «Очарованного странника». В жизни Распутина сочетались и домовитость, и бездомность. Он никогда не забывал о семье и был по-своему заботливым отцом и мужем, всегда помнил о том, что у него есть дом, и в этом дом возвращался. Этому же он учил и других.

«Странничать нужно только по времени – месяцами, а года чтобы или многие годы, то я много обошел странноприимен – тут я нашел странников, которые не только года, а целые века все ходят, ходят и до того они бедняжки доходили, что враг в них посеял ересь – самое главное осуждение, и такие стали ленивые, нерадивые, из них мало я находил, только из сотни одного, по стопам Самого Христа. Мы – странники, все плохо можем бороться с врагом. От усталости является зло. Вот по этому поводу и не нужно странничать годами, а если странничать, то нужно иметь крепость и силу на волю и быть глухим, а иногда и немым, то есть смиренным наипаче простячком. Если все это сохранить, то неисчерпаемый тебе колодезь – источник живой воды», – писал он в своем «Житии опытного странника», книге, которую одни исследователи щедро цитируют как подлинный документ распутинской жизни, а другие игнорируют.

Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также романов, среди которых «Мысленный волк». Лауреат премии Александра Солженицына, премий «Большая книга» и «Студенческий Букер». 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР – Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже – в Советскую власть, ни еще – в ее крах. Главный герой романа «Душа моя Павел» – исключение. Он – верит. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет – реальность.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Являясь авторов романов, рассказов, повестей, а также книг биографического жанра, Алексей Варламов стал лауреатом целого ряда литературных премий. Произведения писателя, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской реалистической художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией».

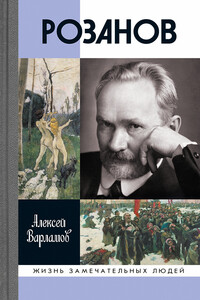

О Василии Васильевиче Розанове (1856–1919) написано огромное количество книг, статей, исследований, диссертаций, но при этом он остается самым загадочным, самым спорным персонажем Серебряного века. Консерватор, декадент, патриот, христоборец, государственник, анархист, клерикал, эротоман, монархист, юдофоб, влюбленный во все еврейское, раскованный журналист, философ пола, вольный пленник собственных впечатлений, он прожил необыкновенно трудную, страстную и яркую жизнь. Сделавшись одним из самых известных русских писателей своего времени, он с презрением относился к литературной славе, а в конце жизни стал свидетелем краха и российской государственности, и собственной семьи.

«В семидесятые годы прошлого века в Москве на углу улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка на первом этаже старого пятиэтажного дома жила хорошенькая, опрятная девочка с вьющимися светлыми волосами, темно-зелеными глазами и тонкими чертами лица, в которых ощущалось нечто не вполне славянское, но, может быть, южное. Ее гибкое тело было создано для движения, танца и игры, она любила кататься на качелях, прыгать через веревочку, играть в салочки и прятки, а весною и летом устраивать под кустами сирени клады: зарывать в землю цветы одуванчиков и мать-и-мачехи, а если цветов не было, то обертки от конфет, и накрывать их сверху бутылочным стеклышком, чтобы через много лет под ними выросло счастье…».

«Свое редкое имя Саввушка получил по причудливому замыслу судьбы. Его мать жила в молодости в Белозерске и работала поварихой в школьной столовой. Была она столь же хороша собой, сколь и доверчива, к ней сваталось много парней, но замуж она не выходила, а потом вдруг уехала, не сказав никому ни слова, в Заполярье. Полгода спустя у нее родился сын. Чуть окрепнув, она снова встала к плите, но работать теперь пришлось больше прежнего, и несколько лет спустя никто бы не узнал красавицу Тасю в изможденной женщине, тяжело бредущей в глухую полярную ночь к дому…».

Дневники М.М.Пришвина (1918–1919) зеркало его собственной жизни и народной судьбы в тягчайшие для России годы: тюрьма, голод, попытка жить крестьянским трудом, быт двух столиц, гражданская война, массовые расстрелы, уничтожение культуры — и в то же время метания духа, любовь, творчество, постижение вечного.В ходе подготовки «Дневников» М.М.Пришвина ко второму изданию были сверены и частично прочитаны места текста, не разобранные или пропущенные в первом издании.

Книга является воспоминаниями бывшего сотрудника НКВД Александра Бражнева, впоследствии осужденного военным трибуналом за связь с «контрреволюционным элементом». Свидетель и поневоле участник сталинской политики террора в Украине в 1937–1941 гг., автор пытается очиститься от гнетущих воспоминаний прошлого через откровенный разговор с читателем. Массовые аресты в Харькове, Киеве, зверствования НКВД на Западной Украине, жестокие пытки невинных людей — это лишь отдельные фрагменты той страшной картины сталинизма, которая так детально нарисована Бражневым в его автобиографической повести «Школа опричников».Для широкого круга читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.