Приверженцы старых добрых законов преследовались и сжигались на кострах. С целью сохранить жизнь себе и своим семейным противники новой религии уезжали из Москвы и других городов центральной России сначала на периферию, а позже — за границу. Так, в 1685 г. они появились на левом берегу реки Сож.

Первыми из раскольников в этих местах появились попы Кузьма и Стефан. Они-то и основали староверское поселище Ветка. Здешние земли принадлежали Казимиру Халецкому, старосте мозырскому. Пан Халецкий был рад гостям, ибо те заселяли пустовавший, заросший лесом левый берег Сожа. Был заключен договор. По его условиям пришельцы пользовались землей на правах аренды. Позже они стали выкупать отдельные участки.

Появление цивилизованных, предприимчивых гостей обусловило резкий скачок в развитии данного региона. Кроме центра своеобразной федерации староверов — Ветки, в данной округе начали образовываться другие свободные поселения — так называемые слободы.

За пару десятков лет ветковская федерация так окрепла, что в начале XVIII в. начала высылать своих миссионеров в Москву и другие города России с целью пропаганды идеи старой православной религии. Известия о том, что где-то на Ветке, Гомеле и Хальче люди живут свободно, молятся, как в старые добрые времена, продолжали пополнять поток беженцев из России. Бежали, главным образом, от помещиков. В начале XVIII в. ветковская федерация составляла 40 тысяч человек. В свою очередь, государство Российское, в лице царя и его приближенных, только ужесточало меры по отношению к тем, кто решался уехать. В 1735 г. царица Анна Иоанновна, нарушая суверенитет Речи Посполитой, даже направила 5 полков под командованием полковника Сытина в Ветку с указом силовым способом вернуть раскольников на старые места проживания. Сытин провел целый год в Ветке, разбираясь кто есть кто из жителей данного города. Монахов ссылали в русские монастыри, крестьян — к их прежним хозяевам, помещикам, тех же, кто утаивал свое прежнее место проживания, отправляли по этапу в Сибирь. Это разорение Ветки получило впоследствии название «первого изгнания».

Второе силовое решение ликвидации федерации староверов в Ветке случилось уже при Екатерине II. В 1764 г. царица направила в Ветку 2 полка под командованием генерал-майора Е.В. Маслова. Окружив Ветку и прилегающие к ней 15 слобод, Маслов в течение двух месяцев перевез в Россию до 20 тысяч староверов, большую часть из которых как самых неисправимых и упорных направляли прямиком в Сибирь. Иные из них шли по этапу пять долгих лет.

СТАРОВЕРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВО ИМЯ ПОКРОВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ

Работница местного музея города Ветки талантливый краевед С.И. Леонтьева в районной книге «Памяць» сообщает, что церковь и монастырь в Ветке основал тверской монах Иоосаф. Известно, что он умер в 1695 г.

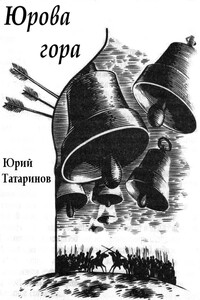

После него в Ветку прибыл священник Феодосий. В 1695 г. он освятил построенную Иоосафом церковь во имя Покрова Божьей Матери. При нем церковь увеличили в размерах и украсили изнутри стародавними иконами. Церковь эта имела высокую колокольню.

При церкви был основан мужской монастырь, который так и назывался Покровский.

До 1764 г. реестр ветковских священных особ составлял 32 имени. Сюда входили иереи и монахи, те, кто прибыл когда-то в Ветку из Москвы, Мурома, Боровска, Белева и Климова.

Известно, что в 1733 г. в Ветке появился и начал работать епископ Епифаний. Ветковские староверы, занимаясь поиском себе архиерея, специально выкрали его после того, как он был осужден в России.

В 1735 г., после первого изгнания староверов, ветковскую церковь разобрали и вывезли в стародубскую слободу Святскую.

Позже церковь старообрядцев в Ветке возрождается. Она просуществовала до 1764 г., до второго изгнания.

С середины XVIII по XIX вв. были введены в действие и исполнялись жесткие указы и законы, направленные на ликвидацию старообрядчества. Поэтому новые храмы в Ветке появились только после 1883 г.

В начале XX в. были построены сразу два храма. Один из них — Покровская церковь — был сооружен из дерева и обложен кирпичом. Колокольня его имела 7 колоколов. Эта церковь стояла на улице Монастырской (теперь Первомайская). Четырехъярусный иконостас был украшен 64-мя иконами. Согласно описи за 1925 г. всего в данной церкви находилось 124 иконы и 42 старопечатные книги. Вторая церковь называлась Троицкой. Она стояла на улице Средней (теперь Пролетарская). Храм был деревянным, без колокольни и размерами меньше Покровского храма. По описи за 1923 г. его украшали 98 икон. Из них 6 больших икон принадлежали Т.П. Грошикову, который являлся председателем местной церковной рады. Книг в этой церкви было 26. Службу справлял отец Адам (житель Гомеля).

Оба храма были закрыты в 1936-37 гг.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ

Ярчайшей страницей истории города Ветки является факт существования здесь судостроительной верфи. Это предприятие основали в 1840 г. Купчиков и Киндерский.

На верфи строили лайбы (весельные суда), берлинки грузоподъемностью от 20 до 600 пудов. Строили суда с паровыми двигателями (пароходы).

В районной книге «Памяць» (1997) есть сведения о том, что на Ветковской судостроительной верфи был сооружен пассажирский пароход «Поспешный-1». Он работал на маршруте Могилев — Екатеринослав (Днепропетровск). Пассажирский пароход «Сокол», изготовленный в Ветке, действовал на маршруте Гомель — Киев. Еще один сооруженный в Ветке пароход «Донец» курсировал по Сожу, по линии Пропойск — Ветка — Гомель.