Горная хижина - [5]

Цепь можно было продолжить: так, во время поэтических состязаний родилась новая стихотворная форма — рэнга ("сцепленные строфы" **). Строфы следовали одна за другой в переливчатой игре контрастов, переходов, двойной игре образов.

Даже в тихих монастырях было неспокойно, история то и дело давала знать о себе. Из Хэйана приходили тревожные вести одна хуже другой. Борьба за власть между феодалами разгоралась. Знатнейшие подвергались опале, и среди них многие друзья и покровители Сайге. Шатались и рушились вековые устои. Можно думать, что поэт пережил тяжелые душевные потрясения.

Сайге отправляется на Север. Это было трудное и опасное паломничество. Путь шел по узкой тропе через горы Сае (Сая) — но Накаяма. Через много лет, когда Сайге исполнится семьдесят, он вновь повторит это путешествие и сложит о нем бессмертные стихи.

Конечно, Сайге не был безродным нищим монахом и даже высшие феодалы принимали его с почетом. Но велики были тяготы пути. В горах подстерегали разбойники, и нелегко преодолеть высокие перевалы, когда идешь словно по облакам над самой бездной.

Сайге совершил еще много путешествий в самые разные области Японии. Перед ним открывалась красота родной страны и тяжелая жизнь народа. Он проникал в самую глубь отдаленных гор, но повсюду его настигали страшные и печальные слухи о мятежах и междоусобицах. Множились личные потери.

Нельзя было уйти от трагических событий современной ему истории, от груза прошлого, от воспоминаний, от себя самого.

Лет от тридцати до шестидесяти с лишним Сайге жил на горе Коя, священном месте для адептов секты Сингон. Заголовки к некоторым из его стихов гласят: "Написано на горе Коя". Сайге никогда не прерывал свои поэтические труды.

Борьба между юго-западным кланом феодалов под водительством рода Тайра и северо-восточным лагерем, во главе которого стоял клан Минамото, шла с переменным успехом. В середине века власть в Японии захватил Киемори из рода Тайра. Н. И. Конрад говорит о нем: "…в своем могущественном кулаке он крепко сжал дряблый, погрязший в интригах, выродившийся, всецело увлеченный обманчивым блеском чинов и церемоний хэйанский двор, скрутил некогда надменных канцлеров Фудзивара и, беспощадно сметая все со своего пути, готов был дать, — и однажды, в упоении властью, дал приказ, — остановиться солнцу".

Киемори удалось разгромить своих противников. На них обрушились жесточайшие преследования.

Сайге оставался в стороне от схватки. Последние годы своей жизни он провел в Исэ, где находятся храмы исконной японской синтоистской религии и среди них святилище богини солнца Аматэрасу. Для японца того времени характерно двоеверие: синтоизм был близок сердцу Сайге.

Великий поэт с неослабной силой продолжал дело своей жизни. Ученики записывали со слуха его стихи, его высказывания о поэзии.

В 1180 году Киемори внезапно приказал перенести столицу из Хэйана в отдаленную местность Фукухара. У исконных жителей отняли землю. Жестоко страдали и новоселы, — построить дома было нелегко.

"Восток". Сборник первый. "Литература Китая и Японии". М, "Academia", 1935, с. 242.

Вот что пишет об этом Сайге: "Когда столицу перенесли в Фукухара, я был в Исэ и слагал песни о луне:

Всеобщее недовольство было настолько сильным, что Киемори пришлось вернуться в Хэйан. В 1181 году он умер. Разжался железный кулак, в котором он держал Японию, и междоусобица вспыхнула снова.

"По всей стране воины встают на брань, и нет такого места, будь то на западе или востоке, на севере или юге, где не шли бы сражения. Страшно слышать, какое множество людей погибает!" — так говорит о тех временах престарелый поэт.

И в своем, казалось бы, надежном убежище — на священной для японцев земле Исэ — Сайге создал стихи потрясающей силы о бедствиях своего времени.

Войска Тайра были разбиты наголову. В 1185 году феодалы под водительством Минамото-но Ёритомо нанесли им последний сокрушающий удар в битве при Данноура. У Сайге были многочисленные дружеские связи с людьми из рода Тайра. Теперь ему пришлось узнать о их гибели, и картина этой гибели походила на видение ада, столько в ней было нечеловеческого ужаса.

Существовало поверие, что мир живых отделяют от потустороннего мира горы Сидэ-но яма ("Ведущие в смерть"). И через эти горы, пишет Сайге в своих стихах, идут несметные вереницы убиенных воинов.

Лирика Сайге говорит о том же, что народный эпос того времени, но народный эпос широк, как море. Танка Сайге о бедствиях войны — короткие вспышки молний.

В 1190 году Сайге скончался в полнолуние весеннего месяца "кисараги", как он когда-то пожелал в одном из своих стихотворений.

"Горная хижина" ("Санкасю") — само название содержит глубокий и емкий смысл. Разворачивается длинный свиток, и перед нами проходят не только картины природы, но вся жизнь поэта-странника. Горная хижина — временный приют на пути. Горы сами по себе прекрасны, а для средневекового японца они населены мифами и легендами, в них живут древние боги. Для читателя приобщение к прекрасному и неизреченному начиналось уже с названия книги.

В книге впервые на русском языке публикуется литературный перевод одной из интересных и малоизвестных бенгальских средневековых поэм "Победа Горокхо". Поэма представляет собой эпическую переработку мифов натхов, одной из сект индуизма. Перевод снабжен обширным комментарием и вводной статьей.

«Книга попугая» принадлежит к весьма популярному в странах средневекового мусульманского Востока жанру произведений о женской хитрости и коварстве. Перевод выполнен в 20-х годах видным советским востоковедом Е. Э. Бертельсом. Издание снабжено предисловием и примечаниями. Рассчитано на широкий круг читателей.

Необыкновенно выразительные, образные и удивительно созвучные современности размышления древних египтян о жизни, любви, смерти, богах, природе, великолепно переведенные ученицей С. Маршака В. Потаповой и не нуждающейся в представлении А. Ахматовой. Издание дополняют вступительная статья, подстрочные переводы и примечания известного советского египтолога И. Кацнельсона.

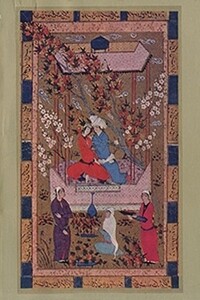

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу включены собрание стихотворений и поэтический дневник одной из лучших поэтесс эпохи Хэйан (X–XI вв.) Идзуми Сикибу. Эта изумительная женщина, жившая около тысячи лет назад, стоит у самых истоков японской изящной словесности наряду со своей великой современницей Мурасаки Сикибу, автором «Повести о Гэндзи». Поэтический дар Идзуми Сикибу был высоко оценен и современниками, и особенно потомками. Ее стихи есть во всех ведущих поэтических антологиях, начиная с конца X века. Особенно популярна была ее любовная лирика.

Это личный дневник дочери аристократа и сановника Сугавара-но Такасуэ написанный ею без малого тысячу лет назад. В нем уместилось почти сорок лет жизни — привязанности и утраты, замужество и дети, придворная служба и паломничество в отдалённые храмы. Можно было бы сказать, что вся её жизнь проходит перед нами в этих мемуарах, но мы не знаем, когда умерла Дочь Такасуэ. Возможно, после окончания дневника (ей уже было за пятьдесят) она удалилась в тихую горную обитель и там окончила дни в молитве, уповая на милость будды Амиды, который на склоне лет явился ей в видении.Дневник «Сарасина никки» рисует образ робкой и нелюдимой мечтательницы, которая «влюблялась в обманы», представляла себя героиней романа, нередко грезила наяву, а сны хранила в памяти не менее бережно, чем впечатления реальной жизни.

«Путаница» («Торикаэбая моногатари») — японский роман XII века из жизни аристократического общества. Завязкой романа является появление на свет похожих как две капли воды брата и сестры, по мере взросления которых оказывается, что мальчик воспринимает себя девочкой, а девочка считает себя мальчиком. Что, кроме путаницы, может получиться из этого? Что чувствовала женщина, став мужчиной, и что заставило ее снова стать женщиной? Как сумел мужчина побороть природную застенчивость? Это роман о понимании и нежелании понять, о сострадании и жестокости, о глубокой и преданной любви.

В этой книге собраны произведения блестящих мастеров хайку конца XIX — начала XX вв. Масаока Сики, Такахама Кёси, Танэда Сантока, Нацумэ Сосэки, Акутагава Рюноскэ и других, чьи имена для японского читателя столь же знаковые, как для русского читателя имена Блока и Хлебникова, Гумилёва и Есенина. Сохранив верность заветам Басё, Бусона и других патриархов хайку эпохи Эдо, молодые реформаторы бросили вызов обветшавшему средневековому канону. В их стихах дзэнская созерцательность не противоречит напряженному поиску новых литературных горизонтов, смелому эксперименту.