Горная хижина - [4]

Такая красота требует неспешного сосредоточенного созерцания, отрешенности от мира суеты, зовет к одиночеству и покою. В человеческом сердце, как учит буддизм, живет высшее начало, и поэтому "югэн" взывает прямо к сердцу.

Это квинтэссенция возвышенного и печального поэтического чувства. Нелегко выразить его словами, и потому поэт прибегает к языку символов.

Облетающие цветы, листья, росинки, дым погребального костра — символы непрочности бытия.

Луна, лунный свет — символ запредельного света и неземной чистоты. Символы стары, но чувство каждый раз как бы рождается заново, разбудить его — дело поэта.

Сайге был верующим буддистом, как большинство людей его времени. Среди хэйанцев большим влиянием пользовалась необуддийская эзотерическая секта Сингон. Вероучение этой секты содержало элементы оккультной магии и мистицизма. Единственным спасителем признавался будда Дайнити (санскр.: Махавайрочана). Магия и шаманство глубоко вросли в быт, они практиковались и в исконной японской религии — синтоизме. Так, болезни лечили магическими средствами.

Гора Коя (в нынешней префектуре Вакаяма) почиталась священной у последователей Сингон, там находились чтимые храмы и подвизались отшельники.

Искать в природе таинственное, неизреченное, говорящее только сердцу, разве не к тому же звала поэзия той эпохи, не в этом ли был смысл "югэн"?

В пятнадцатый день десятой луны 1140 года, двадцати лет от роду, Сайге пошел на решительный шаг, требовавший большой силы воли. Он постригся в монахи, оставив вассальную службу и, по некоторым сведениям, семью: жену и маленькую дочь. Годы спустя Сайге, как рассказывают, увидел свою жену, тоже принявшую постриг, и пролил слезы.

Уходя, он сложил прощальную песню:

Последние строки допускают двоякое толкование: и религиозное и житейское. Бежал ли Сайге от опасности? Пережил ли какую-то личную драму, или душный мирок придворных ему опротивел? Мы этого не знаем. Вернее всего, поэзия увлекла его в монашество.

Лирический герой "Горной хижины" — поэт-философ, влюбленный в красоту мира, добровольно избравший уединение, где он творит, "звуков и смятенья полн". Для Сайге жизнь и поэзия нераздельны. Другие могли воспевать природу и одиночество во дворце столицы, только не он.

Пятьдесят лет прожил Сайге в монашестве, но, по слухам, не пользовался особой славой как знаток священного писания и религиозный учитель. Его буддистские стихи не дидактичны. Мир для Сайге полон грустной прелести и обаяния, он не в силах отринуть прекрасное. "Неразумное сердце" поэта улетает вслед за облаком, похожим на цветущие вишни.

Среди многих рассказов о Сайге есть и такой.

Высокочтимый Монгаку, вероучитель секты Сингон, в свое время пользовавшийся большой славой, возненавидел Сайге.

"Дурной монах! — говорил он про Сайге своим ученикам. — Покинув мир, должно идти по прямому пути будды, как подобает подвижнику, он же из любви к стихам блуждает повсюду, сочиняя небылицы. Попадется мне на глаза — разобью ему голову посохом".

Однажды весной Сайге пришел в монастырь и, полюбовавшись цветущими вишнями, попросился на ночлег. Монгаку пристально на него посматривал, к ужасу учеников, словно задумал что-то недоброе, но в конце концов, оказав ему вежливый прием, отпустил с миром.

Ученики полюбопытствовали, почему он так кротко обошелся с ненавистным Сайге.

"Глупцы! — отвечал Монгаку. — Взгляните на его лицо. Ударить такого? Как бы он сам не хватил посохом меня, Монгаку".

В легендах Сайге всегда выступает как человек, исполненный достоинства и силы. Когда феодальный вождь Минамото-но Ёритомо подарил ему серебряную курильницу в виде кошки, Сайге бросил ее детям на дороге: "Вот вам игрушка!" Он не просто бродячий монах, он ведет себя как власть имеющий, и эта власть над людьми дарована ему поэзией.

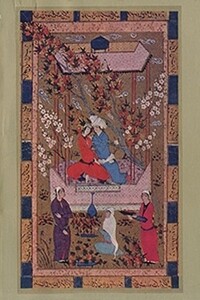

Вечным скитальцем вошел Сайге в поэзию и легенду. Так его изображает, например, знаменитый художник Сотацу (XVII в.): вот Сайге глядит на гору Фудзи, вот он бредет под осенним бесконечным дождем…

Первые лет семь после своего пострижения Сайге провел невдалеке от столицы. Хэйан (Киото) лежит в окружении гор. На горах Западных, Восточных, Северных стояли в самых живописных местах знаменитые буддийские храмы-монастыри. Сайге переходил из одного в другой, видимо, не подчиняясь монастырскому уставу, как свободный гость. Следует отметить, что во времена междоусобиц монастыри были хранителями культуры.

С миром поэзии он не порывал. Посылал стихи своим друзьям в Хэйане, не чуждался поэтических собраний, где сочиняли, по обычаю, стихи на какую-нибудь тему. Иногда сюжет подсказывала окрестная природа, другой раз картина на ширме. Стихи тут же обсуждались, такое живое общение очень важно для поэта. Вокруг признанного мастера собирались ученики и последователи. Они записывали его беседы, старались сохранить его стихи для потомства.

В "Горной хижине" немало поэтических диалогов. Сайге обменивался стихами с другими поэтами. Иногда посылалась лишь одна строфа, танка легко делилась на две: начальное трехстишие и конечное двустишие. Надо было написать другую строфу так, чтобы получилась одна танка, вполне поэтически завершенная, — нелегкая задача.

В книге впервые на русском языке публикуется литературный перевод одной из интересных и малоизвестных бенгальских средневековых поэм "Победа Горокхо". Поэма представляет собой эпическую переработку мифов натхов, одной из сект индуизма. Перевод снабжен обширным комментарием и вводной статьей.

«Книга попугая» принадлежит к весьма популярному в странах средневекового мусульманского Востока жанру произведений о женской хитрости и коварстве. Перевод выполнен в 20-х годах видным советским востоковедом Е. Э. Бертельсом. Издание снабжено предисловием и примечаниями. Рассчитано на широкий круг читателей.

Необыкновенно выразительные, образные и удивительно созвучные современности размышления древних египтян о жизни, любви, смерти, богах, природе, великолепно переведенные ученицей С. Маршака В. Потаповой и не нуждающейся в представлении А. Ахматовой. Издание дополняют вступительная статья, подстрочные переводы и примечания известного советского египтолога И. Кацнельсона.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу включены собрание стихотворений и поэтический дневник одной из лучших поэтесс эпохи Хэйан (X–XI вв.) Идзуми Сикибу. Эта изумительная женщина, жившая около тысячи лет назад, стоит у самых истоков японской изящной словесности наряду со своей великой современницей Мурасаки Сикибу, автором «Повести о Гэндзи». Поэтический дар Идзуми Сикибу был высоко оценен и современниками, и особенно потомками. Ее стихи есть во всех ведущих поэтических антологиях, начиная с конца X века. Особенно популярна была ее любовная лирика.

Это личный дневник дочери аристократа и сановника Сугавара-но Такасуэ написанный ею без малого тысячу лет назад. В нем уместилось почти сорок лет жизни — привязанности и утраты, замужество и дети, придворная служба и паломничество в отдалённые храмы. Можно было бы сказать, что вся её жизнь проходит перед нами в этих мемуарах, но мы не знаем, когда умерла Дочь Такасуэ. Возможно, после окончания дневника (ей уже было за пятьдесят) она удалилась в тихую горную обитель и там окончила дни в молитве, уповая на милость будды Амиды, который на склоне лет явился ей в видении.Дневник «Сарасина никки» рисует образ робкой и нелюдимой мечтательницы, которая «влюблялась в обманы», представляла себя героиней романа, нередко грезила наяву, а сны хранила в памяти не менее бережно, чем впечатления реальной жизни.

«Путаница» («Торикаэбая моногатари») — японский роман XII века из жизни аристократического общества. Завязкой романа является появление на свет похожих как две капли воды брата и сестры, по мере взросления которых оказывается, что мальчик воспринимает себя девочкой, а девочка считает себя мальчиком. Что, кроме путаницы, может получиться из этого? Что чувствовала женщина, став мужчиной, и что заставило ее снова стать женщиной? Как сумел мужчина побороть природную застенчивость? Это роман о понимании и нежелании понять, о сострадании и жестокости, о глубокой и преданной любви.

В этой книге собраны произведения блестящих мастеров хайку конца XIX — начала XX вв. Масаока Сики, Такахама Кёси, Танэда Сантока, Нацумэ Сосэки, Акутагава Рюноскэ и других, чьи имена для японского читателя столь же знаковые, как для русского читателя имена Блока и Хлебникова, Гумилёва и Есенина. Сохранив верность заветам Басё, Бусона и других патриархов хайку эпохи Эдо, молодые реформаторы бросили вызов обветшавшему средневековому канону. В их стихах дзэнская созерцательность не противоречит напряженному поиску новых литературных горизонтов, смелому эксперименту.