Гора - [4]

– А я гляжу, ты давеча в Хаврошку ездила?

– Ну ездила. А что?

– Ничего, только смотри, гора налетит.

– Какая еще гора?

– Какая-какая? Вот налетит – узнаешь! Да еще этот увалень Москва, который в море ничего не смыслит.

– Чтой-то вы меня стращаете, Владимир Игнатьич?

– Катя, Катя, – Вовчик поднял на нее грустные глаза, – у тебя мама-папа есть?

– Мама.

– Вот и ехала бы к маме. Кой черт тебя сюда занес, девку молодую?

– А что тут страшного? – ответила она с вызовом. – Разве только нахал какой в баню залезет, когда там девушка моется.

Однако ее визит в Хаврошку вызвал неудовольствие не только у Курлова. И теща его была с Катей суха, ходила поджав губы и смотрела с тем характерным женским осуждением, которое всегда досадно девичьей душе. В довершение ко всему был несколько холоден и Буранов, не было в его взгляде обычной покровительственной ласки, и бедняжка и вовсе растерялась. Но не отказывать же себе в удовольствии морочить голову двум молодым людям, которые, казалось, только и ждали, что кто-нибудь оживит их отшельническое существование. И потом – где еще была такая чудная избушка?

В этом домике она почувствовала себя вскоре хозяйкой, подружилась с дедовской собакой Чарой, готовила лесникам обед, ворчала на неряху и болтуна Одоевского и свысока глядела на молчаливого и сосредоточенного Дедова. Но одной вещи Катя понять не могла. Странная глухая вражда была между обитателями Хаврошки и Покойников. Лесники на дух не переносили метеорологов, те – лесников, и было совершенно непонятно, что делит между собой несчастная горстка людей, разбросанная по дикому берегу.

Но сколько она ни пыталась их заочно примирить, все было бессмысленно. Буранов при упоминании соседей только недобро посмеивался, а лесники отмалчивались, пока наконец Дедов не выдержал и кратко, точно гвоздь вбил, бухнул:

– Рвачи!

– Какие же они рвачи? – обиделась Катя. – У Буранова лицензия есть. Я знаю.

– А ты никогда не думала, – вдруг зло заговорил Дедов, сверкая хвойными глазищами и, как опахалами, взмахивая ресницами, – почему здесь, кроме твоего дражайшего начальника, никто не охотится? Он раньше жил в бухте Солонцовой и за пять лет так испоганил тамошнюю тайгу, что охотники до сих пор туда не ходят – за собак боятся. У него там капканы на каждом шагу стояли. А указа на него нет – у Буранова пол-Иркутска куплено. Вся эта сволочь из Серого дома к нему съезжается. Ты на дачке-то у него была?

– Ну была.

– А кто все это строил, знаешь? Бичи на него работали, а он с ними спиртом расплачивался. Тут за спирт что хочешь сделают – Байкал осушат, и никто слова не скажет. Это сейчас он слегка поутих, в свое удовольствие зажил. А когда деньги были ему нужны – что ты, как он крутился! Ферму песцовую завел, сколько омуля и хариуса извел, чтобы песца прокормить, сколько зверья загубил! Нагадил там – сюда гадить перебрался. Ты погоди, тут зимой машины будут через день ходить, за соболем, за рыбой, тут тыщи сколачивают за сезон, а в тайге после них шаром покати. Лицензия! Лицензия для них – одно прикрытие.

– Что же вы тогда не вмешиваетесь? – пробормотала она, оглушенная его напором.

– А он на мой участок и не суется, – ответил Дедов надменно.

– Много это меняет? – вмешался Одоевский. – Ну к тебе не лезет и что? Не все ж такие придурки, как мы с тобой, за сто рублей корячиться. Не с Бурановым надо воевать, а с теми, кому он нужен.

– Вот и воюй!

– Не буду, – холодно ответил Одоевский. – Хватит с меня воевать. Я затем сюда и забрался, чтобы ни с кем больше не связываться. Да и кому это надо? Они на вертолетах – мы на веслах. Нам бензина и того не дают.

Катя покраснела, но о ней, кажется, забыли.

– Надо ждать, Дед. Они дойдут до крайней точки и сами одумаются. Их жизнь заставит, если хоть капля ума в мозгах осталась.

– Зато ты умный больно!

– Я не умный, Дед, я ученый, – печально проговорил Одоевский и взглянул на Катю: – Ну что ты заскучала, моя радость? Не грусти и не бери ничего в голову. Мы сидим втроем на краю света и, право, не в самом дурном месте, где даже ветры каждый имеет свое имя, и пока что из этого озера можно пить чистую воду, у нас достаточно еды, мы любим друг друга и слава Богу. А что еще человеку надо?

– А дальше что будет? – спросил Дедов зло.

– Милый мой, не заботься о дне завтрашнем. Сумей прожить то, что тебе отведено.

«Надо будет выжать из Вовчика бочку бензина», – подумала Катя. Она была очень смущена, чувствовала себя виноватой и не могла разобраться, перед кем ей более неудобно – перед Бурановым или лесниками, но ей очень хотелось их примирить – только как это сделать, Катя не знала.

3

Давать бензин Курлов наотрез отказался. «К начальнику иди, – сказал он, сплюнув, – а лучше не ходи – все равно не даст».

– Пусть только попробует!

– Сами, что ль, попросили? – не поверил Буранов, когда Катя изложила свою просьбу.

– Да ну что вы? Это все я. Они же возят меня туда-сюда.

– А ты им присоветуй: чего проще бензина купить. Бочка омуля – на бочку бензина. А то ишь: девочек катать им нравится – а санки пусть Буран таскает.

– Они не согласятся, – вздохнула Катя, – они б меня и так убили, если б узнали, что я у вас просила.

Алексей Варламов – прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, а также романов, среди которых «Мысленный волк». Лауреат премии Александра Солженицына, премий «Большая книга» и «Студенческий Букер». 1980 год. Вместо обещанного коммунизма в СССР – Олимпиада, и никто ни во что не верит. Ни уже – в Советскую власть, ни еще – в ее крах. Главный герой романа «Душа моя Павел» – исключение. Он – верит. Наивный и мечтательный, идейный комсомолец, Паша Непомилуев приезжает в Москву из закрытого секретного городка, где идиллические описания жизни из советских газет – реальность.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.

Алексей Варламов – русский писатель, современный классик, литературовед и доктор филологических наук. Являясь авторов романов, рассказов, повестей, а также книг биографического жанра, Алексей Варламов стал лауреатом целого ряда литературных премий. Произведения писателя, собранные в этой книге, представляют собой лучшие образцы русской реалистической художественной прозы – глубокой и искренней прозы «с традицией».

Книга известного писателя Алексея Варламова «Григорий Распутин-Новый» посвящена не просто одной из самых загадочных и скандальных фигур русской истории. Распутин – ключ к пониманию того, что произошло с Россией в начале XX века. Какие силы стояли за Распутиным и кто был против него? Как складывались его отношения с Церковью и был ли он хлыстом? Почему именно этот человек оказался в эпицентре политических и религиозных споров, думских скандалов и великокняжеско-шпионских заговоров? Что привлекало в «сибирском страннике» писателей и философов серебряного века – Розанова, Бердяева, Булгакова, Блока, Белого, Гумилёва, Ахматову, Пришвина, Клюева, Алексея Толстого? Был ли Распутин жертвой заговора «темных сил» или его орудием? Как объяснить дружбу русского мужика с еврейскими финансовыми кругами? Почему страстотерпица Александра Федоровна считала Распутина своим другом и ненавидела его родная ее сестра преподобномученица Елизавета Федоровна? Какое отношение имеет убитый в 1916 году крестьянин к неудавшимся попыткам освобождения Царской Семьи из тобольского плена? Как сложились судьбы его друзей и врагов после революции? Почему сегодня одни требуют канонизации «оклеветанного старца», а другие против этого восстают? На сегодняшний день это самое полное жизнеописание Распутина, в котором использованы огромный исторический материал, новые документы, исследования и недавно открытые свидетельства современников той трагической эпохи.

О Василии Васильевиче Розанове (1856–1919) написано огромное количество книг, статей, исследований, диссертаций, но при этом он остается самым загадочным, самым спорным персонажем Серебряного века. Консерватор, декадент, патриот, христоборец, государственник, анархист, клерикал, эротоман, монархист, юдофоб, влюбленный во все еврейское, раскованный журналист, философ пола, вольный пленник собственных впечатлений, он прожил необыкновенно трудную, страстную и яркую жизнь. Сделавшись одним из самых известных русских писателей своего времени, он с презрением относился к литературной славе, а в конце жизни стал свидетелем краха и российской государственности, и собственной семьи.

«В семидесятые годы прошлого века в Москве на углу улицы Чаплыгина и Большого Харитоньевского переулка на первом этаже старого пятиэтажного дома жила хорошенькая, опрятная девочка с вьющимися светлыми волосами, темно-зелеными глазами и тонкими чертами лица, в которых ощущалось нечто не вполне славянское, но, может быть, южное. Ее гибкое тело было создано для движения, танца и игры, она любила кататься на качелях, прыгать через веревочку, играть в салочки и прятки, а весною и летом устраивать под кустами сирени клады: зарывать в землю цветы одуванчиков и мать-и-мачехи, а если цветов не было, то обертки от конфет, и накрывать их сверху бутылочным стеклышком, чтобы через много лет под ними выросло счастье…».

Роман охватывает четвертьвековой (1990-2015) формат бытия репатрианта из России на святой обетованной земле и прослеживает тернистый путь его интеграции в израильское общество.

Сборник стихотворений и малой прозы «Вдохновение» – ежемесячное издание, выходящее в 2017 году.«Вдохновение» объединяет прозаиков и поэтов со всей России и стран ближнего зарубежья. Любовная и философская лирика, фэнтези и автобиографические рассказы, поэмы и байки – таков примерный и далеко не полный список жанров, представленных на страницах этих книг.Во второй выпуск вошли произведения 19 авторов, каждый из которых оригинален и по-своему интересен, и всех их объединяет вдохновение.

Какова роль Веры для человека и человечества? Какова роль Памяти? В Российском государстве всегда остро стоял этот вопрос. Не просто так люди выбирают пути добродетели и смирения – ведь что-то нужно положить на чашу весов, по которым будут судить весь род людской. Государство и сильные его всегда должны помнить, что мир держится на плечах обычных людей, и пока жива Память, пока живо Добро – не сломить нас.

Какие бы великие или маленькие дела не планировал в своей жизни человек, какие бы свершения ни осуществлял под действием желаний или долгов, в конечном итоге он рано или поздно обнаруживает как легко и просто корректирует ВСЁ неумолимое ВРЕМЯ. Оно, как одно из основных понятий философии и физики, является мерой длительности существования всего живого на земле и неживого тоже. Его необратимое течение, только в одном направлении, из прошлого, через настоящее в будущее, бывает таким медленным, когда ты в ожидании каких-то событий, или наоборот стремительно текущим, когда твой день спрессован делами и каждая секунда на счету.

Коллектив газеты, обречённой на закрытие, получает предложение – переехать в неведомый город, расположенный на севере, в кратере, чтобы продолжать работу там. Очень скоро журналисты понимают, что обрели значительно больше, чем ожидали – они получили возможность уйти. От мёртвых смыслов. От привычных действий. От навязанной и ненастоящей жизни. Потому что наступает осень, и звёздный свет серебрист, и кто-то должен развести костёр в заброшенном маяке… Нет однозначных ответов, но выход есть для каждого. Неслучайно жанр книги определен как «повесть для тех, кто совершает путь».

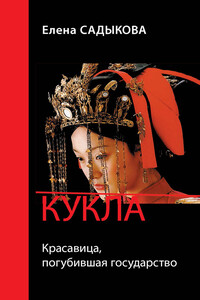

Секреты успеха и выживания сегодня такие же, как две с половиной тысячи лет назад.Китай. 482 год до нашей эры. Шел к концу период «Весны и Осени» – время кровавых междоусобиц, заговоров и ожесточенной борьбы за власть. Князь Гоу Жиан провел в плену три года и вернулся домой с жаждой мщения. Вскоре план его изощренной мести начал воплощаться весьма необычным способом…2004 год. Российский бизнесмен Данил Залесный отправляется в Китай для заключения важной сделки. Однако все пошло не так, как планировалось. Переговоры раз за разом срываются, что приводит Данила к смутным догадкам о внутреннем заговоре.