Головокружения - [33]

Когда я вышел из Плетта, была уже почти ночь. От лугов поднимался белый туман; внизу, над изрядно отдалившимся теперь от меня руслом реки, возвышался черный остов лесопилки, которая в пятидесятые годы, вскоре после того как я пошел в школу, сгорела вместе со складом древесины, причем пожар был такой силы, что освещал всю долину. На дорогу тоже спустилась тьма. Мне пришло в голову, что прежде, когда она была засыпана мелким белым гравием, идти по ней было легче. Светлой лентой она бежала вдаль даже в безлунные ночи, думал я, и вдруг понял, что от усталости еле передвигаю ноги. Еще мне вдруг показалось странным, что на всем пути из Унтерйоха ни один автомобиль не обогнал меня и ни один не попался навстречу. Немного не доходя до первых домов В., я долго стоял на каменном мосту, прислушиваясь к равномерному шепоту речки Ах и вглядываясь в сомкнувшуюся вокруг темноту. На пустоши недалеко от моста, где росли ивы, красавка, репейник, коровяк, вербена и полынь, в летние месяцы послевоенных лет табором стояли цыгане. Когда мы ходили в бассейн, который община открыла в 1936 году ради поддержания здоровья жителей, нужно было пройти мимо цыган, и каждый раз в этом месте мама брала меня на руки. Через ее плечо я видел, как цыгане, оторвавшись от своих занятий, коротко взглядывают на нас и тут же снова опускают глаза, будто что-то их испугало. Не думаю, что кто-нибудь из местных жителей хоть словом с ними перемолвился, да и цыгане, насколько я знаю, тоже в деревню не ходили – ни продать что-нибудь, ни погадать на удачу. Откуда они приходили, как удалось им пережить войну, почему на лето они выбирали именно эту пустошь возле моста через Ах – такие вопросы возникают у меня в голове только теперь, например когда я листаю фотоальбом, который отец принес в подарок матери в первое военное, так сказать, Рождество. В нем собраны фотографии так называемой Польской кампании, аккуратно подписанные белыми чернилами. На некоторых можно увидеть цыган – их уже согнали тогда в лагеря. Вот они дружелюбно смотрят в объектив из-за колючей проволоки где-то в глубине Словакии, где отец со своим ремонтным взводом стоял за несколько недель до начала, так сказать, войны.

Тридцать лет, не меньше, не был я в В. И хотя на протяжении всех этих лет – а более длительного периода и не было в моей жизни – самые разные места, связанные для меня с В., вроде болота в старом русле Аха или пасторского леса, аллеи, ведущей в Хаслах, плотины электростанции, чумного кладбища в Петерстале или домика горбатого пьяницы в Шрее, то и дело возвращались ко мне в сновидениях или грезах и потому стали ближе, чем раньше, сама деревня, вдруг пронеслось в этот поздний час у меня в голове, отстояла от меня сейчас дальше любого другого места на земле. В каком-то смысле мне стало спокойнее, когда, обходя ее тускло освещенные улицы, я обнаружил, что все совершенно переменилось. Небольшой дом лесничего, с гонтовой крышей, парой оленьих рогов и годом постройки «1913» над входом, вместе с прилегающим к нему фруктовым садом превратился теперь в кемпинг; пожарного депо с красивой башней, внутри которой в молчаливом ожидании будущей катастрофы висели пожарные рукава, больше не существовало; все без исключения дома были радикально обновлены и надстроены верхними этажами; дом пастора, дом капеллана, школа, мэрия, в которую и из которой с точностью до минуты заходил-выходил однорукий писарь Фюргут, сыроварня, приют для бедных, бакалейно-галантерейная лавка Михаэля Майера – все, что не исчезло вовсе, подверглось основательному переустройству. Даже в «Энгельвирте» я ни на миг не почувствовал, что это место хорошо мне знакомо, хотя мы много лет жили здесь в квартире на втором этаже; все было перестроено начиная от внешних стен и заканчивая стропильной фермой, не говоря уже об интерьере. Заведение это, ныне вычищенное и обставленное в распространившемся по всей Баварии новонемецком альпийском стиле, предлагающее, как и следует из названия, изысканное гостеприимство, в свое время представляло собой сомнительной репутации трактир, в котором крестьяне торчали до глубокой ночи, особенно зимой, и нередко напивались до беспамятства. Но поскольку заведение было удачно расположено и за счет этого всегда находилось в центре событий, помимо дымного кабака, под потолком которого извивался самый запутанный дымоход, какой мне когда-либо приходилось видеть, «Энгельвирт» располагал еще огромным залом, где во время свадеб и поминок ставили длинные столы, и за ними размещалось полдеревни. Раз в две недели в зале показывали кинохронику и какой-нибудь фильм, например «Пиратскую любовь», «Никколо Паганини», «Томагавк» или «Монахов, девушек и пандуров». Мы смотрели, как пандуры мчатся через прозрачные березовые рощи, а индейцы несутся по бескрайним прериям; как скрипач-инвалид виртуозно играет под тюремными стенами, пока товарищ его перепиливает прутья решетки на окне своей камеры; смотрели, как генерал Эйзенхауэр по возвращении из Кореи выходит из самолета, винты которого продолжают медленно вращаться; смотрели, как монастырский охотник с разодранной медвежьими когтями грудью ковыляет вниз, в долину; видели, как политики у здания Парламента вылезают через задние дверцы «фольксвагенов»; и почти в каждой кинохронике мы видели груды руин в больших городах – от Берлина до Гамбурга, – причем долгое время я никак не связывал это с разрушениями последних военных лет, о которых и не знал ничего, а считал естественным, так сказать, состоянием больших городов. Но из всего виденного в зале «Энгельвирта» самое глубокое впечатление произвела на меня постановка «Разбойников» в 1948 или 1949 году, которую, должно быть, повторяли за зиму не один раз. Раз шесть, не меньше, сидел я в полутемном зале среди других зрителей, из которых многие специально приехали из окрестных деревень. Едва ли хоть одна постановка впоследствии вызвала у меня столь же сильное потрясение, как те «Разбойники» – ледяное одиночество старого Моора; наводящий ужас Франц бродит вокруг, одно плечо у него выше другого; блудный сын возвращается из богемских лесов домой; а еще – совершенно необычный поворот корпуса, всегда приводивший меня в экстаз, – исполнив его, смертельно бледная Амалия произносит: «Чу! Скрипнула калитка?» А перед ней уже стоит разбойник Моор, и теперь она может поведать, как ее любовь превращает раскаленную почву в зеленеющий луг, заставляет цвести дикий кустарник, но Амалия не узнаёт того, кто стоит перед нею и от кого ее, как думает она, отделяют моря, горы, целые страны. Каждый раз в этот миг мне хотелось вмешаться, одним-единственным словом объяснить Амалии: для того, чтобы переместиться из пыльной темницы в райские кущи любви, чего она так страстно желает, достаточно протянуть руку. Но поскольку я так ни разу и не отважился на подобное вмешательство, иной поворот, какой, вероятно, могли принять события на сцене, так и остался мне неведом. На исходе театрального сезона, в начале февраля, «Разбойников» один раз сыграли под открытым небом, на лужайке перед домом начальника почтового отделения, – в основном для того, чтобы сделать некоторое количество фотоснимков. И это воплощение зимней сказки стоило посмотреть не только из-за настоящего снега, который покрывал место действия, даже когда оно, по Шиллеру, разворачивалось под крышей, но главным образом из-за того, что разбойник Моор предстал перед нами верхом на лошади, что, конечно, в зале «Энгельвирта» было неосуществимо.

Роман В. Г. Зебальда (1944–2001) «Аустерлиц» литературная критика ставит в один ряд с прозой Набокова и Пруста, увидев в его главном герое черты «нового искателя утраченного времени»….Жак Аустерлиц, посвятивший свою жизнь изучению устройства крепостей, дворцов и замков, вдруг осознает, что ничего не знает о своей личной истории, кроме того, что в 1941 году его, пятилетнего мальчика, вывезли в Англию… И вот, спустя десятилетия, он мечется по Европе, сидит в архивах и библиотеках, по крупицам возводя внутри себя собственный «музей потерянных вещей», «личную историю катастроф»…Газета «Нью-Йорк Таймс», открыв романом Зебальда «Аустерлиц» список из десяти лучших книг 2001 года, назвала его «первым великим романом XXI века».

В «Естественной истории разрушения» великий немецкий писатель В. Г. Зебальд исследует способность культуры противостоять исторической катастрофе. Герои эссе Зебальда – философ Жан Амери, выживший в концлагере, литератор Альфред Андерш, сумевший приспособиться к нацистскому режиму, писатель и художник Петер Вайс, посвятивший свою работу насилию и забвению, и вся немецкая литература, ставшая во время Второй мировой войны жертвой бомбардировок британской авиации не в меньшей степени, чем сами немецкие города и их жители.

В. Г. Зебальд (1944–2001) — немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Кольца Сатурна» вышел в 1998 году.

«Campo santo», посмертный сборник В.Г. Зебальда, объединяет все, что не вошло в другие книги писателя, – фрагменты прозы о Корсике, газетные заметки, тексты выступлений, ранние редакции знаменитых эссе. Их общие темы – устройство памяти и забвения, наши личные отношения с прошлым поверх «больших» исторических нарративов и способы сопротивления небытию, которые предоставляет человеку культура.

Это — роман. Роман-вхождение. Во времена, в признаки стремительно меняющейся эпохи, в головы, судьбы, в души героев. Главный герой романа — программист-хакер, который только что сбежал от американских спецслужб и оказался на родине, в России. И вместе с ним читатель начинает свое путешествие в глубину книги, с точки перелома в судьбе героя, перелома, совпадающего с началом тысячелетия. На этот раз обложка предложена издательством. В тексте бережно сохранены особенности авторской орфографии, пунктуации и инвективной лексики.

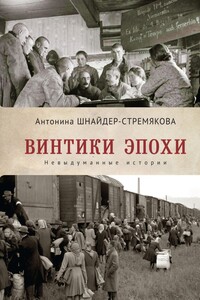

Повесть «Винтики эпохи» дала название всей многожанровой книге. Автор вместил в нее правду нескольких поколений (детей войны и их отцов), что росли, мужали, верили, любили, растили детей, трудились для блага семьи и страны, не предполагая, что в какой-то момент их великая и самая большая страна может исчезнуть с карты Земли.

«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел. В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.