Головокружения - [32]

Мне, насквозь промерзшему, невыспавшемуся, грубость инсбрукской официантки сквозь кожу проникла прямо внутрь, как нервно-паралитический газ. Буквы дрожали и плыли перед глазами, и меня неоднократно охватывало чувство, будто все во мне закостенело. Только когда автобус выехал из города, постепенно стало получше. Дождь изливался с неба потоками, так что видны были лишь контуры домов, стоящих недалеко от дороги, гор же не было видно вовсе. Иногда автобус останавливался, чтобы впустить внутрь очередную пожилую женщину – казалось, они под своими черными зонтами стоят вдоль дороги через определенные промежутки. Вскоре таких тирольских женщин в нашем автобусе собралось уже немало. Они разговаривали друг с другом на хорошо знакомом мне с детства диалекте, по-птичьи артикулируя звуки глубоко в горле, причем говорили исключительно о дожде, который никак не хочет заканчиваться и много где на склонах гор уже привел в движение почвы. О гниющем на полях сене, о пропадающем в земле картофеле, о черной смородине, которой третий год подряд, считай, что и нет, о бузине, зацветшей нынче только в начале августа и тут же залитой дождем, и о том, что вряд ли где вызреет хоть одно пригодное в пищу яблоко. По мере перечисления тяжких последствий совершенно, казалось уже, никудышной погоды, нехватки тепла и света, за окном постепенно, сначала едва заметно, потом все очевиднее, распогодилось. Стала видна река Инн, ее извилистые каменистые берега, а вскоре и красивые зеленые луга. Выглянуло солнце, все вокруг заблестело, и тирольские женщины одна за другой умолкли, созерцая теперь, словно чудо, мелькавшие за окном пейзажи. Я и сам ощущал нечто похожее. Окружающую природу будто заново покрыли слоем лака – мы как раз выезжали из долины Инна в направлении перевала Ферн, – леса в клубах испарений, голубой небосвод; даже мне, прибывшему с юга и промаявшемуся в тирольской мгле всего несколько часов, это явилось как откровение. Мой взгляд выхватил нескольких кур – хотя дождь прекратился совсем недавно, а эти крошечные белые создания находились, как мне показалось, на бесконечном для них расстоянии от дома, где обитали. По какой-то по-прежнему не изъяснимой для меня причине эта картина – стайка кур посреди огромного поля – меня растрогала. Вообще-то я весьма часто не понимаю, что именно порой трогает меня в живых существах или вещах. Постепенно мы забирались все выше. Ярко-рыжие лиственницы пылали на горных склонах, а где-то вдали выпал снег. Мы пересекли перевал. Длинные осыпи, вниз по склонам углублявшиеся в леса, поразили меня сходством с пальцами в волосах; и опять я удивился характерной обычно для киносъемок затуманенной медлительности ручьев, неизменно – по крайней мере, в моем восприятии – падающих со скальных круч. На изгибе дороги из окна поворачивающего автобуса мне удалось бросить взгляд вниз и разглядеть в глубине темно-бирюзовые поверхности озер Самарангер и Фернштайн, с детства – с тех самых пор, как мы впервые ездили в Тироль на старом «мерседесе» шофера Гёля, – казавшихся мне воплощением мыслимой красоты.

Около полудня – тирольские женщины давно уже сошли в Ройте, Вайсенбахе, Халлере, Таннхайме и Шаттвальде – автобус вместе со мной, единственным пассажиром, добрался до таможни в Оберйохе. Погода тем временем снова испортилась. Темный, местами до черноты, облачный покров накрыл всю Таннхаймскую долину, которая производила теперь удручающее впечатление: словно она совершенно непроницаема для света и позабыта богом. Нигде ни малейшего движения. На видимой части растворяющейся бесконечно далеко внизу дороги ни единого автомобиля. С одной стороны вверх взмывают горы, теряясь в тумане, с другой – тянутся влажные болотистые луга, а позади них над долиной Фильса конусом вздымается состоящий сплошь из одних только иссиня-черных сосен лес Пфронтнервальд. Дежурный таможенник жил, как он сказал мне, в Мария-Райне и пообещал завезти мою сумку в «Энгельвирт», когда после работы поедет к себе через В. Так что теперь, обменявшись с ним еще несколькими словами об ужасной погоде, я лишь с небольшим кожаным рюкзаком за плечами мог через заливные луга, граничащие с нейтральной полосой, спуститься вниз по ущелью Альпштайгтобель в Крумменбах, а оттуда – через Унтерйох, Пфайффермюле и Энге-Плетт – выйти к В. В ущелье царила тьма, для дневного времени совершенно невообразимая. Только слева, над не видимым с тропы руслом ручья, мерцал слабый свет. Огромные сосны, по семь, а то и восемь десятков лет от роду, снизу совершенно без веток, вздымались вверх по склонам. Даже те, что росли на самом дне ущелья, распускали темно-зеленые кроны гораздо выше уровня тропинки. Время от времени, стоило воздуху наверху прийти в движение, вниз струйками стекала дождевая вода. Местами, где было чуть светлее, росли одинокие, давно уже сбросившие листву буки, ветви и стволы которых почернели от постоянной влажности. В ущелье ни звука, кроме разве что плеска воды, бегущей по своему руслу, – не вскрикнет ни одна птица, полная тишина. Ощущение давления в груди нарастало, казалось, чем дальше я спускаюсь, тем темнее и холоднее становится вокруг. Дойдя до одного из немногих относительно открытых мест – оттуда, словно с церковной кафедры, можно было бросить взгляд не только вниз, на водопад и небольшое озерцо, но и высоко в небо, причем было совершенно невозможно определить, какая картина мрачнее, – я разглядел вверху сквозь уходившие словно в бесконечные выси кроны деревьев, что в свинцово-серой вышине началась метель, до ущелья, правда, пока не добравшаяся. Когда еще через полчаса ущелье закончилось и передо мной открылись луга Крумменбаха, я надолго застыл под последними деревьями леса, глядя из темноты на серо-белое кружение снега, в беззвучности которого полностью растворились последние блеклые краски заброшенных мокрых полей. Недалеко от леса стоит Крумменбахская часовня, настолько маленькая, что одновременно участвовать в богослужении или возносить молитвы в ней могут никак не более десятка прихожан. Некоторое время я провел в ее стенах. Снаружи за крошечным окошком носились снежинки, и скоро мне уже представлялось, будто я в челне, бороздящем морские просторы. Запах сырой штукатурки превратился в морской воздух, на лбу я уже ощущал дуновение встречного ветра, пол закачался у меня под ногами, и я целиком предался фантазии о морском путешествии прямо с затопленных гор. Но лучше всего там, в Крумменбахской часовне, – если, конечно, не считать волшебного превращения ее стен в корпус деревянного судна, – мне запомнились остановки Крестного пути, изображенные неумелой кистью, скорее всего, примерно в середине XVIII века и наполовину уже разъеденные плесенью. Но даже и на более или менее сохранившихся изображениях удавалось с уверенностью различить лишь немногое – лица, искаженные болью и яростью, вывернутые неловко конечности, руку, занесенную для удара. Выдержанные в темных тонах одежды сливались со смутно угадываемым задним планом. И то, что удавалось разглядеть, можно было принять за своего рода сражение между душами отдельных рук и лиц, свободно плывущих во мраке распада. Я никак не мог и до сих пор не могу вспомнить, бывал ли я в Крумменбахской часовне в детстве, вместе с дедом, который повсюду брал меня с собой. Часовен, подобных этой, в окрестностях В. немало, и отголоски когда-то виденного и перечувствованного в них по-прежнему живут во мне: оттуда идут и страх перед человеческой лютостью, и соседствующая с ним тоска по царящей внутри тишине, совершенно неповторимой. Когда снегопад утих, я продолжил путь – вдоль Крумменбаха добрался до Унтерйоха и там, «У оленя», куда зашел погреться и собраться с силами перед оставшимся, вдвое большим отрезком пути, я уничтожил порцию хлебного супа, сопроводив ее тирольским пивом из пол-литровой кружки. Видимо по контрасту с убогими росписями в Крумменбахской часовне, мне вновь пришел на ум Тьеполо и моя давняя фантазия, что, выехав осенью 1750 года вместе с сыновьями Лоренцо и Доменико из Венеции через перевал Бреннер, в Цирле он вдруг решил продолжать путь не так, как ему советовали – из Тироля через Зеефельд, – а отправиться дальше на запад и, через Тельфс, маршрутом обозов с солью, через перевалы Ферн и Гайхт, перебраться в долину Таннхайма, а уже оттуда через Оберйох и долину Иллера выйти на равнину. Я представлял себе, как мучимый подагрой Тьеполо, которому тогда было уже под шестьдесят, в зимнюю стужу лежит с забрызганным известкой и краской лицом на самом верху строительных лесов в полуметре от потолка лестничной клетки Вюрцбургской резиденции и, преодолевая боль в правом предплечье, уверенно наносит прозрачный лак на мокрую штукатурку, а над ним мало-помалу проступает огромное живописное чудо. Размышляя подобным образом и время от времени еще возвращаясь мыслями к крумменбахскому живописцу, в тот же год зимой, может статься, трудившемуся над своими четырнадцатью миниатюрными остановками, ничуть не менее усердно, чем Тьеполо над знаменитой потолочной росписью, я отправился дальше лугами ниже Зоргшрофена и Зоргальпе – было около трех часов дня – и вскоре, немного не доходя до Пфайффермюле, выбрался на дорогу. До В. оставалось около часа ходьбы. Последние лучи дневного света постепенно угасали, когда я добрался до Энге-Плетта. Слева от меня была река, справа – сочащаяся влагой скальная круча, в которой на рубеже ХХ века пробили дорогу. Выше меня впереди, а вскоре и позади – только недвижный и темный еловый лес. Последний участок пути в реальности оказался столь же немыслимо долгим, каким был в моих воспоминаниях. В апреле 1945 года здесь произошел один из последних боев Второй мировой войны; в нем, как сообщают таблички на железном кресте, достоявшем в В. до наших дней, пали за родину Алоис Тимет из Розенхайма, двадцати четырех лет от роду, Эрих Даймлер из Штуттгарта, сорока одного года, семнадцатилетний Рудольф Ляйтенсторфер, место рождения неизвестно, и Вернер Хемпель из Бёрнеке (год рождения неизвестен). В недолгие годы детства, проведенные в В., мне доводилось слышать разные рассказы об этом бое, и я нередко представлял себе его участников с потемневшими от копоти лицами, с карабинами на изготовку, как они, притаившись, сидят за деревьями или перепрыгивают над бездной со скалы на скалу, надолго зависая в воздухе, пока я не переведу дыхание или не открою глаза.

Роман В. Г. Зебальда (1944–2001) «Аустерлиц» литературная критика ставит в один ряд с прозой Набокова и Пруста, увидев в его главном герое черты «нового искателя утраченного времени»….Жак Аустерлиц, посвятивший свою жизнь изучению устройства крепостей, дворцов и замков, вдруг осознает, что ничего не знает о своей личной истории, кроме того, что в 1941 году его, пятилетнего мальчика, вывезли в Англию… И вот, спустя десятилетия, он мечется по Европе, сидит в архивах и библиотеках, по крупицам возводя внутри себя собственный «музей потерянных вещей», «личную историю катастроф»…Газета «Нью-Йорк Таймс», открыв романом Зебальда «Аустерлиц» список из десяти лучших книг 2001 года, назвала его «первым великим романом XXI века».

В «Естественной истории разрушения» великий немецкий писатель В. Г. Зебальд исследует способность культуры противостоять исторической катастрофе. Герои эссе Зебальда – философ Жан Амери, выживший в концлагере, литератор Альфред Андерш, сумевший приспособиться к нацистскому режиму, писатель и художник Петер Вайс, посвятивший свою работу насилию и забвению, и вся немецкая литература, ставшая во время Второй мировой войны жертвой бомбардировок британской авиации не в меньшей степени, чем сами немецкие города и их жители.

В. Г. Зебальд (1944–2001) — немецкий писатель, поэт и историк литературы, преподаватель Университета Восточной Англии, автор четырех романов и нескольких сборников эссе. Роман «Кольца Сатурна» вышел в 1998 году.

«Campo santo», посмертный сборник В.Г. Зебальда, объединяет все, что не вошло в другие книги писателя, – фрагменты прозы о Корсике, газетные заметки, тексты выступлений, ранние редакции знаменитых эссе. Их общие темы – устройство памяти и забвения, наши личные отношения с прошлым поверх «больших» исторических нарративов и способы сопротивления небытию, которые предоставляет человеку культура.

Это — роман. Роман-вхождение. Во времена, в признаки стремительно меняющейся эпохи, в головы, судьбы, в души героев. Главный герой романа — программист-хакер, который только что сбежал от американских спецслужб и оказался на родине, в России. И вместе с ним читатель начинает свое путешествие в глубину книги, с точки перелома в судьбе героя, перелома, совпадающего с началом тысячелетия. На этот раз обложка предложена издательством. В тексте бережно сохранены особенности авторской орфографии, пунктуации и инвективной лексики.

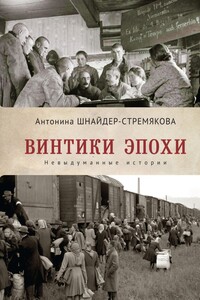

Повесть «Винтики эпохи» дала название всей многожанровой книге. Автор вместил в нее правду нескольких поколений (детей войны и их отцов), что росли, мужали, верили, любили, растили детей, трудились для блага семьи и страны, не предполагая, что в какой-то момент их великая и самая большая страна может исчезнуть с карты Земли.

«Антология самиздата» открывает перед читателями ту часть нашего прошлого, которая никогда не была достоянием официальной истории. Тем не менее, в среде неофициальной культуры, порождением которой был Самиздат, выкристаллизовались идеи, оказавшие колоссальное влияние на ход истории, прежде всего, советской и постсоветской. Молодому поколению почти не известно происхождение современных идеологий и современной политической системы России. «Антология самиздата» позволяет в значительной мере заполнить этот пробел. В «Антологии» собраны наиболее представительные произведения, ходившие в Самиздате в 50 — 80-е годы, повлиявшие на умонастроения советской интеллигенции.

"... У меня есть собака, а значит у меня есть кусочек души. И когда мне бывает грустно, а знаешь ли ты, что значит собака, когда тебе грустно? Так вот, когда мне бывает грустно я говорю ей :' Собака, а хочешь я буду твоей собакой?" ..." Много-много лет назад я где-то прочла этот перевод чьего то стихотворения и запомнила его на всю жизнь. Так вышло, что это стало девизом моей жизни...

1995-й, Гавайи. Отправившись с родителями кататься на яхте, семилетний Ноа Флорес падает за борт. Когда поверхность воды вспенивается от акульих плавников, все замирают от ужаса — малыш обречен. Но происходит чудо — одна из акул, осторожно держа Ноа в пасти, доставляет его к борту судна. Эта история становится семейной легендой. Семья Ноа, пострадавшая, как и многие жители островов, от краха сахарно-тростниковой промышленности, сочла странное происшествие знаком благосклонности гавайских богов. А позже, когда у мальчика проявились особые способности, родные окончательно в этом уверились.

Самобытный, ироничный и до слез смешной сборник рассказывает истории из жизни самой обычной героини наших дней. Робкая и смышленая Танюша, юная и наивная Танечка, взрослая, но все еще познающая действительность Татьяна и непосредственная, любопытная Таня попадают в комичные переделки. Они успешно выпутываются из неурядиц и казусов (иногда – с большим трудом), пробуют новое и совсем не боятся быть «ненормальными». Мир – такой непостоянный, и все в нем меняется стремительно, но Таня уверена в одном: быть смешной – не стыдно.