Геродот - [88]

Но гораздо больше было того, что их разделяло. Это прежде всего основные принципы, использовавшиеся в работе. Уже самый беглый их анализ показывает значительное различие, даже контраст между Гекатеем и Геродотом. Как ни парадоксально, к Гекатею в этом отношении оказывается ближе Фукидид, хронологически следовавший за Геродотом и отделенный от логографов большим временным промежутком.

Для иллюстрации просто поставим рядом суждения трех великих историков, касающиеся отношения к источникам, находившимся в их распоряжении.

Гекатей. Фр. 1 Jacoby: «Так говорит Гекатей Милетский: я пишу это так, как мне представляется истинным, ибо рассказы эллинов многоразличны и смешны, как мне кажется».

Геродот. История. VII. 152: «Мой долг передавать все, что рассказывают, но, конечно, верить всему я не обязан».

Фукидид. История. I. 22. 2: «Я не считал согласным со своей задачею записывать то, что узнавал от первого встречного, или то, что я мог предполагать, но записывал события, очевидцем которых был сам, и то, что слышал от других, после точных, насколько возможно, исследований относительно каждого факта, в отдельности взятого».

Как видим, подходы Гекатея и Фукидида схожи: тот же критицизм по отношению к источникам, то же стремление опереться прежде всего на собственный разум и свое понимание истины. Перед нами как бы два звена в одной цепи становления античной исторической науки. А вот Геродот из этой цепи явно выпадает. Его принцип — преподносить своей аудитории всю ту информацию, которая к нему поступила. Сказанное вовсе не обозначает легковерия галикарнасского историка, слепого некритичного следования его информаторам. Ведь эта его «установочная» фраза продолжается: «…верить всему я не обязан». Просто Геродот, в отличие от Гекатея (и Фукидида), признает право на существование не только собственной точки зрения, но и иных.

Итак, Геродот — в определенной степени «анахронизм», писатель, шедший наперекор преобладавшей в его эпоху тенденции. Это звучит категорично и даже парадоксально, но для подобной оценки действительно есть основания. Кстати, не это ли — в числе прочего — снискало историку дружбу Софокла, который тоже твердо противостоял волне новых интеллектуальных веяний?>{97}

Возьмем другой аспект — отношение к религии и мифам. Гекатей, как мы знаем, дает яркие примеры критики традиционных верований; Фукидида эти вещи вообще не интересуют, он практически игнорирует религиозную сторону бытия общества>{98}. А вот находящийся между ними Геродот, напротив, уделяет ей весьма значительное место. Всё мировоззрение «Отца истории» — и это не может пройти незамеченным для каждого, кто открывает его книгу, — буквально пронизано иррациональными, в особенности религиозными элементами и категориями. Разного рода оракулы, знамения, представления о воле богов, судьбе и т. п. для Геродота были настолько актуальны, что опять возникает вопрос: не представляет ли собой его творчество «шаг назад» по сравнению с логографами? Во всяком случае, совершенно несомненно, что в его произведении можно обнаружить целый ряд весьма архаичных идей.

Остановимся лишь на его отношении к мифологической традиции, чтобы продемонстрировать контраст с логографами. В отличие от последних (не исключено, даже в пику им) Геродот не позволяет себе изобретений в этой области. Во всяком случае, он старается сохранить в неприкосновенности «букву» мифа. Но именно «букву», а не «дух». Всё, что являлось в мифах по-настоящему чудесным, сверхъестественным, непостижимым с помощью рассудка, ему — опять же в отличие от логографов — было уже глубоко чуждо и чаще всего подлежало объяснению естественными причинами, правдоподобными с его точки зрения>{99}.

Это, кстати, порой вело к созданию квазиисторических фактов. Таков, в частности, рассказ о пребывании Елены Прекрасной в Египте (II. 113 и след.). Это отклонение от основного гомеровского варианта мифа о причинах Троянской войны было впервые подробно разработано сицилийским поэтом рубежа VII–VI веков до н. э. Стесихором в поэме «Палинодия» (Стесихор. Фр. 15–16 Page)>{100}. Новая версия возникла, скорее всего, по инициативе дельфийских или околодельфийских кругов, причем не без воздействия Спарты, стремившейся защитить свою знаменитую героиню от обвинений в безнравственности. Суть версии заключалась в том, что похищенная Парисом спартанская царица по воле Геры оказалась не в Трое, а в Египте, где и ждала десять лет своего супруга Менелая, в Трое же находился лишь ее призрак.

Из писателей классической эпохи этот сюжет разрабатывали драматург Еврипид (в трагедии «Елена») и, что для нас особенно важно, Геродот. При этом последний, стремясь наполнить его правдоподобием, удалил всё собственно мифологическое: призраков, богов и т. п. Так и оказалась сконструированной в древнегреческой историографии очередная «мнимая реальность», подкрепленная авторитетнейшим именем галикарнасского путешественника.

В труде Геродота, очень сложном и неоднородном по структуре, мирно соседствуют пассажи фольклорного характера и вполне рационалистические места>{101}. К последним как раз и относятся его толкования древних мифов. Историк пытается логически подходить к сложившемуся у эллинов религиозно-мифологическому комплексу — например, выделяет в нем элементы «чуждого» происхождения (египетские, пеласгические и др.), даже занимается специальными изысканиями на сей счет

В учебном пособии представлен материал по истории Древней Греции, изучаемой студентами исторических специальностей вузов в курсе «История Древнего мира».Цивилизационный подход к освещению развития древнегреческого мира позволяет по-новому рассказать о многих исторических феноменах, о различных сторонах жизни древнегреческого общества.Изложение материала и датировка событий опираются на новейшие научные разработки. В каждой главе приведены основные источниковедческие и историографические сведения, указана литература по теме.

Вклад древних греков в мировую и особенно европейскую историю колоссален. Античная греческая цивилизация – в полном смысле слова фундамент всей последующей жизни Европы. Без преувеличения можно сказать, что ни один другой народ не обогатил культурную сокровищницу человечества таким количеством шедевров и плодотворных идей. Успехи эллинов во всех областях культурного творчества были феноменальными, неповторимыми.Книга о древнегреческой культуре, о народе, создавшем эту культуру, об особенностях его мировосприятия, сознания, системы ценностей, о его «картине мира» – это книга о важном, основополагающем, фактически о наших корнях.

Сапфо — фигура, известная, наверное, всем. Она — первая не только в Древней Греции, но и во всей истории человечества женщина-поэтесса, автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в золотой фонд мировой литературы. О жизни Сапфо известно немного, но даже из этих скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее эпохе посвящена эта книга, в которой — в связи с судьбой героини — подробно говорится и о положении женщин в античном греческом мире в целом.знак информационной продукции 16+.

Имя древнегреческого ученого Пифагора известно каждому еще со школьной скамьи. Но доказательство знаменитой теоремы о квадрате гипотенузы и сумме квадратов катетов — лишь малое из того многого, что дал миру этот удивительный человек. Мыслитель и философ (между прочим, первым введший в оборот слова «философ» и «философия»), религиозный деятель, разработавший учение о «метемпсихозе» — переселении душ, мистик и пророк, которого ученики всерьез воспринимали как бога или полубога, он был одним из крупнейших деятелей греческой «интеллектуальной революции».

Монография представляет собой результат исследований в области древнегреческой историографии, проводившихся автором на протяжении ряда лет. Книга состоит из двух частей. В главах первой части анализируются общие особенности исторической памяти и исторического сознания в античной Греции. Освещаются следующие сюжеты: соотношение исследования и хроники в историографии, аспекты зарождения исторической мысли, место мифа в конструировании прошлого, циклистские и линейные представления об историческом процессе, взаимовлияние историописания и драматургии, локальные традиции историописания в античном греческом мире, элементы иррационального в произведениях классических греческих историков и др. Вторая часть посвящена различным проблемам творчества «отца истории» Геродота.

Огромную роль в общественной жизни древнегреческих государств играли политические элиты различного характера. Поэтому одной из наиболее серьезных проблем, встающих в связи с изучением античного греческого полиса и сложившегося в его рамках социума, является роль политических элит в нем. В книге освещается круг проблем, связанных с местом элит в полисе, их типологией, их механизмами власти и идеологическим обоснованием этой власти. Затронуты такие вопросы, как основные типы полисных элит, методы достижения и сохранения влияния, практиковавшиеся элитами, взаимоотношения элит и гражданского коллектива, их эволюция в связи с изменением общих исторических условий.

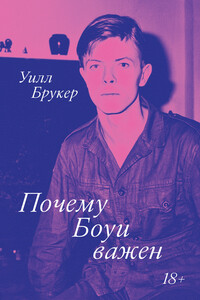

Дэвид Джонс навсегда останется в истории поп-культуры как самый переменчивый ее герой. Дэвид Боуи, Зигги Стардаст, Аладдин Сэйн, Изможденный Белый Герцог – лишь несколько из его имен и обличий. Но кем он был на самом деле? Какая логика стоит за чередой образов и альбомов? Какие подсказки к его судьбе скрывают улицы родного Бромли, английский кинематограф и тексты Михаила Бахтина и Жиля Делёза? Британский профессор культурологии (и преданный поклонник) Уилл Брукер изучил творчество артиста и провел необычный эксперимент: за один год он «прожил» карьеру Дэвида Боуи, подражая ему вплоть до мелочей, чтобы лучше понять мотивации и характер вечного хамелеона.

Книга посвящена замечательному ученому и человеку Юрию Марковичу Васильеву (1928–2017). В книге собраны воспоминания учеников, друзей и родных.В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Книга представляет собой галерею портретов русских либеральных мыслителей и политиков XVIII–XIX столетий, созданную усилиями ведущих исследователей российской политической мысли. Среди героев книги присутствуют люди разных профессий, культурных и политических пристрастий, иногда остро полемизировавшие друг с другом. Однако предмет их спора состоял в том, чтобы наметить наиболее органичные для России пути достижения единой либеральной цели – обретения «русской свободы», понимаемой в первую очередь как позитивная, творческая свобода личности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.