Фихте - [9]

Таким образом, ориентация Фихте на исторический прогресс неоднократно помогала ему в решающие моменты в определенной мере преодолевать субъективно-идеалистические спекуляции и возвращаться на реальную почву.

Перед философией Фихте отчетливо ставился один вопрос: как, собственно, возможно историческое развитие, как возможна смена одной исторически возникшей формы общества другой и как можно философски объяснить эту смену? Очевидно, тут резко противостоят друг другу два явления, примирение которых кажется невозможным: с одной стороны, объективные, независимые от человеческого сознания и воли законы исторического процесса и, с другой — пронизывающая этот процесс человеческая активность и деятельность. Иными словами, объяснение противоположности между необходимостью (объективные законы исторического процесса) и свободой (человеческая активность, деятельность) стало для Фихте главной проблемой всех его философских занятий.

Эту проблему попытался теоретически решить уже Кант. В сущности кантовские размышления так называемого критического периода начались с попытки решить проблему необходимости и свободы, с попытки преодолеть противоположность между повсюду господствующими (механическими) законами природы и человеческой свободой.

В письме к Гарве (1798) Кант весьма определенно высказался по этому вопросу. Гарве предполагал, будто Кант исходил из типичных метафизических проблем, таких, как бытие бога, бессмертие и т. д., и что Кант в ходе попытки решения этих проблем пришел к своему учению (см. 48). Кант в ответ на это возразил: «Не исследование о существовании бога, о бессмертии и т. д. было исходным пунктом, откуда я начал, а антиномии ч[истого] р[азума]: „Мир имеет начало— он не имеет начала и т. д.“ до четвертой: „В человеке есть свобода — против: нет свободы, а все есть естественная необходимость“, — это было то, что разбудило меня из догматической дремоты и толкнуло на критику самого чистого разума, чтобы ликвидировать скандал видимого противоречия разума с самим собой» (56, стр. 257–258).

Эта проблема была поставлена Кантом в таком объеме и с такой резкостью потому, что стала существенной проблемой дальнейшего развития того класса, интересы которого выражал Кант, — класса буржуазии. Чем настойчивее данная проблема выдвигалась историческим развитием, тем скорее она должна была быть воспринята философией.

Подобным образом эта проблема предстала и перед Фихте. Причем именно в этом состоит решающий момент для объяснения как перехода от Канта к Фихте, так и развития философии самого Фихте.

Фихте относительно рано постиг основную слабость кантовской философии. Последняя опиралась на механистическое естествознание и оттуда черпала свои методологические средства. Признание строжайшей естественной необходимости составляет для Канта неизменную предпосылку всякой науки. Но тогда возникает вопрос: как же возможна свобода, не противоречащая строгой естественной необходимости? Или иначе, если говорить о проблеме общества и личности, как согласовать необходимость и свободу в отношении человека и всего человечества? Кант решает эту проблему, конструируя две сферы бытия и подчиняя человека в качестве эмпирического существа строгой необходимости, но зато в качестве умопостигающего существа позволяет ему приобщаться к свободе.

Именно попытка Канта теоретически обосновать свободу воли вызвала восторг Фихте, ибо он надеялся сделать из кантовского учения о свободе социальные выводы. «Мне кажется очень убедительным, — пишет он, — что из положения о необходимости всех человеческих действий проистекают очень вредные следствия для общества, ибо огромная порча нравов так называемых лучших сословий возникает большей частью из этого источника». И, подводя итоги, Фихте заявляет: «Поскольку я не смог изменить то, что вне меня, постольку я решил изменить то, что во мне» (27, стр. 142). Тем самым Фихте, конечно, вступил на ложный путь. Он хотел изменить общественные отношения своего времени, изменив лишь сознание людей. Этой цели Фихте служил в качестве преподавателя университета, писателя и оратора. Ограниченный «немецкими обстоятельствами», нашедшими отражение в его философии, Фихте не понимал, что решительное изменение сознания возможно достигнуть лишь путем практической политической деятельности. Отсутствие в Германии реальных общественных сил, способных осуществить изменение феодально-абсолютистских общественных отношений путем революционных действий, сказалось на Фихте в том, что он приписал сознанию такое значение, которое приводило его к отрицанию объективной реальности вообще.

Находясь во власти идеалистических заблуждений, он полагал, будто не революционные народные массы изменят данные отношения, а его философия. В одном из писем 1795 г. он утверждает, что если французская нация с помощью революции освободила человека от внешних оков, то его философия освобождает человека от «оков вещи в себе» (см. 27, стр. 449), т. е. что человек отныне больше не подчинен никаким общественным необходимостям. Человеку лишь остается признать философию Фихте и положить ее в сторону своих действий. Если он подчинится наукоучению, тогда общественные и социальные отношения как бы сами по себе изменятся и разумное государство станет действительностью. В сущности Фихте подменяет объективные исторические законы мышлением абстрактного индивидуума.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.

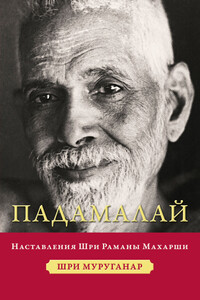

Книга содержит собрание устных наставлений Раманы Махарши (1879–1950) – наиболее почитаемого просветленного Учителя адвайты XX века, – а также поясняющие материалы, взятые из разных источников. Наряду с «Гуру вачака коваи» это собрание устных наставлений – наиболее глубокое и широкое изложение учения Раманы Махарши, записанное его учеником Муруганаром.Сам Муруганар публично признан Раманой Махарши как «упрочившийся в состоянии внутреннего Блаженства», поэтому его изложение без искажений передает суть и все тонкости наставлений великого Учителя.

Автор книги профессор Георг Менде – один из видных философов Германской Демократической Республики. «Путь Карла Маркса от революционного демократа к коммунисту» – исследование первого периода идейного развития К. Маркса (1837 – 1844 гг.).Г. Менде в своем небольшом, но ценном труде широко анализирует многие документы, раскрывающие становление К. Маркса как коммуниста, теоретика и вождя революционно-освободительного движения пролетариата.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Опубликовано в монографии: «Фонарь Диогена. Проект синергийной антропологии в современном гуманитарном контексте». М.: Прогресс-Традиция, 2011. С. 522–572.Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Приведены отрывки из работ философов и историков науки XX века, в которых отражены основные проблемы методологии и истории науки. Предназначено для аспирантов, соискателей и магистров, изучающих историю, философию и методологию науки.

В книге рассматриваются жизненный путь и сочинения выдающегося английского материалиста XVII в. Томаса Гоббса.Автор знакомит с философской системой Гоббса и его социально-политическими взглядами, отмечает большой вклад мыслителя в критику религиозно-идеалистического мировоззрения.В приложении впервые на русском языке даются извлечения из произведения Гоббса «Бегемот».

Книга посвящена одному из крупнейших мыслителей второй половины XVIII — начала XIX века. Особое внимание в ней уделяется творческой биографии мыслителя. Философское и естественнонаучное мировоззрение Гёте представлено на фоне духовного развития Европы Нового времени.Для широкого круга читателей.

Н. Милеску Спафарий (1635–1708) — дипломат, мыслитель, ученый, крупнейший представитель молдавской и русской культуры второй половины XVII — начала XVIII в. Его трудами было положено начало развитию в Молдавии философии как самостоятельной науки.В книге рассматривается жизненный и творческий путь мыслителя, его философские взгляды, а также его дипломатическая деятельность.

Книга посвящена жизни и творчеству великого арабского мыслителя XIV - начала XV в. Ибн-Хальдуна, предпринявшего попытку объяснить развитие общества материальными условиями жизни людей. В ней рассматриваются и общефилософские, экономические и социально-политические взгляды философа. Особое внимание уделено его концепции государства. Книга предназначается всем интересующимся историей философии и социально-политической мысли.