Эпоха Михаила Федоровича Романова - [27]

Только в конце января пришли под Смоленск со своими полками князь Семен Прозоровский и его новый товарищ князь Белосельский из крепости Белой и Богдан Нагово из Серпейска. Им Шеин назначил места к западу от Смоленска, там, где были королевские таборы во время осады 1610 года; к ним присоединен и отряд яицких казаков, прибывших с атаманом Лупандиным. Стан Прозоровского оказался почти столько же отдаленным от города, как и стан Шеина. Соревнуя главнокомандующему, Прозоровский со всех сторон окопался высокими валами; не довольствуясь тем, воспользовался соседним болотом: воду, стекавшую из него в Днепр, запрудил и наполнил ею свои рвы. С правым берегом он сообщался также двумя мостами, прикрытыми на том берегу укреплениями. Из Москвы около этого времени пришел солдатский полк Матисона; пришли и еще некоторые полки. Наконец, к 10 февраля, т. е. через два месяца по своем прибытии под Смоленск, Шеин доносил, что «город Смоленск совсем осажден, туры поставлены, да и острожки поставлены, из города выйти и в город пройти немочно».

Обложение города устроилось в следующем порядке.

На западной стороне его, у самого Днепра — острожек Прозоровского; к нему примыкали шанцы полковника Вялима Кита. По юго-восточной стороне шел длинный ряд укреплений, занятых немецко-русской пехотой; в центре их стоял Лесли с своими двумя солдатскими полками; на левом его фланге полк Товия Унзина и Сандерсон с англичанами; на правом — полки Валентина Росформа и Фукса. Еще далее, на восточной стороне города, расположился полковник Фандам. За ним в берег Днепра упирались ретраншаменты полковника Якова Карла, отделенные от крепости оврагом и двумя прудами. Между окопами Прозоровского и Сандерсона устроено было несколько шанцев, т. е. небольших, отчасти земляных, отчасти деревянных, укреплений; англичане ближайший к себе шанец сначала устроили из снега, а впоследствии сделали его из дерна. Лагерь Шеина остался вне линии обложения и представлял собою как бы главный резерв. В слишком открытых местах он потом связан был с этой линией рогатками и засеками или сваленными деревьями. Но правый берег Днепра долгое время был почти упущен из виду: там учреждена только незначительная, сменявшаяся по очереди, стража, которая стояла на Покровской горе, т. е. на самом возвышенном пункте этого берега. Против этой горы на Д непре находился постоянный и укрепленный мост, который соединял город с правым берегом и оставался в руках осажденных. Близорукий Шеин даже не позаботился уничтожить этот мост. О его близорукости свидетельствовало и расположение главных батарей, назначенных для разрушения стен и башен. Казалось бы, Шеин должен был хорошо знать слабые стороны крепости; а между тем он расположил пехоту Лесли и соседних полковников, с артиллерией, против именно той городской стены, позади которой находился старый земляной вал, оставшийся от прежних укреплений: следовательно, в случае пролома в стене, осаждавшие должны были встретить другое препятствие, в виде старого вала, усиленного новыми укреплениями.

Защитники Смоленска, Соколинский и Воеводский, частыми вылазками тревожили осаждавшую рать и мешали ходу осадных работ; вообще с самого начала они обнаружили систему активной обороны. А Шеин, наоборот, повел пассивную осаду. Имея у себя уже до 40 000 войска и обложив город со всех сторон, он все еще не предпринимал против него никаких решительных действий. Для того у него был важный предлог: он ждал большого наряду, т. е. тяжелых орудий, которых потребовал из Москвы и которые с великими усилиями везлись теперь под Смоленск. А пока от шанцев Лесли занялись ведением подкопов под городские стены.

Не предпринимал Шеин никаких энергических действий и против Гонсевского, с которым около начала февраля успел соединиться польный литовский гетман Христоф Радивил. Они подвинулись ближе к Смоленску и остановились в 40 верстах от него в селе Красном, где поставили острог, окопали его рвом и укрепились на случай нападения, которого со страхом ожидали со стороны москвитян. В их соединенных отрядах едва ли насчитывалось более 5–6 тысяч человек. Да и согласия между ними было немного. Гонсевский прежде писал к новоизбранному королю Владиславу, что готов хотя с 300 человек пройти в Смоленск. Теперь гетман давал ему 1000 для подкрепления гарнизона и 3000 для конвоирования этого отряда. Но строптивый смоленский воевода один без гетмана не хотел идти; за что тот его бранил и даже собирался бить. Все эти обстоятельства были известны Шеину отчасти от перебежчиков, а отчасти от тех людей, которые тайком посылались из Красного в Смоленск и были перехватываемы русскою стражею. Только 6 февраля московские воеводы, именно Прозоровский и Нагово, собрались послать под Красное около 500 человек конницы для добывания языков! Этот разведочный отряд встретился с неприятельским отрядом за 15 верст от Красного и после незначительной стычки воротился, приведя с собой пленного иноземца; от последнего узнали только, что неприятельские начальники пока намерены ночью провести в город небольшое подкрепление, а сами останутся в Красном до прихода большого войска из Литвы. Посланцы же из Красного в Смоленск, перехваченные москвитянами, говорили, что «если бы государевы люди ныне над Радивилом и Гонсевским промыслы учинили, то сидельцы смоленские город Смоленск сдали бы государю». Далее русские перебежчики из Смоленска доносили, что в городе хлеб еще есть, но конского корму уже нет, лошади подохли, осталось только с полтораста, которых кормят печеным хлебом; дров тоже нет, жгут крыши и лишние избы; люди мрут от воды, потому что вода в колодцах нездорова. Все ворота засыпаны, за исключением Малаховых, а также Водяных, которые выходят на Днепр. Многие люди говорят там о сдаче; но Соколинский бодрствует, держит город запертым, ключи имеет при себе, и никого не выпускает, боясь измены; а уличенных в намерении бежать вешает. Но никакие благоприятные вести не могли поколебать бездеятельности Шеина. Вопреки данной ему инструкции, он не шел на скоплявшихся в Красном неприятелей, а все продолжал готовиться к правильной осаде Смоленска.

Для фундаментального исторического труда по древней истории славян выдающегося русского ученого Дмитрия Ивановича Иловайского (1832-1920) характерен огромный охват материала, большое число использованных первоисточников, скрупулезное исследование различных вопросов происхождения и развития славянского этноса. Характерной особенностью этой книги является развернутая и обоснованная критика норманнской теории.

Книга охватывает огромный период русской истории (5 веков) от образования в XI веке Древнерусского государства со столицей в Киеве до его распада на самостоятельные княжества в XII–XIII веках. Глобальные события этого периода: крещение Руси, монголо-татарское иго, начало отечественного летописания, возникновение сословий, создание Русской правды, торговля, основание монастырей, международные отношения и войны — вот лишь небольшая часть тем, затронутых автором для раскрытия понятия «становление Руси».

Утрата законной власти, «голодные бунты», нашествие разного рода самозванцев, открытая интервенция Польши и Швеции… Патриотическая деятельность Земского собора, самоотверженный подвиг патриарха Гермогена, Минина и Пожарского… Все это — начало XVII века в государстве российском. Лишь избрание «всей землей» на престол представителя новой династии Михаила Федоровича Романова положило конец Московскому разоренью. Народ сплотился именем монарха. Пробудившееся национальное достоинство и вера в свое великое предназначение спасли Россию. Смута в итоге не изменила державного хода российской истории, а лишь временно нарушила его, но она стоила великих жертв, а еще — послужила и служит трагическим назидательным уроком всем поколениям русских людей. В издании частично сохранены орфография и пунктуация автора.

Научная концепция известного русского историка и публициста XIX века Дмитрия Ивановича Иловайского (1832–1920) — российская государственность. Главный персонаж для автора — Иван III (Великий), великий московский князь, который свел воедино центральные и северные российские области, сверг татарское иго, назвался государем Всея Руси и провозгласил себя и свое государство наследником православной Византии (III Рим) — ввел известный герб с византийским коронованным двуглавым орлом и Георгием Победоносцем. Глубокая научная эрудиция историка и хороший литературный слог делают эту книгу интересной и полезной для всех любителей истории нашей Родины.

Дмитрий Иванович Иловайский (11/23.02.1832–15.02.1920) — один из самых известных русских историков, талантливый публицист и педагог, общественный деятель, активный участник право-монархического движения, твёрдо стоявший на позиции «Православие-Самодержавие-Народность», критик норманнской государственной теории, автор многочисленных учебных пособий и книг по истории России для детей и юношества. Обширная «История России» (в 5-ти томах) написана и опубликована Иловайским с 1876 г. по 1905 г. В ней он, следуя исторической концепции Н. М. Карамзина, дает общий обзор истории России с древнейших времен до царствования Алексея Михайловича Романова.

Дмитрий Иванович Иловайский (11/23.02.1832–15.02.1920) — один из самых известных русских историков, талантливый публицист и педагог, общественный деятель, активный участник право-монархического движения, твёрдо стоявший на позиции «Православие-Самодержавие-Народность», критик норманнской государственной теории, автор многочисленных учебных пособий и книг по истории России для детей и юношества. Обширная "История России" (в 5-ти томах) написана и опубликована Иловайским с 1876 г. по 1905 г. В ней он, следуя исторической концепции Н.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

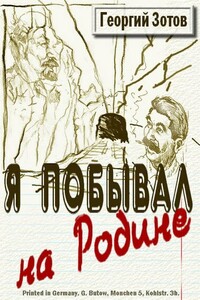

Второе издание. Воспоминания непосредственного свидетеля и участника описываемых событий.Г. Зотов родился в 1926 году в семье русских эмигрантов в Венгрии. В 1929 году семья переехала во Францию. Далее судьба автора сложилась как складывались непростые судьбы эмигрантов в период предвоенный, второй мировой войны и после неё. Будучи воспитанным в непримиримом антикоммунистическом духе. Г. Зотов воевал на стороне немцев против коммунистической России, к концу войны оказался 8 Германии, скрывался там под вымышленной фамилией после разгрома немцев, женился на девушке из СССР, вывезенной немцами на работу в Германии и, в конце концов, оказался репатриированным в Россию, которой он не знал и в любви к которой воспитывался всю жизнь.В предлагаемой книге автор искренне и непредвзято рассказывает о своих злоключениях в СССР, которые кончились его спасением, но потерей жены и ребёнка.

Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина.Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль.Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

«Императоры. Психологические портреты» — один из самых известных историко-психологических очерков Георгия Ивановича Чулкова (1879–1939), литератора, критика, издателя и публициста эпохи Серебряного века. Писатель подвергает тщательному, всестороннему анализу личности российских императоров из династии Романовых. В фокусе его внимания — пять государей конца XIX — начала XX столетия. Это Павел І, Александр І, Николай І, Александр ІІ и Александр ІІІ. Через призму императорских образов читатель видит противоречивую судьбу России — от реформ к реакции, от диктатур к революционным преобразованиям, от света к тьме и обратно.

«Иван Грозный» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). Смутные времена, пришедшиеся на эпоху Ивана Грозного, делают практически невозможным детальное исследование того периода, однако по имеющимся у историков сведениям можно предположить, что фигура Грозного является одной из самых неоднозначных среди всех русских царей. По свидетельству очевидцев, он был благосклонен к любимцам и нетерпим к врагам, а война составляла один из главных интересов его жизни…

«Памятники исторической литературы» – новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого. В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей. Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории. Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок.«Энума элиш» – легендарный вавилоно-аккадский эпос, повествующий о сотворении мира.

В «Записках о Московии» перед читателем предстает Россия времен Ивана Грозного. Работа необычна тем, что ее писал… царский опричник. В исторической традиции принято считать опричников слепым орудием царя-тирана. Авантюрист Генрих фон Штаден (1542 — после 1579) разрушает эти стереотипы.