Единый учебник истории России с древних времен до 1917 года - [6]

К числу соседей и сожителей русских славян принадлежали варяги. Они жили «за морем» и приходили к славянам «из‑за моря». Именем «варягов» («варангов», «вэрингов») не только славяне, но и другие народы (греки, арабы, скандинавы) называли норманнов, выходивших из Скандинавии в другие страны. Такие выходцы стали появляться с IX века среди славянских племен, на Волхове и Днепре, на Черном море и в Греции, в виде военных или торговых дружин. Они торговали, или нанимались на русскую и византийскую военную службу, или же просто искали добычи и грабили, где могли. В ту эпоху вообще было очень велико выселение норманнов из Скандинавских стран в среднюю и даже южную Европу: они нападали на Англию, Францию, Испанию, даже Италию. Среди же русских славян с середины IX столетия варягов было так много и к ним славяне так привыкли, что варягов можно назвать прямыми сожителями русских славян. Они вместе торговали с греками и арабами, вместе воевали против общих врагов, иногда ссорились и враждовали, причем то варяги подчиняли себе славян, то славяне прогоняли варягов «за море», на их родину. При тесном общении славян с варягами можно было бы ожидать влияния варягов на славянский быт. Но такого влияния не заметно, потому что в культурном отношении варяги не были выше славянского населения той эпохи.

§ 4. Характер страны, заселенной русскими славянами. Страна, занятая русскими славянами, не имела высоких гор, а представляла собою холмистую низменность с очень развитою сетью рек. Отсутствие гор дозволяло славянам свободно и легко распространять свои поселения; а реки, отличавшиеся обилием воды и разнообразием направления, чрезвычайно облегчали передвижение и служили отличными путями сообщений. Славянское расселение и направлялось обыкновенно по рекам, причем племена и отдельные ветви племен рассаживались по речным системам, так что нам их легче всего приурочивать именно к рекам (например, северян – к Десне, радимичей к Сожу, древлян к Припяти, полочан к Полоте и т. д.). Когда славяне овладели истоками Днепра, Волги и Зап. Двины на Алаунской возвышенности и перешли к оз. Ильменю и р. Волхову, в их руках оказались чрезвычайно важные пути сообщения, ведшие от Балтийского моря к Черному и Каспийскому[3].

По этим путям славяне научились ездить торговать на иностранные рынки: к грекам, болгарам, хазарам. По этим путям и иностранные купцы ездили в русские города. Чем более осваивались славяне со своими речными путями, тем быстрее шло их расселение, тем дальше заходили их колонии в земле финнов (Ростов, Муром) и в земле хазар (Тмутаракань на Азовском море). Таким образом, развитая система рек в стране объясняет нам быстрое и широкое расселение русских племен на занятой ими равнине и раннее возникновение у них иноземной торговли.

Вся площадь Европейской России разделяется на две различные по растительности полосы: северную – лесную и южную – степную. Границу между ними приблизительно может указать линия, проведенная по карте от Киева на устье р. Камы. На юг от этой линии идет сначала луговая степь с богатою травою и частыми перелесками на тучном черноземе; затем ближе к южным морям начинается настоящая степь, то есть безлесное пространство с редкою травою, местами бесплодное и вовсе обнаженное. При своем расселении в системе Днепра славяне заметно избегали степей и стремились в лесную полосу. Во-первых, степь представляла отличные условия для жизни кочевых племен и в ней всегда бродили кочевники, опасные для оседлых поселений. Во-вторых, в хозяйственном отношении степь давала славянину меньше, чем лес. Открытые пастбища и пашни в степях были небезопасны и всегда могли стать предметом нападения врага; в лесах безопаснее можно было и скот пасти, и пахать землю, расчистив под пашню огнем лесные поросли. Сверх того, в лесу можно было заниматься охотою и водить пчел, в лесных реках и озерах можно было ловить рыбу. Лес давал материал для построек, топлива и разных хозяйственных поделок; из лесов добывалась растительная и мясная пища; в лесу доставали мед, воск и ценные меха – предметы, которыми торговали наши предки. Стало быть, лес укрывал славян от кочевников, кормил их и снабжал товарами их рынки. Понятны поэтому боязнь славян перед степью и тяготение их к лесам. Славянские поселения мало выходили в луговую степь и совсем не доходили до открытых приморских степей.

Таким образом, характер страны, занятой русскими славянами, объясняет нам, почему расселение славян совершилось здесь скоро и легко на огромных пространствах и почему славяне отдалились от южных морей в лесную полосу среднего и верхнего Поднепровья.

В такой обстановке древнерусской жизни были и хорошие, и дурные стороны. Страна не ставила препятствий к широкому расселению, и наши предки очень быстро заняли обширные области и беспрерывно продолжали свое колонизационное движение на север и северо-восток. В течение всего хода русской истории мы видим деятельную колонизацию сначала Европейской, затем Азиатской России русскими славянами. Удобства речных путей служили к тому, что между далеко разошедшимися племенами поддерживались деятельные сношения и не порывалась родственная связь. Этим было облегчено образование среди славян единого государства и единой церкви и постепенно было подготовлено внутреннее сплочение всех племен в единый русский народ. Служа торговыми дорогами, реки способствовали развитию торговли в стране и обогащению городского населения. Таким образом, успехи государственности и общественности в древней Руси стояли в зависимости от географических условий.

«Иван Грозный» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). Смутные времена, пришедшиеся на эпоху Ивана Грозного, делают практически невозможным детальное исследование того периода, однако по имеющимся у историков сведениям можно предположить, что фигура Грозного является одной из самых неоднозначных среди всех русских царей. По свидетельству очевидцев, он был благосклонен к любимцам и нетерпим к врагам, а война составляла один из главных интересов его жизни…

Творческое наследие русского историка Сергея Федоровича Платонова включает в себя фундаментальные работы по истории России, выдержавшие не одно переиздание. По его лекциям, учебникам и монографиям учились тысячи людей. В числе лучших и наиболее авторитетных профессоров Петербурга Платонов был приглашен преподавателем к членам императорской фамилии. В январе 1930 г. историк был арестован по обвинению «в активной антисоветской деятельности и участии в контрреволюционной монархической организации». Его выслали в Самару, где спустя три года ученый скончался.

«Борис Годунов» — заметки выдающегося русского историка Сергея Федоровича Платонова (1860–1933). История восхождения Бориса Годунова на трон всегда изобиловала домыслами, однако автор данного исследования полагает, что Годунов был едва ли не единственным правителем, ставшим во главе Русского государства не по праву наследования, а вследствие личных талантов, что не могло не отразиться на общественной жизни России. Платонов также полагает, что о личности Годунова нельзя высказываться в единственно негативном ключе, так как последний представляется историку отменным дипломатом и политиком.

В книгу вошли работы двух выдающихся отечественных историков Роберта Виппера и Сергея Платонова. Вышедшие одна за другой вскоре после Октябрьской революции, они еще свободны от навязанных извне идеологических ограничений — в отличие последующих редакций публикуемой здесь работы Виппера, в которых его оппоненты усмотрели (возможно, не совсем справедливо) апологию сталинизма. В отношении незаурядной личности Ивана Грозного Виппер и Платонов в чем-то согласны, в чем-то расходятся, они останавливаются на разных сторонах его деятельности, находят свои объяснения его поступкам, по-своему расставляют акценты, но тем объемнее становится портрет царя, правление которого составляет важнейший период русской истории. Роберт Виппер (1859–1954) — профессор Московского университета (1916), профессор Латвийского университета (1924), академик АН СССР (1943). Сергей Платонов (1860–1933) — профессор Санкт-Петербургского университета (1912), академик Российской АН (1920).

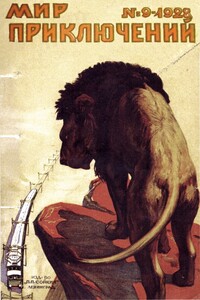

«Мир приключений» (журнал) — российский и советский иллюстрированный журнал (сборник) повестей и рассказов, который выпускал в 1910–1918 и 1922–1930 издатель П. П. Сойкин (первоначально — как приложение к журналу «Природа и люди»).Орфография оригинала максимально сохранена, за исключением явных опечаток.При установке сквозной нумерации сдвоенные выпуски определялись как один журнал.

русский историк, академик АН СССР (1920-31; член-корреспондент 1909). Окончил Петербургский университет в 1882, с 1899 профессор этого университета. П. был председателем Археографической комиссии (1918-29), директором Пушкинского дома (Института русской литературы) АН СССР (1925-29) и Библиотеки АН СССР (1925-28).

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.