Душеприказчики - [8]

Пастор не мог оправиться от потрясения. А нотариус все сидел и читал свой роман, будто у него других дел не было. Разгневанный пастор промчался мимо. Терпеть он не мог этого флегматика, эту мумию. Он опустился в кресло и стиснул руки, так что суставы хрустнули.

«Кто из них были главные мошенники…» — раздавалось у него в ушах, словно голос из самого ада. Но ведь это никак, ну, никак не вяжется с тем, что он намеревался сказать в надгробном слове о последних минутах профессора. У пастора Линде чуть ли волосы не встали дыбом, мурашки забегали по спине. Первый пункт надгробного слова испорчен! Хорошо еще, что наверху никого, кроме него, не было. Можно еще как-нибудь исправить… с божьей помощью… с горячей молитвой…

Пастор вытер со лба пот и встал. Встал и снова сел… Он места себе не находил. А что, если профессор умрет сейчас, сию минуту, и завещание останется неподписанным?.. Грех и ужас… Ужас! Мысли шли вразброд. Вызвать сюда председателя общины?.. Кого-нибудь с факультета?.. Разве полиция не обязана вмешаться в это дело?

Но вот по лестнице, тяжело отдуваясь, спустился доктор Скара, насупившийся, сердитый. Даже недокуренную сигару не взял со стола. Куда-то отправил Еву, и та уже бежала по мосткам через двор. Пастор Линде два раза подходил к отворенной двери, но слова застревали у него в горле. Только в третий раз он кое-как выдавил вопрос, с которым каждое утро автоматически обращался к госпоже профессорше:

— Ну, как себя чувствует больной?

— Теперь он на полчаса получит облегчение.

Пастор переминался с ноги на ногу.

— Он ничего не просил?

— Что?

— Ничего. Я только так… может быть… Будем надеяться, что с божьей помощью…

Доктор сердито засопел.

— Долго это продолжаться не может. Или сегодня ночью, или завтра утром — конец. Жену он терпеть не может, прислугу тоже. Никого. Так нельзя. Я послал за сестрой.

У пастора Линде отлегло от сердца. Возле больного будет дежурить сестра. Это уже лучше. Поговорить с ней… пообещать малую толику за помощь в богоугодном деле…

Когда доктор опять поднялся к больному, пастор пошел было за ним следом, но так и остался перед дверью.

Профессор Грюн лежал ничком поперек кровати. Можно было подумать, что он собирается слезть с нее или уже слез и упал. Маленький, ссохшийся — просто скелет, обтянутый темной кожей.

Пастор вздрогнул от недоброго предчувствия. Он стоял с полуоткрытым ртом и тяжело дышал.

— Ну? Что случилось?

Доктор Скара уже положил профессора на спину, послушал пульс, прижал ухо к груди, приподнял пальцами веки и поглядел в глаза. Потом быстро обернулся и начал что-то искать.

Пастора Линде трясло как в лихорадке.

— Ну, ну?

Доктор нагнулся и поднял с пола маленький темный флакончик. Оттуда капнула последняя капля, и приторный запах распространился по всей комнате.

Побледневший доктор долго рассматривал флакончик, потом обернулся к профессору и, покачав головой, укоризненно сказал:

— Вот этого, друг мой, не следовало делать. Большие ты мне доставил неприятности…

Ни о чем больше пастор не расспрашивал. Да он уже ничего и не слышал. Как во сне, как в тумане, мелькнули перед его глазами Ева, госпожа профессорша и еще какая-то женщина в белой косынке…

Пастор, пошатываясь, спустился по лестнице, будто его только что хватили по голове обухом. Внизу все двери были настежь. Где-то надрывался телефонный звонок. Послышался голос профессорши. Правда, этот голос вдруг помолодел лет на двадцать, и все же он принадлежал самой госпоже профессорше.

Пастор остановился и прислушался, но ничего не понимал.

— …Да, да!.. Я! Я звонила!.. Да, это я и хотела сообщить… Нет, нет! Совсем ничего. Все, как было… Но я же тебе говорю: все, как было… Что? Ах, этот! Все еще торчит — верно, надеется дождаться… Да, да! Ну, вот видишь! Да! А ты еще ушел такой сердитый. Ну, ничего, ничего, это я так… Да, я как раз об этом и хотела сказать. Но только выходи сейчас же! Мне сейчас нужна трезвая мужская голова… Что? Мадемуазель Рудзит?.. Хорошо, и она тоже поможет. Да, вот еще что. Посмотри, нет ли у тебя в магазине хорошего черного крепа… Да? Ну, и хорошо. Захвати его с собой. Что? Ах, да! Я думаю, аршина три хватит. Портниха живет тут же, вход с улицы… Да, да, да! До свидания… Да, да!..

«Нет, нет!» — стучало в ушах пастора Линде и отзывалось во всем теле. Шляпа и пальто на вешалке… Нет, нет! У него было такое чувство, будто на нем ничего не осталось. С него сняли все до нитки, кожу и ту содрали.

С непокрытой головой прошел он шагов десять по мосткам и остановился. Кто-то в роговых очках задумчиво смотрел на него из окна.

Нет, это невероятно! Это нельзя так оставить. Нет, нет. Что-то надо предпринять. Что-нибудь такое… Такое, чтобы… Мимо ворот прошел полицейский, держа за руку мальчика, в другой руке у него была камышовая корзинка. Обратиться в полицию! Это дело полиции, как же иначе…

Мимо по направлению к Эспланаде прошли два студента с барышней. Пастор пошел вслед за ними. Факультет обязан вмешаться, ректор… деканат… Нет, нет! Это неслыханно! Ужасно!

Навстречу проехал на извозчике один из его прихожан. Поздоровался. Пастор обернулся и пошел в сторону Церковной улицы. Святая церковь в забвении, — да что в забвении, повержена в прах, в развалинах! Тротуар бежит из-под ног, словно наматываемая на катушку лента.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Северный ветер» — третий, заключительный роман первоначально намечавшейся трилогии «Робежниеки». Впервые роман вышел в свет в 1921 году и вскоре стал одним из самых популярных произведений А. Упита. В 1925 году роман появился в Ленинграде, в русском переводе.Работать над этим романом А. Упит начал в 1918 году. Латвия тогда была оккупирована войсками кайзеровской Германии. Из-за трудных условий жизни писатель вскоре должен был прервать работу. Он продолжил роман только в 1920 году, когда вернулся в Латвию из Советского Союза и был заключен буржуазными властями в тюрьму.

Роман Андрея Упита «Земля зеленая» является крупнейшим вкладом в сокровищницу многонациональной советской литературы. Произведение недаром названо энциклопедией жизни латышского народа на рубеже XIX–XX веков. Это история борьбы латышского крестьянства за клочок «земли зеленой». Остро и беспощадно вскрывает автор классовые противоречия в латышской деревне, показывает процесс ее расслоения.Будучи большим мастером-реалистом, Упит глубоко и правдиво изобразил социальную среду, в которой жили и боролись его герои, ярко обрисовал их внешний и духовный облик.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Исторический роман народного писателя Латвии Андрея Упита состоит из четырех частей: «Под господской плетью», «Первая ночь», «На эстонском порубежье», «У ворот Риги» — и выходит в двух книгах. Автор отражает жизнь Лифляндии на рубеже XVII–XVIII веков и в годы Северной войны, когда в результате победы под Ригой русских войск над шведами Лифляндия была включена в состав Российской империи. В центре повествования судьбы владельца имения Танненгоф немецкого барона фон Брюммера и двух поколений его крепостных — кузнецов Атауга.

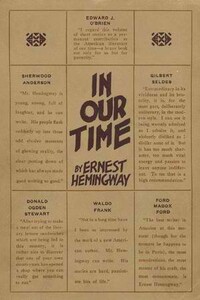

"В наше время" - сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя. Каждая глава включает краткий эпизод, который, в некотором роде, относится к следующему рассказу. Сборник был опубликован в 1925 году и ознаменовал американский дебют Хемингуэя.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

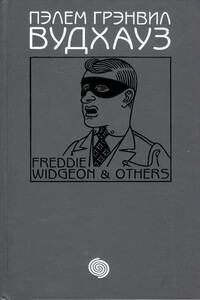

В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.