Дураки - [5]

Я смутился. «Ориентировку» я читал.

Едва приехав в город и пройдясь по кабинетам «больших ребят» (со многими из них я поддерживаю приятельские отношения), я получил любопытный документ. Он назывался «Некоторые актуальные вопросы идеологической работы в современных условиях (В порядке ориентирования для секретарей партийных комитетов)», размножен с грифом «Для служебного пользования».

Ситуация в городе, оказывается, тревожная, да еще усложняемая:

противоречивым положением в творческих союзах и в рядах научной интеллигенции, где сложились разнополюсные по своим взглядам группировки,

стремительным ростом сети так называемых «неформальных» националистических объединений, численность которых за последний год выросла примерно в 5 — 7 раз,

созданием экстремистами во главе с Симоном Поздним и Витусем Говорко под прикрытием «Мартиролога» так называемого Народного фронта для достижения далеко идущих целей захвата власти[7].

...При анализе очевиден марионеточный характер «неформальных» объединений. Но уповать на малочисленность их рядов недопустимо. «Солидарность» в Польше поначалу не превышала 30 человек...

...Наступающую волну социальной демагогии можно блокировать только в том случае, если оперативная информация о готовящихся акциях идейного противника будет своевременной. Реагирование по принципу «акция — контракция» не может изменить сложившуюся обстановку. Необходимо встречное, опережающее действие с применением всех средств...

Взревев моторами, страшилища водометов поползли к воротам кладбища...

За ними потянулась вереница милицейских уазиков с включенными «канарейками»...

Следом двигались грузовики с зарешеченными окнами железных будок (но не обычные «воронки», а военные, повышенной вместимости)...

Завизжали сирены «Скорой помощи»...

— Я не думал, что дело зашло так далеко, — сказал я Голоду, как бы оправдываясь.

— Никто не думал, — ответил Голод, — но эти партийные олухи нас еще дальше заведут... Я знаю, что сейчас будет. Сейчас они начнут производить вычленение зачинщиков и расчленение толпы.

Толпа была и без того заметно разобщена. Сегодня, 30 октября, сюда, к Восточному кладбищу, пришли разные люди, из самых различных побуждений.

Из принципа — те, кому запретили проводить митинг. Сейчас они раздавали в толпе листовки с призывами создавать «группы поддержки» Народного фронта.

Из солидарности — те, кто их поддерживал, прямо ни в чем не участвуя...

Из любопытства — те, кто, прочтя навязчивые предупреждения в «Вечерке» о том, что на митинг не следует ходить, не смог усидеть дома...

Кроме того, пришли подогретые парткомами представители рабочего класса, кого прийти попросили... Пришли возмущенные «наглостью распоясавшихся неформалов» сориентированные работники и активисты партийных комитетов, легко узнаваемые по добротной и аккуратной одежде, по манере держаться, прохаживаясь вместе, но как бы раздельно, в толпе, но как бы чуть в стороне, по умению двигаться, чуть выпятив грудь, обычно переходящую, независимо от пола, в трудовую мозоль живота.

Пришли еще и те, кто по службе, их было довольно много, они, пожалуй, больше всего бросались в глаза своей штатской одеждой и старанием остаться незамеченными.

Впрочем, не всегда.

На проспекте, как раз возле светофора, они уже действовали. И весьма решительно. Началось вычленение. Валера Голод был прав.

По толпе прокатилось:

— Взяли Купавина...

— Взяли Маточкина, вместе с семьей[8]...

— Взяли Позднего...

Так схватили человек двадцать.

И повсюду военные и милицейские чины.

Распоряжался всем подполковник — невысокий, коренастый, плотный, похожий на Виктора[9].

— Я па-прашу ра-зой-тись... Я па-прашу... А вокруг полковники, полковники, полковники... И еще главнее полковников — генералы? — в штатском, которые полковникам отдавали краткие распоряжения, на что те неизменно кивали, продолжая ничего видимого не делать, тем не менее что-то делая.

Но нет, делали и видимое, и совсем безумное.

В толпе тут и там мелькали нарядные бело-красные бумажные флажки и даже зонтики. А на одной из женщин была яркая куртка такой же «вызывающе националистической», как будет потом отмечено в милицейском протоколе, расцветки. Снующие в толпе молодчики набрасывались на людей с флажками, пытаясь их вырвать, некоторых хватали и тащили к машинам. На женщину в куртке навалилось сразу несколько здоровых мужиков, скрутили и поволокли, несмотря на ее отчаянные попытки вырваться и улюлюканье толпы.

— Делать им нечего, — говорю я ворчливо, ища у Виктора Козина сочувствия. — И тем, и другим. Носятся с флагом да языком, как курица с яйцом...

Виктор молчит. Флаг, предлагаемый неформалами, мне как раз симпатичен. В этом белом, потом красном и снова белом есть волнующая свежесть, открытость и простота... Система аргументации тех, кто против, нелепа. Ну и что, если в годы войны этим флагом пользовались ублюдки? Под сенью алых знамен их тоже всегда хватало... Нет, красный для меня темноват, когда его слишком много — мрачноват[10], ну а если повсюду только красный, тут уж совсем перебор: жизнь разнообразнее, даже при социализме. Мова мне тоже нравится. Иногда я даже на ней думаю, хотя говорить стесняюсь. Но дело не в симпатиях. Тот, кто говорит на

Книга, как эта, делается просто. Человек вступает в жизнь и горячо влюбляется. Он тут же берется за перо – спешит поведать миру об этих «знаменательных» событиях. Периодически отвлекаясь, он проживает бурную жизнь, последний раз влюбляется и едва успевает завершить начатое в юности повествование, попытавшись сказать о Любви так, как еще никто никогда об этом не говорил.

Эта удивительная книга появилась на свет благодаря талантливым авторам, художникам, фотографам, издателям, настоящим и преданным друзьям. В том числе отдельное спасибо. Г Вячеславу Лукашику за профессиональные рекомендации; Марии Тамазаевой (Павловой), Алексею Литвинову, Александру Гукину — за финансовую поддержку проекта; Александру Осокину — за неповторимую энергию истинного «шестидесятника», которая в ходе работы над книгой воодушевляла ее создателей и вселяла в них веру в абсолютную правильность начинаний.

Действие романа Е. Будинаса «Промежуточный человек» происходит в большом городе и в маленькой деревушке Уть, где один преуспевающий молодой человек строит себе дачу-поместье. Делает он это, мастерски используя особенности и слабости нашей хозяйственно-бюрократической системы. Им движет не столько материальный интерес, сколько азарт своеобразного художника, решившего доказать друзьям-скептикам, что прочная система может обеспечить человеку благополучие, если жить по ее законам. «Если есть забор, — говорит этот персонаж, — то в условиях реального социализма должна быть и дырка в заборе».

Производственный роман из жизни африканских авантюристов. Алмазные прииски, негры с автоматами, саванна, преступления, малярия и прочая обыденность. Все герои и большая часть событий имеют реальных прототипов.

Фронтовики — удивительные люди! Пройдя рядом со смертью, они приобрели исключительную стойкость к невзгодам и постоянную готовность прийти на помощь, несмотря на возраст и болезни. В их письмах иногда были воспоминания о фронтовых буднях или случаях необычных. Эти события военного времени изложены в рассказах почти дословно.

Эти сказки написаны по мотивам мифов и преданий аборигенных народов, с незапамятных времён живущих на морских побережьях. Одни из них почти в точности повторяют древний сюжет, в других сохранилась лишь идея, но все они объединены основной мыслью первобытного мировоззрения: не человек хозяин мира, он лишь равный среди других существ, имеющих одинаковые права на жизнь. И брать от природы можно не больше, чем необходимо для выживания.

Никита Селиверстов забредает в лес и случайно натыкается на избушку на курьих ножках. Баба-яга неласково привечает незваного гостя, но соглашается помочь его горю в обмен на пустяковую услугу и отправляет молодца в мир мёртвых — в Навь.

Случайно найденная в заброшенном чуме тетрадь неожиданным образом повлияла на судьбу молодого геолога. Находясь долгие месяцы в окружении дикой природы, он вдруг стал её «слышать». Между ним и окружающим миром словно проросли первобытные нити связей, мир этот явился живым и разумным, способным входить в контакт с человеком и даже помогать или наказывать его за неразумные поступки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)

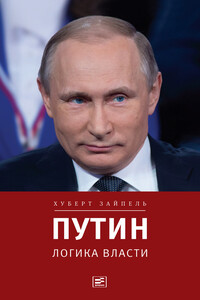

«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.

Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.

В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)