Дураки - [6]

— У культурного человека национальное в быту и в творчестве присутствует постоянно, — продолжаю я, — в речах и лозунгах — никогда. — Виктор молчит. — Патриотизм — это все-таки религия лавочников и дураков, — цитирую я классика. — И ничего хорошего его возрождение нам не сулит... — Козин молчит. — Впрочем, я космополит и в этом совсем ничего не понимаю...

— Вот и не лез бы ты в эти дела, — доброжелательно советует Виктор.

— Я и не собираюсь. Просто хочется быть объективным...

— Всегда ли стоит быть объективным? — Виктор помолчал. В целом он неплохо ко мне относится. — Боюсь, что это тебе потом недешево обойдется... — И, обращаясь к Сергею: — Может, крутнем, посмотрим, что делается вокруг?

На шоссе за лесом выстроился армейский батальон, судя по форме, внутренние войска МВД.

Перед ними бабка с горкой капустных кочанов. Ехала на попутке, дальше машину не пропустили, развернув (как и всех) на кольцевую дорогу. А ей недалеко, тут за лесочком, возле Урочища, рукой подать... Вот и выгрузилась. Вот и стоит, ничего не понимая, ничего и не спрашивая, — по давней привычке жительницы Урочища...

Само Урочище окружено цепями людей в серых шинелях. Холодно, солдаты жгут костры, разминаются, размахивают руками, подпрыгивая с выбросом ноги вперед.

— Он только полезет, а я ему — жах! жах! Но никто не лезет. Вокруг ни души. Перекрытая милицией дорога пустынна...

Лесом, в сторону кладбища, колонной, почти бегом, путаясь в полах шинелей, пробивается еще один батальон.

— Как немцы, — делится с нами впечатлениями старуха с капустой. — Те тоже так вот, по-над лесом и пришли.

По кольцевой дороге ползет колонна автобусов с людьми в черных комбинезонах, в касках с забралами, со щитами и дубинками.

Поравнявшись с нашей «Волгой», колонна остановилась, и мы смогли их рассмотреть.

— Ни хрена не слышно! Никаких команд! — орет на полковника (!) майор (!) в комбинезоне, выскакивая из кабины головного автобуса. — Приходится действовать по интуиции!..

— Молодец, — поощряет его полковник, забыв про субординацию. — В боевой обстановке только так...

— Вандея! — кричит кто-то в толпе, как раз в тот момент, когда мы подъезжаем.

И пошло, подхватилось:

— Ван-де-я!.. Ванд-де-я!.. Ван-де-я!.. — дразнит толпа милицию.

— Па-пра-шу...

— Ван-де-я!.. — протестует толпа, и в этом слове слышится боевой клич.

По рядам у кладбища проносится:

— Симона Позднего отбили!.. Женщины... Вот он, вот он идет... В центре собравшихся движение. Вокруг Позднего образуется открытый круг...

— Прекратить съемку! — слышу за спиной чей-то окрик, потом — хруст разбиваемого фотоаппарата.

Симон Поздний что-то говорит, но слов не разобрать...

Какой-то парень подходит к подполковнику и просит дать Позднему мегафон, чтобы он смог обратиться к людям.

В ответ тот только улыбается. Но уже не до смеха...

— Грамадзяне! — говорит Симон. Он напряжен, лицо неестественно бледное, глаза воспалены, ему только что дали отведать газку... — Граждане! — повторяет он.

Толпа стихает.

И по тому, как настороженно стихла толпа, я вдруг явственно ощущаю: перед ними — лидер; человек, за которым пойдут, вот сейчас, немедленно — только призови! — полезут, попрут на людей в серых шинелях, на водометы, на дубинки, и ничто их не остановит. От этой мысли становится жутко, как только и бывает в ощущении вот-вот грядущей неотвратимой, невозвратной беды...

— Я прошу вас...

Над толпой у кладбища, вдруг объединенной вопреки готовящемуся расчленению, нависла грозная тишина.

Мне даже показалось, что я отчетливо услышал стук горкомовской пишущей машинки. Секретарь по идеологии Петр Лукич Ровченко диктует «ориентировку», перечисляя все мало-мальские неформальные группки, даже школьные, даже дворовые, даже если в ней и насчитывалось пять человек... Перечисляя и характеризуя: агрессивны, антиобщественны, фанатичны, националистичны и даже: самобытны, что, безусловно, особенно опасно.

Пора, пора призвать к порядку.

Две силы застыли, лицом к лицу, готовые ринуться... На кого, против кого, за кого?..

Не оставляет ощущение, что все это — какая-то игра. Ориентировки, листовки, самодельные плакаты, милиция с мегафонами и просьбами сойти то с тротуара, то на тротуар, пожарные, военные, водометы. На улице минус три по Цельсию. Ну кого, интересно, здесь собираются поливать — на окраине города, у кольцевой дороги, предварительно сняв с маршрутов общественный транспорт и заменив его милицейским?

Но и самое драматичное в жизни происходило всегда как-то несерьезно.

...Девочка лет пяти тонула на пляже. Жаркий день, я стоял по колено в воде и смотрел, как она лежит на спине. Вдруг заметил, что легкие волны перекатываются через лицо. Кинулся... А потом «Скорая помощь», врачи в белых халатах, истошный вопль матери, сидевшей тут же на берегу и задумчиво наблюдавшей...

...Столкнулись машины — как в шутку. Поезд сошел с рельсов — будто бы понарошку. Любовь какая-то ненастоящая, все больше шуточки. А потом забирает — на жизнь.

В Тбилиси, когда танки шли на толпу, — все пели и смеялись, молодые парни выскакивали вперед, пританцовывая, кто-то постарше их приструнивал, уговаривал отойти... А потом — трупы. И в Вильне у телецентра — трупы.

Книга, как эта, делается просто. Человек вступает в жизнь и горячо влюбляется. Он тут же берется за перо – спешит поведать миру об этих «знаменательных» событиях. Периодически отвлекаясь, он проживает бурную жизнь, последний раз влюбляется и едва успевает завершить начатое в юности повествование, попытавшись сказать о Любви так, как еще никто никогда об этом не говорил.

Эта удивительная книга появилась на свет благодаря талантливым авторам, художникам, фотографам, издателям, настоящим и преданным друзьям. В том числе отдельное спасибо. Г Вячеславу Лукашику за профессиональные рекомендации; Марии Тамазаевой (Павловой), Алексею Литвинову, Александру Гукину — за финансовую поддержку проекта; Александру Осокину — за неповторимую энергию истинного «шестидесятника», которая в ходе работы над книгой воодушевляла ее создателей и вселяла в них веру в абсолютную правильность начинаний.

Действие романа Е. Будинаса «Промежуточный человек» происходит в большом городе и в маленькой деревушке Уть, где один преуспевающий молодой человек строит себе дачу-поместье. Делает он это, мастерски используя особенности и слабости нашей хозяйственно-бюрократической системы. Им движет не столько материальный интерес, сколько азарт своеобразного художника, решившего доказать друзьям-скептикам, что прочная система может обеспечить человеку благополучие, если жить по ее законам. «Если есть забор, — говорит этот персонаж, — то в условиях реального социализма должна быть и дырка в заборе».

Амелии не везет с мужчинами. Она — красивая молодая женщина, психолог по образованию, хочет разобраться, почему ее личная жизнь не складывается. Исследуя возможные причины своих неудач, она ищет универсальный рецепт женского счастья и в результате находит его. В ее поисках ей помогло неожиданное знакомство. Венский Мастер помогает Амелии разобраться в себе, дает ей практические рекомендации и советы. Множество размышлений и осознаний меняют Амелию, помогают ей найти свою любовь.

В 1000 и 1001 годах в геолого-исследовательских целях было произведено два ядерных взрыва мощностью 3,5 и 10 килотонн соответственно.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

После смерти матери и собственной мучительной борьбы с раком груди Джоанна Тил возвращается к научной работе: молодая аспирантка изучает гнездование птиц в глуши Южного Иллинойса. Полная решимости доказать себе, что невзгоды не сломили ее, Джо с головой погружается в работу, пока ее одинокое существование не нарушает загадочная девочка, появившаяся однажды у порога ее дома. Гостья откликается на имя Урса и утверждает, будто прилетела из далекой галактики, чтобы отыскать на Земле пять чудес. Беспокоясь за маленькую фантазерку, Джо, пусть и неохотно, позволяет Урсе остаться, не подозревая о том, что это решение вскоре перевернет жизнь их обеих.

В сборник вошли восемь рассказов современных китайских писателей и восемь — российских. Тема жизни после смерти раскрывается авторами в первую очередь не как переход в мир иной или рассуждения о бессмертии, а как «развернутая метафора обыденной жизни, когда тот или иной роковой поступок или бездействие приводит к смерти — духовной ли, душевной, но частичной смерти. И чем пристальней вглядываешься в мир, который открывают разные по мировоззрению, стилистике, эстетическим пристрастиям произведения, тем больше проступает очевидность переклички, сопряжения двух таких различных культур» (Ирина Барметова)

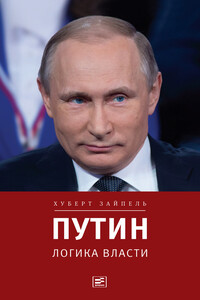

«Хуберт Зайпель имеет лучший доступ к Путину, чем любой другой западный журналист» («Spiegel»). В этом одно из принципиально важных достоинств книги – она написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, совместных поездок Владимира Путина и немецкого тележурналиста. Свою главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один «авторский» портрет российского президента, а в том, чтобы максимально точно и полно донести до немецкого читателя подлинные взгляды Владимира Путина и мотивы его решений.

Книга посвящена истории русского неоязычества от его зарождения до современности. Анализируются его корни, связанные с нарастанием социальной и межэтнической напряженности в СССР в 1970-1980-е гг.; обсуждается реакция на это радикальных русских националистов, нашедшая выражение в научной фантастике; прослеживаются особенности неоязыческих подходов в политической и религиозной сферах; дается характеристика неоязыческой идеологии и показываются ее проявления в политике, религии и искусстве. Рассматриваются портреты лидеров неоязычества и анализируется их путь к нему.

В конце 1960-х годов, на пороге своего пятидесятилетия Давид Самойлов (1920–1990) обратился к прозе. Работа над заветной книгой продолжалась до смерти поэта. В «Памятных записках» воспоминания о детстве, отрочестве, юности, годах войны и страшном послевоенном семилетии органично соединились с размышлениями о новейшей истории, путях России и русской интеллигенции, судьбе и назначении литературы в ХХ веке. Среди героев книги «последние гении» (Николай Заболоцкий, Борис Пастернак, Анна Ахматова), старшие современники Самойлова (Мария Петровых, Илья Сельвинский, Леонид Мартынов), его ближайшие друзья-сверстники, погибшие на Великой Отечественной войне (Михаил Кульчицкий, Павел Коган) и выбравшие разные дороги во второй половине века (Борис Слуцкий, Николай Глазков, Сергей Наровчатов)