Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей - [3]

Судя по его книгам, Воронский рано понял роль жизненного опыта в формировании человека. Образование, полученное самостоятельным путем (как известно, за "политическую неблагонадежность" Воронский был исключен из духовной семинарии после окончания пятого класса), убедило его в великой способности лите[9]ратуры быть собеседником, спутником, единомышленником человека на пути к постижению мира. Он считал, что благодаря своей правдивости классическая литература вобрала в себя драматический и многосложный опыт человеческой жизни. Новое, революционное общество имеет возможность, приобщаясь к классике, быстрее понять себя, мировую историю и ход революционного процесса. Литература - "художественный документ" состояния общества, эту мысль Воронский повторял убежденно и настойчиво. "Читайте в первую голову наших классиков... - обращался впрямую Воронский к подписчикам газеты "Рабочий край". - Это то великое, драгоценное наследие, которое передается новому миру, рождающемуся в крови и неизбывных муках"15.

Внимателен был Воронский и к современной ему литературной жизни. Он видел в ней резкое расслоение художественной интеллигенции, банкротство многих старых писателей ("отжившие люди, отжившие тени, отжившие настроения...")16 и "свежую, боевую струю" - нового писателя, который "идет из недр революционного народа. От сохи и станка"17.

Жесткие оценки, продиктованные резким размежеванием литературных позиций, могут показаться современному читателю, как верно замечает П. В. Куприяновский, оценками "прямолинейными, односторонними, произнесенными запальчиво"18, из провинциального далека. Но Воронский, сидя в Иваново-Вознесенске, имел отнюдь не провинциальный кругозор. Это давало ему внутреннее право при всей загруженности партийной работой откликаться не только на политические и литературные события своего края, но и на выход новых журналов, сборников, альманахов, книг, публиковавшихся в центральных издательствах. Истоки заостренной четкости суждений Воронского коренились, кроме того, в самой его натуре, не склонной, как стало ясно позднее, к компромиссам, в складе его ума, всегда стремившегося вынести наверх и обозначить в слове центральный узел разногласий. Но - главное - они исходили из позиции [10] Воронского. которую сам же он и сформулировал: "...благо революции превыше всего, и иных постулатов у меня нет..."19

Эта исходная позиция оставалась неизменной на протяжении всей его жизни. Именно она привлекла к себе внимание В. И. Ленина, высоко ценившего партийную и журналистскую работу Воронского20. В январе 1921 года Воронский был переведен в Москву. Приказом за подписью Н. К. Крупской 3 февраля 1921 года он был назначен заведующим редакционно-издательским подотделом Главполитпросвета. В марте 1921 года Оргбюро ЦК РКП(б) утвердило его членом коллегии агитационно-пропагандистского отдела Госиздата (впоследствии он стал заместителем ее председателя и курировал выпуск советской художественной литературы).

В эти месяцы именно Воронский поставил вопрос о необходимости издавать "толстый" литературно-художественный и общественно-политический журнал. Вскоре на квартире В. И. Ленина в Кремле состоялось совещание по организации нового издания - журнала "Красная новь". Воронский был назначен его главным редактором. Он приступил к работе, выдерживая, как читаем мы год спустя в письме к В. И. Ленину, "бешеную борьбу с журналами частных издательств и в своей среде"21. 1921 - 1922 годы были особенно насыщенными в жизни Воронского: руководя одновременно журналом и литературным отделом "Правды", он в 1922 году был еще и референтом В. И. Ленина по эмигрантской литературе, возглавлял издательство "Круг" (с 1922 г.). В первой половине 20-х годов широко развернулась и его лекционная деятельность: по заданию Агитпропа ЦК РКП(б) он читал курс лекций по русской литературе в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова, в Педагоги[11]ческом институте им. К. Либкнехта и во Всесоюзном институте журналистики22.

К пятилетию со дня Октябрьской революции на заседании специальной комиссии Воронскому было поручено составить проект одного из томов ("Наука и искусство") юбилейного сборника и подготовить статью о "художественной литературе при Советской власти до нэпа, в эпоху гражданской войны и при нэпе"23. Роль Воронского как активного организатора советской литературы была тем самым признана психологически и практически. Все это более или менее уже известно. Но чем был А. К. Воронский для "Перевала"? "Ко времени создания "Перевала", - вспоминал в 50-е годы бывший перевалец Глеб Глинка, - Воронскому едва исполнилось сорок лет, но крепко посаженная круглая голова его с чисто выбритым подбородком была покрыта курчавыми, всегда аккуратно подстриженными и совершенно седыми волосами. Низкорослый, с огромными почти негритянскими губами, с крутым лбом и большими серыми глазами, которыми он смотрел на собеседника всегда в упор, с вниманием боксера на ринге, казался он в первый момент холодным, волевым и непокорным всем и всему, но тут же становилось ясно, что глаза эти более любознательны, нежели упрямы, а то и дело мелькавшее в них озорное добродушие внушало полное доверие к этому сильному человеку. И в то же время какое-либо панибратство с Воронским, даже при самых близких с ним отношениях, никому не могло прийти в голову. Эта дистанция, которая сама собой образовывалась не только между ним и его литературными врагами, но всегда отделяла, точнее, выделяла его и среди соратников, в любом общении создавала впечатление, что он, хотя и добродушный и чуткий, но все же офицер среди солдат. И тут, несомненно, действовал не один гипноз его седины и большого стажа подпольной работы, а прежде всего его, столь редкие в это время, качества беспощадной прямоты и честности перед самим собой".

В центре внимания Роберто Калассо (р. 1941) создатели «модерна» — писатели и художники, которые жили в Париже в девятнадцатом веке. Калассо описывает жизнь французского поэта Шарля Бодлера (1821–1867), который отразил в своих произведениях эфемерную природу мегаполиса и место художника в нем. Книга Калассо похожа на мозаику из рассказов самого автора, стихов Бодлера и комментариев к картинам Энгра, Делакруа, Дега, Мане и других. Из этих деталей складывается драматический образ бодлеровского Парижа.

Каждое утро архитектор и писатель Майкл Соркин идет из своей квартиры в Гринвич-Виллидж через Вашингтон-сквер в свою мастерскую в Трайбеке. Соркин не спешит; и он никогда не пренебрегает тем, что его окружает. Напротив, он уделяет всему вокруг самое пристальное внимание. В «Двадцати минутах на Манхэттене» он объясняет, что видит, что представляет, что знает. При этом перед нами раскрываются невероятные слои истории, инженерного дела, искусства и насыщенной социальной драмы – и все это за время простой двадцатиминутной прогулки.

Автор книги — художник-миниатюрист, много лет проработавший в мстерском художественном промысле. С подлинной заинтересованностью он рассказывает о процессе становления мстерской лаковой живописи на папье-маше, об источниках и сегодняшнем дне этого искусства. В книге содержатся описания характерных приемов местного письма, раскрываются последовательно все этапы работы над миниатюрой, характеризуется учебный процесс подготовки будущего мастера. Близко знающий многих живописцев, автор создает их убедительные, написанные взволнованной рукой портреты и показывает основные особенности их творчества.

Книга «Палех» включает в себя цикл очерков Е. Ф. Вихрева, посвященных народному искусству вообще и палехскому в особенности.

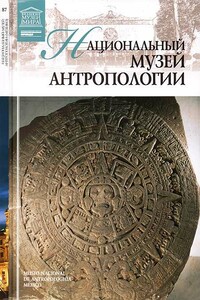

Национальный музей антропологии — один из лучших в Мехико. Его посетители могут познакомиться с предметами культуры древних обществ Мексики: ольмеков, майя, миштеков, сапотеков, ацтеков (мешиков). Коллекции музея включают разнообразный археологический и художественный материал: монументальные изваяния, произведения мелкой пластики, образцы живописного наследия, культовую и бытовую утварь, редкие экземпляры ювелирных изделий.Обложка: Камень Солнца.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.