День и час - [22]

Седые, обычно увязанные в аккуратный пучок и покрытые косынкой волосы растрепались, повисли пегими космами. Левый глаз широко раскрыт — беда и в нем, в нем в первую очередь свила свое воронье гнездо. Правый наполовину задернут веком, так что лишь полоска темного, черного, горячечного света выбивается снизу. Рот перекошен, силится что-то вымолвить, а получается только одно:

— А-а-а-а-а…

Как тогда, в детстве, над степью.

И боль, и страх — и в первую голову, пожалуй, страх, испуг, изумление, потрясшее человека до самого основания, — и мольба о помощи… Все было в этом крике. Она вся была — крик, застрявший в двери, как в горле. Почему выбрала именно его дверь? Пошла не в спальню, к дочери, куда было ближе, а направилась сюда, в «залу»? Больше надеялась на его помощь? Жалеючи дочку, хотела первым известить его? Крик ее был таким сдавленным, словно она все-таки не хотела поднимать липшего шума: авось еще обойдется. И дочка, передоверившая дом матери, ее не расслышала.

А может, она потому и явилась к нему, что знала, кто виновник ее беды? И встала над ним, как немой, с этими характерными для н е м ы х мучительными, сдавленными звуками — укор. Здоровая, боялась даже намеком, взглядом обидеть, задеть его. Теперь, лишившаяся речи, встала над ним, жалко прыгавшим на одной ноге, пытаясь попасть другой в штанину, всей глыбой, скопищем гнева, горечи и укоризны, обнаженных в своей силе и прямодушии. Как судия.

Как там в «Шинели»? «…то, наконец, даже сквернохульничал, произнеся самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство»…»

Сколько же лет это копилось?

7

Он и сейчас, в самолете, когда они наконец набрали высоту и теща постепенно успокоилась, замерла под простынями, которыми тщательно укутана, спеленута, опять и опять вспоминал именно этот глухой предутренний осенний час. Стоило только прикрыть глаза и на миг расслабиться. А ведь прошло сколько: ноябрь… декабрь… январь… февраль… март… апрель… май… июнь… прошло без малого восемь месяцев. И чего он только за эти восемь месяцев не видел! У него вообще такое впечатление, что все это время не смыкал глаз.

Он дежурил у тещи по ночам. Днем — жена, а ночью — он. Теперь они с женой сторожили ночью каждый звук. Каждый стон больной. Все поменялось.

А стоны были разные. Было тонкое, почти детское, но непрерывное, ничем не остановимое, ни лекарствами, ни уговорами, поскуливание, на которое и их дети вдруг начинали отзываться среди ночи высокими, смятенными, сонными голосами. Чувствовали родственную, страждущую, обратившуюся в детство душу и отвечали ей. Было громкое, в голос, в крик, рыдание. Блочные городские дома не приспособлены к такому открытому, нутряному, полногласному проявлению боли, сами бог знает из чего слепленные, они и человека, заключенного в них, толкают к эрзац-чувствованиям, делая его вечным рабом «тона», приличий и т. д. Рабом, даже когда так приспичит, проймет, что только в крике, в вопле, истошном, утробном, и можно хоть на мгновение избыть душевную или телесную муку. В такие минуты — да что минуты, часы! — они с женой болезненно прислушивались и к тому, что творилось за чужими стенами. Так и ждали стука или телефонного звонка: мол, что там у вас за безобразие, уймите же, наконец! Но ничего, никто ни разу не стукнул и не позвонил, хотя слышали их, конечно, все шестнадцать этажей… Дом, где свила воронье гнездо беда.

А утром Сергей ехал на работу. Служба есть служба, и надо было держаться за нее и исправлять ее должным образом. И первое, что делал, войдя в кабинет, это запирал его изнутри на ключ, швырял «кейс», а сам, не раздеваясь, плюхался в кресло. Клал руки на стол, укладывая на них голову, и пять — десять минут спал. В отруб! Полный вакуум, ни грез, ни кошмаров.

Солдатиком в воду.

Пока не начинали скрестись в дверь нетерпеливые сотрудники и секретарша не делала нескольких кряду предупредительных звонков: просят соединиться такой-то и такой…

Собственно говоря, спать он начинал еще в машине. Втиснется в черную «Волгу», которая вот уже несколько лет возит его на службу и со службы, захлопнет дверку, поздоровается с шофером, а пока тот ответит, Сергей уже спит. Правая рука держится за ручку над передней дверцей, а голова болтается на плече…

И все же не только поэтому ему кажется, что все эти месяцы не смыкал глаз. Так много он видел — поэтому и мнится, будто глаза его вовсе не закрывались.

Нырянье под воду с открытыми глазами.

Столько всякого он, может быть, не видел давным-давно. Жизнь как раз входила в берега. Когда-то, когда еще работал в Ставрополе, в краевой молодежке, верхом журналистской карьеры казались должность собственного корреспондента какой-нибудь центральной газеты. Не надо строчить в номер, в командировки можно ездить не на два-три дня, а на неделю и даже больше. Почет опять же, машина. Вся страна тебя читает… К ним в редакцию захаживал собкор центральной газеты: поиграть в шахматы. Часами просиживал над доской со все сменяющимися партнерами, в разговорах — преимущественно в жанре совета — был медлителен и вальяжен. Куда ему торопиться? Он и писал не какие-нибудь заметки и корреспонденции, а эк-зер-си-сы. Новый журнализм! Беллетристика факта!

Легендарная Хазария и современная Россия… Аналогии и аллюзии — не разделит ли Россия печальную участь Хазарского каганата? Автор уверяет, что Хазария — жива и поныне, а Итиль в русской истории сыграл не меньшую роль, чем древний Киев. В стране, находящейся, как и Хазария, на роковом перекрестье двух миров, Востока и Запада, это перекрестье присутствует в каждом. Каждый из нас несет в себе эту родовую невыбродившую двукровность.Седая экзотическая старина и изглубинная панорама сегодняшней жизни, любовь и смерть, сильные народные характеры и трагические обстоятельства, разлуки длиною в жизнь и горечь изгнаний — пожалуй, впервые в творчестве Георгия Пряхина наряду с философскими обобщениями и печальной самоиронией появляется и острый, почти детективный сюжет и фантастический подтекст самых реальных событий.

Повесть о жизни подростков в интернате в послевоенные годы, о роли в их жизни любимого учителя, о чувстве родства, дружбы, которые заменили им тепло семьи.

Эльф по имени Блик живёт весёлой, беззаботной жизнью, как и все обитатели "Огненного Лабиринта". В городе газовых светильников и фабричных труб немало огней, и каждое пламя - это окно между реальностями, через которое так удобно подглядывать за жизнью людей. Но развлечениям приходит конец, едва Блик узнаёт об опасности, грозящей его другу Элвину, юному курьеру со Свечной Фабрики. Беззащитному сироте уготована роль жертвы в безумных планах его собственного начальства. Злодеи ведут хитрую игру, но им невдомёк, что это игра с огнём!

Когда коварный барон Бальдрик задумывал план государственного переворота, намереваясь жениться на юной принцессе Клементине и занять трон её отца, он и помыслить не мог, что у заговора найдётся свидетель, который даст себе зарок предотвратить злодеяние. Однако сможет ли этот таинственный герой сдержать обещание, учитывая, что он... всего лишь бессловесное дерево? (Входит в цикл "Сказки Невидимок")

Шестой ангел приходит к тем, кто нуждается в поддержке. И не просто учит, а иногда и заставляет их жить правильно. Чтобы они стали счастливыми. С виду он обычный человек, со своими недостатками и привычками. Но это только внешний вид…

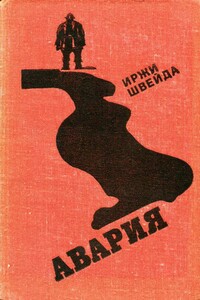

Роман молодого чехословацкого писателя И. Швейды (род. в 1949 г.) — его первое крупное произведение. Место действия — химическое предприятие в Северной Чехии. Молодой инженер Камил Цоуфал — человек способный, образованный, но самоуверенный, равнодушный и эгоистичный, поражен болезненной тягой к «красивой жизни» и ради этого идет на все. Первой жертвой становится его семья. А на заводе по вине Цоуфала происходит серьезная авария, едва не стоившая человеческих жизней. Роман отличает четкая социально-этическая позиция автора, развенчивающего один из самых опасных пороков — погоню за мещанским благополучием.

Триптих знаменитого сербского писателя Милорада Павича (1929–2009) – это перекрестки встреч Мужчины и Женщины, научившихся за века сочинять престранные любовные послания. Их они умеют передавать разными способами, так что порой циркуль скажет больше, чем текст признания. Ведь как бы ни искривлялось Время и как бы ни сопротивлялось Пространство, Любовь умеет их одолевать.