День и час - [20]

«Я тут…» Одно только слово, да какое там слово, полслова подправила, и все вышло почти безобидно. Без обиды на него. Я тут приготовила, пойди поешь. Скажи она «я там…» — уже звучало бы иначе. Я слышала тебя, негодяя, я там приготовила, удовлетворила твою чванливую прихоть — ступай лопать.

Что оставалось делать? Промолчать, притворившись, что не видел ее и не слышал? Отвернуться?

Или так же просто, таким же тоном, каким она заговорила с ним, ответить, что он ничего не хочет, что он извиняется за свои безобразия, за доставленные хлопоты, но пусть его оставят в покое. Но даже ответить ей так — тоже значило обидеть. Это ведь не он в ее доме жил, а она жила у него. Сергей, сам когда-то не раз живавший у чужих людей, слишком хорошо знал психологию человека, оказавшегося, пусть хотя бы временно, под чужим кровом.

Молча встал и пошел на кухню. Теща медленно проследовала за ним. Какое-то время посидела с ним за столом, молча подвигая к нему то заранее нарезанный хлеб, то солонку. Теща старой, домостроевской закваски: Сергей всегда с пренебрежительным удивлением слушал мужиков, жаловавшихся на своих тещ, на их сварливость и встреванье не в свои дела. У него такого не было. Ни на какие приоритеты теща не посягала, никуда не вмешивалась, а если и принуждена была иной раз реагировать на стычки Сергея с женой, то всякий раз выступала не на стороне дочери, а на Серегиной.

Во всяком случае, вслух. Что она думала про себя, об этом никто не знал.

Хоть она и сидела перед ним, а все равно видно было, что вообще-то ей не до него. И не до них. Была бледна, голову ее туго, как бы спасая от невидимых ударов, повязывал, пеленал тяжелый теплый полушалок, бескровные, темные, иссеченные пучки пальцев мелко дрожали. Всю ее, чувствовалось, донимал внутренний озноб. Посидев с ним, встала и ушла. Сергей почувствовал облегчение.

Точно так, как своего старшего сына, Сергей, наломавши дров, стеснялся в доме и этой чужой молчаливой женщины. Она напоминала ему мать своей способностью быть не на виду, не в центре, и в то же время — везде. На кухне, когда к его уходу на работу там неизменно появлялся на столе завтрак. В «малышовке» — так в доме называли комнату, в которой жила обычно теща и его младшая дочка, — когда там среди ночи вдруг возникал высокий, испуганный спросонья Машин плач, а потом так же неожиданно затухал в ласковом тещином шепоте. И жена, обычно вскидывавшаяся по первому тревожному зову, теперь, когда в доме теща, не летит стремглав из спальни, а лишь перевернется со вздохом на другой бок. Знает: мать заберет Машу к себе в постель. В дни, когда теща живет у них, жена и спит иначе: не сторожит по ночам дом, детей, а зорюет всласть, безоглядно, сама обращаясь в девчонку.

Оставляя дом на мать. Передоверяя его ей.

Так когда-то в детстве и его мать, оставаясь почти незаметной в доме, давала ход, движение всему, что составляло эту солнечную систему детства, — д о м. Была так чисто, «заподлицо» пригнана, прилажена, приработана к нему, что сама казалась частью, органом дома. Душой? Сердцем? Скорее сердцем, ибо душа бесплотна и созерцательна, а сердце деятельно. Трудолюбиво. Это его упругие сокращения чувствовались, осязались, как пульс, в любом закоулке дома, гнали сюда тепло, кровь: у матери и у дома единый круг кровообращения. Сердце не бесплотно, оно во плоти и, стало быть, имеет способность уставать и даже останавливаться.

Останавливается сердце у матери — и замирает, немеет, о с т а н а в л и в а е т с я дом.

Внешне теща совсем не похожа на мать. Мать посуше, помельче, пошустрее при той же несокрушимой молчаливости на людях. Обычно молчаливость — привилегия, удел людей крупных, основательных, самоценных. А тут молчаливость, затаенность маленького, в общем-то, человека. В этом всегда есть что-то печальное. Правда, оставаясь одна, замечал Сергей, мать начинала негромко и быстро-быстро говорить. Сама с собою. Человек выглядывал из норки. Обсуждала свои заботы, строила планы. И еще очень часто вела нескончаемый разговор с отчимом. Монолог. Как истов, как убедителен был этот молитвенный шепот, едва не срывавшийся временами на плач. И все — об одном: как бы мы хорошо жили, если б ты, Вася, не пил, если бы ты держался дома, если бы жалел себя.

Себя!

Никогда не решавшаяся надоедать ему лично — высказать, «вычитать», по выражению сельских баб, полный реестр нотаций прямо в бесстыжие, «залитые», опять же по сугубо местному определению, или, наоборот, в только-только прохмелившиеся «зенки», обращалась к отчиму вот так, робко, опосредованно, через окружавшую ее стихию.

«Вася» — Сергей и не слышал никогда, чтоб она его так называла в глаза.

К слову, в последнее время Сергей и в себе стал замечать эту странность: тягу к разговору с самим собой. Нет-нет да и поймает себя на том, что говорит сам с собой. Правда, пока он произносит только одну и почему-то всегда единственную фразу:

— Скоро поедем домой…

Потом спохватится: что за чертовщина! Какой «домой», если он и так дома, находится, например, в ванной, бреется безопасным лезвием, взяв себя за намыленный подбородок и задирая свою физиономию, как будто приготавливая ее к взнузданию? У него и дома-то другого нет. Если о том далеком, деревенском, так от него давно и следа не осталось. Он, оставленный, покинутый, в какие-то восемь — десять лет как будто сгорел: дотла, дочиста, даже пригоршни золы по себе не оставив. Вознесясь — дымом, знойным, плакучим степным маревом с этой грешной земли. Выструился — в том медленном, призрачном вихре, что стоит невесомым, незримым и вместе с тем неумолимым столбом надо всем сущим на свете и именуется временем. Огонь времени — это тлен.

Легендарная Хазария и современная Россия… Аналогии и аллюзии — не разделит ли Россия печальную участь Хазарского каганата? Автор уверяет, что Хазария — жива и поныне, а Итиль в русской истории сыграл не меньшую роль, чем древний Киев. В стране, находящейся, как и Хазария, на роковом перекрестье двух миров, Востока и Запада, это перекрестье присутствует в каждом. Каждый из нас несет в себе эту родовую невыбродившую двукровность.Седая экзотическая старина и изглубинная панорама сегодняшней жизни, любовь и смерть, сильные народные характеры и трагические обстоятельства, разлуки длиною в жизнь и горечь изгнаний — пожалуй, впервые в творчестве Георгия Пряхина наряду с философскими обобщениями и печальной самоиронией появляется и острый, почти детективный сюжет и фантастический подтекст самых реальных событий.

Повесть о жизни подростков в интернате в послевоенные годы, о роли в их жизни любимого учителя, о чувстве родства, дружбы, которые заменили им тепло семьи.

Когда коварный барон Бальдрик задумывал план государственного переворота, намереваясь жениться на юной принцессе Клементине и занять трон её отца, он и помыслить не мог, что у заговора найдётся свидетель, который даст себе зарок предотвратить злодеяние. Однако сможет ли этот таинственный герой сдержать обещание, учитывая, что он... всего лишь бессловесное дерево? (Входит в цикл "Сказки Невидимок")

Шестой ангел приходит к тем, кто нуждается в поддержке. И не просто учит, а иногда и заставляет их жить правильно. Чтобы они стали счастливыми. С виду он обычный человек, со своими недостатками и привычками. Но это только внешний вид…

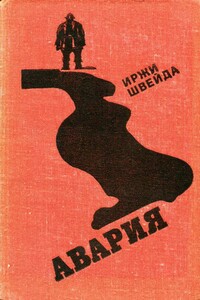

Роман молодого чехословацкого писателя И. Швейды (род. в 1949 г.) — его первое крупное произведение. Место действия — химическое предприятие в Северной Чехии. Молодой инженер Камил Цоуфал — человек способный, образованный, но самоуверенный, равнодушный и эгоистичный, поражен болезненной тягой к «красивой жизни» и ради этого идет на все. Первой жертвой становится его семья. А на заводе по вине Цоуфала происходит серьезная авария, едва не стоившая человеческих жизней. Роман отличает четкая социально-этическая позиция автора, развенчивающего один из самых опасных пороков — погоню за мещанским благополучием.

Триптих знаменитого сербского писателя Милорада Павича (1929–2009) – это перекрестки встреч Мужчины и Женщины, научившихся за века сочинять престранные любовные послания. Их они умеют передавать разными способами, так что порой циркуль скажет больше, чем текст признания. Ведь как бы ни искривлялось Время и как бы ни сопротивлялось Пространство, Любовь умеет их одолевать.

Прогрессивный индийский прозаик известен советскому читателю книгами «Гнев всевышнего» и «Окна отчего дома». Последний его роман продолжает развитие темы эмансипации индийской женщины. Героиня романа Басанти, стремясь к самоутверждению и личной свободе, бросает вызов косным традициям и многовековым устоям, которые регламентируют жизнь индийского общества, и завоевывает право самостоятельно распоряжаться собственной судьбой.