Цзацзуань. Изречения китайских писателей IX-XIX вв. - [8]

Вспомним, например, следующие строки из его известного стихотворения «Скорбно вздыхаю, глядя на плоды личжи»:

(Пер. И. Голубева)[25]

В цзацзуань Су Ши, испытавшего на себе несправедливость века, тяжесть опалы и изгнания, громче всего звучат политические ноты.

В собрании Су Ши двадцать три группы изречений, причем только в одной группе он заимствует тему-заголовок Ли Шан-иня, все остальные заголовки у него оригинальные. Как и у Ли Шан-иня, цзацзуань Су Ши не вошли ни в одно из собраний его произведений, и публикация их в русском переводе даст возможность нашим читателям познакомиться с еще одним видом творчества этого большого писателя.

Нужно отметить, что только первые три собрания цзацзуань были вместе включены в некоторые старинные антологии как произведения одного жанра или, вернее, как «Цзацзуань» Ли Шан-иня и два «Продолжения» к нему. Цзацзуань последующих авторов никогда в Китае воедино не собирались. Их мы находим в собраниях того или иного автора либо в отдельных редких антологиях.

«Третье продолжение цзацзуань» появилось лишь несколько веков спустя, в минский период (XIV–XVII вв.), и приписывается Хуан Юнь-цзяо. По-видимому, в период между Су Ши и Хуан Юнь-цзяо были еще авторы, которые писали цзацзуань, но остались пока нам неизвестными. Об этом мы судим на основании предисловия Хуан Юнь-цзяо к его «Третьему продолжению цзацзуань», где говорится: «Ли Шан-инь воплотил в юмор и шутку то, что ему доводилось слышать на улицах и в переулках. Ван Цзюнь-юй и Су Ши, подражая ему написали утонченно-изящные шутки. И впоследствии находились подражатели, но они не дали ничего нового и оригинального; в их произведениях зачастую не было ценной жемчужины, и, претендуя на большое изящество, они тем самым только оскорбляли чувство юмора в людях, и вряд ли такие произведения могли вызвать улыбку на устах людей, любящих посмеяться».

Появление предисловия Хуан Юнь-цзяо к его собранию цзацзуань весьма примечательно и в другой связи. Минский период, в особенности вторая его половина, когда, по всей видимости, и появилось «Третье продолжение цзацзуань», был периодом расцвета народной литературы. К этому времени окончательно складывается жанр романа, дальнейшее развитие получает драма, приобретает популярность особый вид прозы в манере сунских народных рассказов хуабэнь, получивший название «подражание хуабэнь» («ни хуабэнь»). Народная литература, которая по-прежнему всячески третировалась и подвергалась суровым запретам со стороны официальных кругов, становится настолько распространенной, что ее уже нельзя не признать, с ней уже нельзя не считаться. Наиболее прогрессивные писатели минской эпохи заявляют об этом открыто и признают ценность народной литературы. Они занимаются собиранием произведений фольклора, сами пишут стихи и прозу, подражая то одним, то другим жанрам народной литературы, посвящают отдельным ее произведениям свои заметки или предисловия к ним. Если учесть все это, то станет понятным, почему минское собрание цзацзуань Хуан Юнь-цзяо оказалось первым, которое предварялось предисловием автора. В последующих собраниях цзацзуань уже, как правило, имеются небольшие предисловия или послесловия, в которых говорится о ранних авторах этого жанра и особенностях данного собрания.

«Третье продолжение» вошло в антологию «Продолжение Свода повествований» («Шофу сюй») издания 1646 г. Первоначально составитель этой антологии собрал в ней исключительно произведения минских авторов, и потому у нас нет оснований сомневаться в том, что Хуан Юнь-цзяо действительно жил в минское время. Однако никаких прямых сведений для датировки этого произведения мы не имеем, так же как не располагаем биографическими данными о писателе. Основываясь на тексте самих изречений, мы все же можем предположить, что он жил не ранее XV в., а скорее всего в XVI–XVII вв.

В «Третьем продолжении цзацзуань» всего сорок шесть групп изречений, причем все сорок шесть заголовков не новы: одни заимствованы у Ли Шан-иня, другие — у Ван Цзюнь-юя, третьи — у Су Ши. Как мы увидим далее, в этом отношении примеру Хуан Юнь-цзяо слеповали и некоторые другие авторы цзацзуань. Собрание Хуан Юнь-цзяо, как предыдущие, отличается глубиной понимания жизни, умением выразить ее образно, красочно, остроумно и лаконично. Это собрание, пожалуй, серьезнее других: в нем чаще звучат социальные мотивы (в особенности противопоставление бедности и богатства), отчетливо выражены патриотические чувства писателя.

Эпоха Сун в Китае (X–XIII вв.) ознаменована расцветом популярной народной литературы, центральное место в которой занимал жанр рассказа. Рассказы сунской эпохи остаются непревзойденными образцами устного народного творчества. Они послужили основой для дальнейшего развития письменной литературы — к ним восходят не только многие позднейшие рассказы, но и романы.

Вниманию читателей предлагается оригинальная повесть азербайджанского писателя Анара, написанная по мотивам древнего тюрко-огузского эпоса «Книга моего деда Коркута». В повести освещены почти все сюжеты, сюжетные линии, эпизоды и даже отдельные мотивы памятника далекой старины. В его повести очень рельефно подчеркнуто все то положительное, чем жило огузское общество и что увековечено сказителями. Основной пафос повести «Деде Коркут» составляет стремление огузов жить в мире и согласии между собой и с соседями.В предлагаемой читателям повести Анара «Деде Коркут» сохранен своеобразный стиль тюркского героического эпоса.

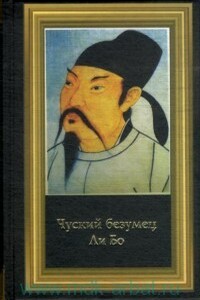

Ли Бо (701–763) — не просто великий китайский поэт. Это — культовая фигура, уникальное явление, мифологизировавшееся уже современниками, которые называли его Небожителем. Мистика, медитативное забвение, осенняя печаль, горькое осознание испорченности и гибельности современной поэту цивилизации, ушедшей от Чистоты изначального Дао, — вот мотивы стихотворений, которые вошли в этот сборник. Написанные в разные годы, но преимущественно в бассейне реки Янцзы, насыщенные духом мифологической чуской культуры, они могут вызвать интерес не только у специалистов, но и у широкого круга любителей как глубокой духовности Востока, так и задушевности русской поэзии, к созвучию с которой и стремился переводчик в своей работе.

В ведийский период истории древней Индии происходит становление эпического творчества. Эпические поэмы относятся к письменным памятникам и являются одними из важнейших и существенных источников по истории и культуре древней Индии первой половины I тыс. до н. э. Эпические поэмы складывались и редактировались на протяжении многих столетий, в них нашли отражение и явления ведийской эпохи. К основным эпическим памятникам древней Индии относятся поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна». В переводе на русский язык «Махабхарата» означает «Великое сказание о потомках Бхараты» или «Сказание о великой битве бхаратов».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.