Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней - [4]

После того как на следующее утро Адриан все-таки услышал Мемнона, тон Балбиллы стал и вовсе торжествующим. Она сравнивает звук со «звенящей бронзой», а не с расстроенной лирой, и приписывает троекратный крик (вместо обычного однократного) особой милости богов к ее повелителю. В следующих строках она осмеливается предположить, что Мемнон будет существовать вечно: «Не думаю, что ваше изваяние будет разрушено». Уверена, ей было бы приятно узнать, что она не ошиблась!

>6. Мне позволили взобраться на ступню колосса, как это делали много веков назад резчики, которым платили за то, чтобы они высекли в камне отклики древних туристов, впечатленных — или нет — чудесным пением.

Есть что-то особенно волнующее в том, чтобы идти по стопам приближенных Адриана и вглядываться в то, на что смотрели они 2000 лет назад, пусть даже мы, увы, не можем услышать пение. Однако в этой истории важнее другое: она демонстрирует, как древние люди воспринимали скульптурные и живописные изображения других людей — не в качестве пассивных произведений искусства, а как активных персонажей, играющих свою роль в жизни тех, кто смотрит на них. Было ли пение обманом, хитростью или чудом природы, статуя Мемнона напоминает нам о том, что изображения зачастую что-либо делали. А поэзия Балбиллы напоминает, что искусство — это не просто история художников, мужчин и женщин, которые рисовали и ваяли. Это также история мужчин и женщин, которые, как и она, смотрели и интерпретировали увиденное, а также история того, как менялись способы видения и восприятия.

Если мы хотим осмыслять художественные изображения людей, нам следует вернуть «в кадр» зрителей. И нет для этого лучшего места, чем другая достопримечательность Древнего мира — город, который также был дорог Адриану. Император часто бывал там и охотно его финансировал. Речь идет об Афинах, культуру которых мы можем изучать очень глубоко, буквально изнутри, благодаря тысячам изображений и миллионам слов — в поэзии, прозе, научных гипотезах и философских рассуждениях, — которые оставили нам древние афиняне.

>7. Этот фрагмент стопы Мемнона (трещина также видна на рис. 6) дает представление о том, как тесно расположены на ней надписи (в основном короткие стихи на греческом). Слева можно увидеть еще одно стихотворение Балбиллы: «Я, Балбилла, услышала от говорящего камня божественный голос Мемнона…»

Греческие тела

Примерно с 700 года до н. э., через семь столетий после того как были воздвигнуты египетские колоссы, афиняне начали один из самых радикальных в истории Европы экспериментов в сфере городской жизни. По нашим меркам, Афины не были крупным городом (в середине V в. до н. э. в демократическом правлении участвовали всего около 30 000 граждан мужского пола), однако в каком-то смысле они походили на современный мегаполис: представители разных классов, люди разного происхождения жили там бок о бок и совместно изобретали основные принципы того, что мы теперь называем «политика» (от греческого слова полис, или «город»). В реальности это была более чуждая нам и более жестокая культура, чем та ее облагороженная цензурированная версия, которая зачастую навязывается современному человеку. Такие афинские «изобретения», как демократия, театр, философия, история и теоретические размышления на тему того, что значит быть цивилизованным человеком и свободным гражданином, сосуществовали с эксплуатацией рабов, женщин и так называемых «варваров». И все это дополнялось ревностной приверженностью молодому, атлетическому человеческому телу, как будто оно могло служить гарантией моральной и политической добродетели или поощрять к ней. Идеальный гражданин, согласно представлениям афинян, должен был быть одновременно красивым и хорошим (по-гречески — калос кай агатос).

В соответствии с этой концепцией возник целый «город изображений» человеческого тела. В афинском и вообще в греческом искусстве почти не встречается пейзаж или натюрморт. Это всегда скульптурные и рисованные изображения людей. В Афинах они были на каждом шагу. В отличие от очерчивающего безопасные границы современного музея, где классические статуи пассивно стоят вдоль стен, там они присутствовали повсюду, играя свою роль в мире живых и населяя его почти на равных правах с последними. Вообразите площади и тенистые святилища, заполненные людьми не только из плоти и крови, но и из мрамора и бронзы. Представьте гимнасии, где упражняются обнаженные молодые атлеты, а ими любуются не только поклонники, но и ряды скульптурных атлетов, с точки зрения греков, столь же прекрасных. И наконец, вообразите мужчин на пирах или женщин, сидящих за прялкой либо ткацким станком, перед глазами которых постоянно находится характерная, красная с черным, афинская керамика с изображениями бытовых сцен, отражающих социальные роли жителей Афин.

Как бы великолепны ни были эти изделия, ставшие теперь бесценными музейными экспонатами, большая их часть изначально была домашней утварью, которая стояла на кухонной полке в каждом афинском доме. Примерно с 600 года до н. э. эти горшки и кувшины начали изготавливать тысячами, и не художники, а конкурировавшие между собой ремесленники квартала гончаров Керамейкос (от названия которого и произошло слово «керамика»). Сочные цвета получались в результате производственного процесса, включавшего многократный обжиг при разных температурах и бережное нанесение на поверхность разного рода ангобов. Именно эти горшки, украшенные фигурами людей, сделали изображение человеческого тела повсеместным в Афинах, а затем и во всем западном мире и за его пределами.

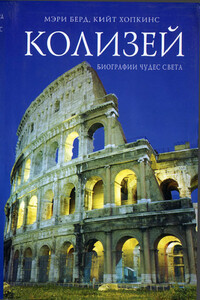

Колизей — наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Колизей настолько вошел в историю, что с 1928 по 2000 год фрагмент его колоннады изображали на медалях, которыми награждались победители Олимпийских игр, тем самым он служил символом классицизма и напоминанием об Играх, проводившихся в древности. Это грандиозное сооружение олицетворяет собой имперское величие и могущество Древнего Рима. Его мгновенно узнаваемый силуэт с течением времени стал эмблемой Вечного города, подобно Эйфелевой башне для Парижа или Кремлю для Москвы.

Насколько глубоко в западную культуру встроены механизмы, лишающие женщин права голоса в публичной сфере, отказывающие им в серьезном отношении и отсекающие их от возможности находиться во власти? Окидывая взглядом долгую историю западной традиции исключения женщин из общественной и политической жизни – от Античности и до наших дней, – известный историк, профессор Кембриджского университета Мэри Бирд задается рядом вопросов: какова культурная подоплека сексизма в политике, какие формы он принимает? Как западные общества привыкли смотреть на женщин, обладающих властью или стремящихся к ней? Поиск ответов на эти вопросы призван помочь преодолеть, наконец, многовековое неравенство, от которого продолжают страдать женщины во всем мире.

Мы встречаемся с образами и историей Древнего Рима в науке, литературе, искусстве. Но насколько близки к реальности наши представления об эпохе, на которую опирается вся западная цивилизация? Ведущий мировой специалист по древней истории Мэри Бирд в своей книге «SPQR: История Древнего Рима» объясняет, почему нам так важна римская история, каким образом маленький, ничем не примечательный городок Центральной Италии превратился в империю трех континентов.Название «SPQR» – аббревиатура латинского выражения senatus populus que romanus, означающего «сенат и народ Рима».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга — серия портретов писателей советской поры: Михаила Булгакова и Михаила Зощенко, Александра Фадеева и Юрия Олеши, Сергея Михалкова и Александра Твардовского, Валентина Катаева и Николая Эрдмана. Портреты — разные: есть обстоятельно писанные маслом, есть летучие графические зарисовки, есть и то, что можно счесть шаржем. И в то же время это — коллективный портрет, чьи черты дают представление о некоем общем явлении, именуемом «советский писатель». Или — «советский интеллигент». В книге рассмотрены сугубо отдельные, индивидуальные судьбы.

Новая книга политолога с мировым именем, к мнению которого прислушивается руководство основных государств, президента Center on Global Interests в Вашингтоне Николая Злобина – это попытка впервые разобраться в образе мыслей и основных ценностях, разделяемых большинством жителей США, понять, как и кем формируется американский характер, каковы главные комплексы и фобии, присущие американцам, во что они верят и во что не верят, как смотрят на себя, свою страну и весь мир, и главное, как все это отражается в политике США.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дворец рассматривается как топос культурного пространства, место локализации политической власти и в этом качестве – как художественная репрезентация сущности политического в культуре. Предложена историческая типология дворцов, в основу которой положен тип легитимации власти, составляющий область непосредственного смыслового контекста художественных форм. Это первый опыт исследования феномена дворца в его историко-культурной целостности. Книга адресована в первую очередь специалистам – культурологам, искусствоведам, историкам архитектуры, студентам художественных вузов, музейным работникам, поскольку предполагает, что читатель знаком с проблемой исторической типологии культуры, с основными этапами истории архитектуры, основными стилистическими характеристиками памятников, с формами научной рефлексии по их поводу.

Книга состоит из очерков, посвященных различным сторонам духовной жизни Руси XIV‑XVI вв. На основе уникальных источников делается попытка раскрыть внутренний мир человека тех далеких времен, показать развитие представлений о справедливости, об идеальном государстве, о месте человеческой личности в мире. А. И. Клибанов — известнейший специалист по истории русской общественной мысли. Данной книге суждено было стать последней работой ученого.Предназначается для преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся прошлым России и ее культурой.