Цивилизации. Образы людей и богов в искусстве от Древнего мира до наших дней - [5]

Два очень непохожих друг на друга образца, датирующиеся V в. до н. э., демонстрируют, как работают изображения, и указывают на важные связи между античным зрителем и фигурами на керамике. Больший по размеру (рис. 9) — охлаждающий сосуд для вина. Такие ставили на стол во время мужских пиршеств (неясно, держали ли в нем вино и потом опускали его в сосуд с холодной водой или же там была холодная вода, в которую погружали сосуд с вином). Меньший (рис. 8) — обычный кувшин для воды, которым, судя по виду, пользовались постоянно. Но изображения на них не просто украшение, а нечто намного большее, и не просто демонстрация эстетического интереса к человеческому телу или желания запечатлеть окружающий мир. Не сказать, чтобы это была кампания по общественному воспитанию, однако все вместе такие сосуды рассказывали афинянам, что значит быть афинянином. Их можно сравнить — несмотря на очень разный контекст — с посылами западной рекламы 1950-х гг. и более поздней, предлагающей путь к идеальной жизни посредством визуальных образов потребительских товаров.

На кувшине для воды мы видим идеальную афинскую женщину. Она состоятельна. Она сидит, а рабыня или служанка передает ей ребенка. В ногах у женщины корзина с шерстью. В целом это дает ответ на вопрос: в чем заключалось предназначение жен афинских граждан? В том, чтобы рожать детей и прясть шерсть. Кувшин, который, весьма вероятно, был частью женского домашнего мира, предлагает образец того, какой должна быть жена афинянина.

>8. Это наглядное изображение того, какой роли ожидало от привилегированной женщины афинское общество. Она должна была ткать и рожать детей (хотя могла при этом рассчитывать в хозяйстве на помощь рабыни, которая здесь передает ребенка своей госпоже).

Не таков охлаждающий сосуд для вина. Он украшен изображениями сатиров, мифических созданий, наполовину людей, наполовину животных (на что указывают их козлиные уши и хвосты). Все они пьяны. Один из них поставил свой кубок на совершенно неподходящую часть тела и пытается удержать его в равновесии (это настолько шокировало ханжеских музейных хранителей Викторианской эпохи, что они закрасили эрегированный пенис, так что трюк стал выглядеть еще менее правдоподобно — кубок парил в воздухе). Другому сатиру вино льется из кожаного бурдюка прямо в рот, что можно считать античным эквивалентом выпивания виски из горла бутылки.

Каков был посыл этих изображений, адресованных пирующим мужчинам? Заманчиво увидеть в этом нечто вроде современного предостережения на пачке сигарет: как бы хорошо вы ни проводили время, не пейте слишком много, не то превратитесь в грубое, буйное существо, которое здесь изображено. Однако эти сосуды предназначались не просто для передачи «правительственных сообщений». Нарисованные на них изображения поднимали значительно более важные проблемы. Если кувшин для воды рассказывал афинянкам, какими должны быть женщины, то охлаждающий сосуд для вина обращался к более сложным вопросам, где проходит граница между цивилизацией и ее отсутствием, между человеком и животным, и к вопросу о том, сколько вина нужно выпить, чтобы превратиться в зверя, где и как провести черту между цивилизованным гражданином и такими, как сатиры, которые жили вне города, в нецивилизованной дикой природе.

>9. Получеловеки-сатиры нарушают многие правила «цивилизованного» мужского пития. Употребление чистого алкоголя считалось не просто проявлением неумеренности — оно попирало общепринятое представление, что вино надо разбавлять водой.

В этот ранний период своей истории Афины активно изобретали сами себя, свои правила и обычаи. Не имея готовой модели, афиняне создавали саму идею того, что значит жить вместе в городском сообществе. Афинская драматургия, историческая наука и (несколько позже) философия показывают, насколько занимали авторов того времени вопросы, что такое гуманизм, как должен вести себя гражданин и что можно считать «цивилизацией». Но их представление о гуманизме большинству из нас не понравилось бы. Оно глубоко гендерно и жестко иерархично. Не случайно, например, рабы, изображенные на афинской керамике, буквально вполовину меньше афинских граждан. И в нем явно высмеиваются те, чьи лица, тела или привычки так или иначе не вписываются в «норму», — от чужаков-варваров до старых и уродливых, толстых и обрюзглых. Визуальные образы — людей ли, получеловеков ли — хочешь не хочешь, также играли важную роль в этой полемике, служа рекламой, т. е. показывая людям, которые смотрели на них, какими им следует быть, как надо себя вести и как выглядеть.

>10. Дурацкие трюки пьяных сатиров намекают на их сексуальную распущенность — в их обществе ни одно живое существо не может чувствовать себя в безопасности.

>11. Изображение атлета и его раба на кратере (сосуде для смешивания вина и воды) V в. до н. э. наглядно демонстрирует иерархию. Крошечный раб склоняется к ногам своего господина, который с силой опирается о его голову.

То, что мы видим здесь, — визуальные образы, создающие одно из представлений о цивилизованном человеке. Но в этом есть и нечто большее.

Насколько глубоко в западную культуру встроены механизмы, лишающие женщин права голоса в публичной сфере, отказывающие им в серьезном отношении и отсекающие их от возможности находиться во власти? Окидывая взглядом долгую историю западной традиции исключения женщин из общественной и политической жизни – от Античности и до наших дней, – известный историк, профессор Кембриджского университета Мэри Бирд задается рядом вопросов: какова культурная подоплека сексизма в политике, какие формы он принимает? Как западные общества привыкли смотреть на женщин, обладающих властью или стремящихся к ней? Поиск ответов на эти вопросы призван помочь преодолеть, наконец, многовековое неравенство, от которого продолжают страдать женщины во всем мире.

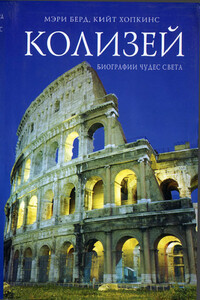

Колизей — наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившихся до нашего времени. Колизей настолько вошел в историю, что с 1928 по 2000 год фрагмент его колоннады изображали на медалях, которыми награждались победители Олимпийских игр, тем самым он служил символом классицизма и напоминанием об Играх, проводившихся в древности. Это грандиозное сооружение олицетворяет собой имперское величие и могущество Древнего Рима. Его мгновенно узнаваемый силуэт с течением времени стал эмблемой Вечного города, подобно Эйфелевой башне для Парижа или Кремлю для Москвы.

Мы встречаемся с образами и историей Древнего Рима в науке, литературе, искусстве. Но насколько близки к реальности наши представления об эпохе, на которую опирается вся западная цивилизация? Ведущий мировой специалист по древней истории Мэри Бирд в своей книге «SPQR: История Древнего Рима» объясняет, почему нам так важна римская история, каким образом маленький, ничем не примечательный городок Центральной Италии превратился в империю трех континентов.Название «SPQR» – аббревиатура латинского выражения senatus populus que romanus, означающего «сенат и народ Рима».

Одну из самых ярких метафор формирования современного западного общества предложил классик социологии Норберт Элиас: он писал об «укрощении» дворянства королевским двором – институцией, сформировавшей сложную систему социальной кодификации, включая определенную манеру поведения. Благодаря дрессуре, которой подвергался европейский человек Нового времени, хорошие манеры впоследствии стали восприниматься как нечто естественное. Метафора Элиаса всплывает всякий раз, когда речь заходит о текстах, в которых фиксируются нормативные модели поведения, будь то учебники хороших манер или книги о домоводстве: все они представляют собой попытку укротить обыденную жизнь, унифицировать и систематизировать часто не связанные друг с другом практики.

Книга «Чертополох и терн» – результат многолетнего исследовательского труда, панорама социальной и политической истории Европы с XIV по XXI вв. через призму истории живописи. Холст, фреска, картина – это образ общества. Анализируя произведение искусства, можно понять динамику европейской истории – постоянный выбор между республикой и империей, между верой и идеологией. Первая часть книги – «Возрождение веры» – охватывает период с XIV в. до Контрреформации. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

По убеждению японцев, леса и поля, горы и реки и даже людские поселения Страны восходящего солнца не свободны от присутствия таинственного племени ёкай. Кто они? Что представляет собой одноногий зонтик, выскочивший из темноты, сверкая единственным глазом? А сверхъестественная красавица, имеющая зубастый рот на… затылке? Всё это – ёкай. Они невероятно разнообразны. Это потусторонние существа, однако вполне материальны. Некоторые смертельно опасны для человека, некоторые вполне дружелюбны, а большинство нейтральны, хотя любят поиграть с людьми, да так, что тем бывает отнюдь не весело.

Данное интересное обсуждение развивается экстатически. Начав с проблемы кризиса славистики, дискуссия плавно спланировала на обсуждение академического дискурса в гуманитарном знании, затем перебросилась к сюжету о Судьбах России и окончилась темой почтения к предкам (этакий неожиданный китайский конец, видимо, — провидческое будущее русского вопроса). Кажется, что связанность замещена пафосом, особенно явным в репликах А. Иванова. Однако, в развитии обсуждения есть своя собственная экстатическая когерентность, которую интересно выявить.

Эти заметки родились из размышлений над романом Леонида Леонова «Дорога на океан». Цель всего этого беглого обзора — продемонстрировать, что роман тридцатых годов приобретает глубину и становится интересным событием мысли, если рассматривать его в верной генеалогической перспективе. Роман Леонова «Дорога на Океан» в свете предпринятого исторического экскурса становится крайне интересной и оригинальной вехой в спорах о путях таксономизации человеческого присутствия средствами русского семиозиса. .