Цимес - [52]

— Пусть. Есть чувства, которые больше слов. Так ты любишь его, скажи?

— Да. Пожалуй, да.

— Тогда почему вы не вместе?

— Так… Ты помнишь наш уговор? Если непременно хочешь вести взрослые беседы, мы сразу переходим на английский.

— Хоть на китайский, у тебя все равно ничего не выйдет. Все и так очевидно, не скроешь.

— Да я и не пытаюсь особо. Просто сейчас и с тобой не хочу об этом говорить.

— Потому что я, по-твоему, маленькая? Да?

— А разве нет? Есть вещи, которые тебе совершенно ни к чему. Ты просто-напросто не захочешь их понять, а тем более принять. По крайней мере пока.

— Ты говоришь, как все, — зачем? Я и так знаю, что вы, взрослые, умеете все усложнять. Ищете любые отговорки, лишь бы все-таки не оказаться вместе: семья, дети, деньги, бизнес. Вы все время боитесь ошибиться и все время ошибаетесь. Ошибочно женитесь, ошибочно разводитесь, остаетесь в одиночестве — тоже ошибочно.

— Все верно, Наташа, в твоем возрасте именно так и положено думать.

— Ну да. Сейчас ты скажешь, что потом жизнь все расставит по своим местам.

— Расставит, милая моя, конечно, расставит и даже не спросит. Только это будет потом, а пока наслаждайся молодостью и ее способностью все упрощать.

— Ты никак не хочешь понять, Рита. Я ничего не упрощаю, даже не собираюсь этого делать. Зачем, если все и так просто?

— Что ж… В таком случае, ты нашла рецепт счастья. Я за тебя рада, поверь, но мне отчего-то грустно.

— Его не надо искать, ну как ты не понимаешь? Он есть, и он в тебе, вот и все. В тебе, во мне, в каждом из нас.

— Значит, у тебя есть ответ на любой вопрос? Вернее, в тебе?

— Не на любой. Но на тот, который я слышу у себя внутри, — есть.

— И что же это за вопрос, моя птичка? И что же это за ответ?

— Только не смейся и не отмахивайся. То, что я скажу, настолько очевидно, что тебе сразу станет досадно, как ты сама не додумалась. Просто послушай и услышь.

— Хорошо, я попробую. Ну?

— Жизнь — это быть с тем, без кого ее нет. Без кого не выжить. Все.

— Все?

— Ничего не говори, просто вслушайся — не только в сами эти слова, но и в тишину после них.

Наташа встает, и ветер тут же подхватывает и начинает трепать ее светлые волосы. Она еще слишком юна, чтобы называться красивой, но вот-вот расцветет. Чуть раскосые, влажно-зеленые глаза, слегка выступающие скулы и матовая кожа — ах, эта вечная капля дикой монгольской крови. Еще у нее сильные стройные ноги и тонкие руки, которыми она размахивает, когда волнуется, — вот как сейчас. Временами она кажется мне почти родной, может, потому, что так похожа на меня прежнюю. Тогда я удивляюсь — то ли тому, что тоже была когда-то молодой, то ли тому, что на самом деле такой и осталась, если не считать отражения в зеркале. И все-таки мне совсем не хочется спорить с ней, и доказывать, и…

— Не понимаю. У тебя такое лицо, такой взгляд… Снисходительный. Почему, Рита? Ну что такого особенного ты успела в жизни? Увидеть больше стран? Прочесть больше книг? Узнать больше мужчин?

Она в самом деле завелась не на шутку, даже губы дрожат — вот-вот заплачет.

— А я знаю, почему! Ты боишься: а вдруг я права? Потому что ты сама когда-то думала так же. Когда-то давно. И верила в то, что уже почти совсем забыла сейчас. Потому что в тебе сидит страх. Страх показать, что у тебя внутри на самом деле. У вас у всех так, поэтому вы называете себя взрослыми. Вы без конца твердите о любви, а сами спешите задушить ее, едва заподозрив, что она может появиться. Разве нет? Хотя вы никогда не признаетесь в этом — ни один из вас, и ты тоже.

— Наташенька, да что с тобой? Если ты сама все понимаешь, так о чем же спорить? Просто каждому возрасту свое — ничего не поделаешь. И хорошо, что так.

— А я не хочу! Не хочу, как ты! Бояться своих слез, своей любви — не хочу!

Ну вот, наконец-то она расплакалась — беззвучно, только слезы, слезы, слезы. Плачь, милая, плачь, после этого всегда легче, почти всегда. Но все-таки: что же это такое? Что-то с ней не так, я же вижу. Влюбилась, что ли?

— Ну-ка, погоди… — я беру ее за руку. — Что-то случилось, да? Что-то, чего я не знаю и никто вообще не знает, ни родители, никто?

2

Аиста гнездо на ветру.

А под ним — за пределами бури –

Вишен спокойный цвет.

Сколько времени мы знакомы? Да всю ее, Наташину, жизнь. Все ее семнадцать лет, даже больше. Потому что Маришка, ее мать, — моя школьная подруга. Мало того, даже работали мы довольно долго в одной школе — я преподавала английский, она математику. Правда, она работала больше для удовольствия — ставка у нее была мизерная, — в основном чтобы показаться в учительской в новом дорогом наряде и рассказать, в каком ресторане они с мужем ужинали накануне вечером. Впрочем, это продолжалось не слишком долго: как и полагалось владельцу полулегального бизнеса и шальных денег, он довольно скоро ее бросил, и она снова оказалась прежней Маришкой — незаменимой и почти родной. У меня, между прочим, к тому времени уже был горячо любимый муж и наши драгоценные двойняшки: Котя и Мотя — Костя и Матвей. Маришка часто приходила к нам, мы пили чай, болтали, иногда она нас выручала — сидела с мальчишками, даже оставалась ночевать. И вдруг…

Село Белогорье. Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Воскресная литургия. Молитвенный дух объединяет всех людей. Среди молящихся есть молодой парень в инвалидной коляске, это Максим. Максим большой молодец, ему все дается с трудом: преодолевать дорогу, писать письма, разговаривать, что-то держать руками, даже принимать пищу. Но он не унывает, старается справляться со всеми трудностями. У Максима нет памяти, поэтому он часто пользуется словами других людей, но это не беда. Самое главное – он хочет стать нужным другим, поделиться своими мыслями, мечтами и фантазиями.

Скорее рассказ, чем книга. Разрушенные представления, юношеский максимализм и размышления, размышления, размышления… Нет, здесь нет большой трагедии, здесь просто мир, с виду спокойный, но так бурно переживаемый.

Валенсия мечтала о яркой, неповторимой жизни, но как-то так вышло, что она уже который год работает коллектором на телефоне. А еще ее будни сопровождает целая плеяда страхов. Она боится летать на самолете и в любой нестандартной ситуации воображает самое страшное. Перемены начинаются, когда у Валенсии появляется новый коллега, а загадочный клиент из Нью-Йорка затевает с ней странный разговор. Чем история Валенсии связана с судьбой миссис Валентайн, эксцентричной пожилой дамы, чей муж таинственным образом исчез много лет назад в Боливии и которая готова рассказать о себе каждому, готовому ее выслушать, даже если это пустой стул? Ох, жизнь полна неожиданностей! Возможно, их объединил Нью-Йорк, куда миссис Валентайн однажды полетела на свой день рождения?«Несмотря на доминирующие в романе темы одиночества и пограничного синдрома, Сьюзи Кроуз удается наполнить его очарованием, теплом и мягким юмором». – Booklist «Уютный и приятный роман, настоящее удовольствие». – Popsugar.

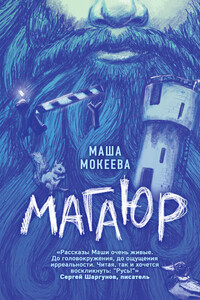

Маша живёт в необычном месте: внутри старой водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при свете керосиновой лампы, винтовая лестница проржавела, повсюду сквозняки… И вместе с Машей в этой башне живет мужчина по имени Магаюр.

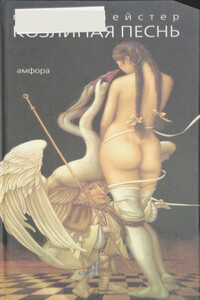

Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.

Роман, написанный поэтом. Это многоплановое повествование, сочетающее фантастический сюжет, философский поиск, лирическую стихию и языковую игру. Для всех, кто любит слово, стиль, мысль. Содержит нецензурную брань.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)