Цимес - [51]

Кеша задумался. Вдруг показалось, что комната эта похожа на клетку, только совсем непрозрачную. И другие комнаты тоже, из них ведь почти ничего не видно. Так и ходишь из одной в другую — без конца. А воздух, осень, деревья остаются так далеко, что и не добраться вовсе. Ему стало ужасно жалко всех — и Катю, и Сережу, и Антошку, и даже того самого кота. И вовсе не потому, что они из этих своих клеток улететь не могут, а потому что не замечают даже, что давно-давно в них сидят. Привыкли. Само это слово ему тоже совсем не понравилось, чувствовалась в нем какая-то обреченность, что ли. Не хватало той самой степени свободы, про которую говорил когда-то Сережа и которой сам Кеша обладал от рождения — просто потому что птица.

Он вернулся в клетку, попил из поильника. Задумался.

«Нет, останусь. Ну как они тут все без меня, особенно Антошка? Ему ведь еще многому надо научиться, не только говорить, — петь, летать, например. Иначе не только до девятого, до обычного неба не добраться. И кто его научит, если не я? Хотя он мальчик способный, недаром с ним так легко. Жизнь длинная. Будет еще и другая осень, и другие деревья, и даже другое небо. Главное — чтобы всегда хотелось летать и петь. Даже если молча — не важно, тебя услышат. Те, кому надо, — услышат.

И какая, в сущности, разница, человек ты или канарейка…»

Кузнечик в кулаке

РИТА

1

Вишни расцвели.

Не открыть сегодня мне

Тетрадь с песнями[2].

— Если не знаешь, с чего начать, начинай с описания природы — всегда.

— Всегда? И даже не важно, о чем пишешь?

— Конечно. Это совершенно универсальный способ, независимо ни от чего.

— Почему? Разве такое может быть?

— Ну как тебе объяснить… Просто посмотри вокруг. Ты видишь это небо, лужайки, эти деревья? Слышишь, как они шепчутся, как говорят друг с другом? Обо всем, что вокруг, о каждом из нас.

— Значит, и о нас с тобой тоже?

Мы с ней в самом сердце Лондона, а Лондон — это, конечно же, Гайд-парк. Вот его клены и платаны — бредут, понурив отяжелевшие после недавнего дождя, набухшие влагой головы. Неподалеку, под старой, уже так давно склонившейся над водой ивой, парочка подростков — рваные джинсы, наушники, беззаботные лохматые макушки. Тут же, рядом, селезень, уткнув нежный клюв в утиную шею, самозабвенно топчет перышки своей подруги.

Точеная Наташина головка послушно поворачивается из стороны в сторону и вдруг оказывается у меня на плече.

— Рита… — она на несколько секунд умолкает, словно подбирая слова, и продолжает: — Ты сначала говоришь странные вещи, а потом всегда оказываешься права. Как тебе это удается, скажи?

Мне сорок два, ей семнадцать. Она называет меня по имени и обращается на ты. Для нее все просто: я — замученная бытом и кризисом учительница английского и на ближайшие несколько дней что-то вроде бонны для нее — красивой капризной девочки из богатой семьи, пожелавшей прогуляться в Лондон, — всего и только. Жизнь иногда подкидывает очень странные сюжеты. Вот и этот, наш с ней, тоже…

— И еще: именно тебя не удивило, что я решила изучать японский язык, у всех остальных просто глаза на лоб. Почему?

— Во-первых, японский язык — это прекрасно, хотя бы потому, что это Басё. А во-вторых, я все-таки немножко знаю тебя.

— Хм… А что говорит Марк?

— А что Марк? Ты же знаешь, как замечательно он умеет молчать и как любит это делать.

Еще он любит меня. Он звонит мне дважды в день, каждое утро и каждый вечер, говорит, что я превратилась в его привычку — не ту, которая убивает чувства, но ту, которая делает их еще острее. И это совершенно ни на что не похоже. Наташу он не любит совсем, вернее, не воспринимает ее всерьез, ворчит, что я во всем ей потакаю. Он прав и в этом тоже, потому что он прав всегда, с тех самых пор, как мы…

— Она чересчур избалована для своего возраста, ты не можешь этого отрицать. Слишком многое ей позволено. Почему с ней должна лететь именно ты, у нее ведь есть собственные родители? Мать-то уж могла бы…

— Потому что санкции, ты же знаешь. Много денег — много хлопот. Кроме того, ей надо практиковаться в языке.

— Насколько я помню, она собирается поступать на японский, а твоя специальность английская литература. Разве нет?

— Английский необходим в любом случае, ты же не будешь с этим спорить? И в любом случае лучше быть разносторонне образованным человеком.

— Как ты?

— Таких, как я, больше нет. Только вчера ты сам…

— Да, но ты каждый раз заставляешь меня проходить через ноль — осознавать это снова и снова. Как это может быть, скажи?

— Неужели все в самом деле так уж плохо? — смеюсь я.

— Улетно. Кажется, так она говорит, эта твоя Наташа? Послушай, ну не улетай, а?

Мы улетели. Потому что содержать двух моих, пусть уже совершеннолетних, мальчишек… Вот тебе и Лондон, милая моя. Все включено — кажется, так это называется.

— Рита, ты ведь любишь его, да? Если честно?

— А почему ты думаешь, что я стану об этом — с тобой? И с чего это вообще пришло тебе в голову?

— Потому что, когда ты о нем говоришь, когда мы о нем говорим, у тебя глаза такие… особенные.

— Это какие же?

— Я не могу… Я не знаю, как сказать.

— Ну вот, а собираешься в филологи. У филолога в голове слов знаешь сколько должно быть?

Село Белогорье. Храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Воскресная литургия. Молитвенный дух объединяет всех людей. Среди молящихся есть молодой парень в инвалидной коляске, это Максим. Максим большой молодец, ему все дается с трудом: преодолевать дорогу, писать письма, разговаривать, что-то держать руками, даже принимать пищу. Но он не унывает, старается справляться со всеми трудностями. У Максима нет памяти, поэтому он часто пользуется словами других людей, но это не беда. Самое главное – он хочет стать нужным другим, поделиться своими мыслями, мечтами и фантазиями.

Скорее рассказ, чем книга. Разрушенные представления, юношеский максимализм и размышления, размышления, размышления… Нет, здесь нет большой трагедии, здесь просто мир, с виду спокойный, но так бурно переживаемый.

Валенсия мечтала о яркой, неповторимой жизни, но как-то так вышло, что она уже который год работает коллектором на телефоне. А еще ее будни сопровождает целая плеяда страхов. Она боится летать на самолете и в любой нестандартной ситуации воображает самое страшное. Перемены начинаются, когда у Валенсии появляется новый коллега, а загадочный клиент из Нью-Йорка затевает с ней странный разговор. Чем история Валенсии связана с судьбой миссис Валентайн, эксцентричной пожилой дамы, чей муж таинственным образом исчез много лет назад в Боливии и которая готова рассказать о себе каждому, готовому ее выслушать, даже если это пустой стул? Ох, жизнь полна неожиданностей! Возможно, их объединил Нью-Йорк, куда миссис Валентайн однажды полетела на свой день рождения?«Несмотря на доминирующие в романе темы одиночества и пограничного синдрома, Сьюзи Кроуз удается наполнить его очарованием, теплом и мягким юмором». – Booklist «Уютный и приятный роман, настоящее удовольствие». – Popsugar.

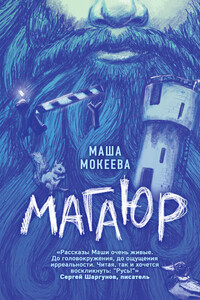

Маша живёт в необычном месте: внутри старой водонапорной башни возле железнодорожной станции Хотьково (Московская область). А еще она пишет истории, которые собраны здесь. Эта книга – взгляд на Россию из окошка водонапорной башни, откуда видны персонажи, знакомые разве что опытным экзорцистам. Жизнь в этой башне – не сказка, а ежедневный подвиг, потому что там нет электричества и работать приходится при свете керосиновой лампы, винтовая лестница проржавела, повсюду сквозняки… И вместе с Машей в этой башне живет мужчина по имени Магаюр.

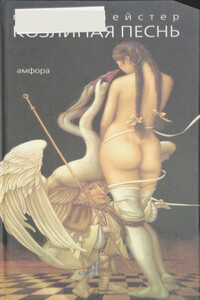

Эта странная, на грани безумия, история, рассказанная современной нидерландской писательницей Мариет Мейстер (р. 1958), есть, в сущности, не что иное, как трогательная и щемящая повесть о первой любви.

Роман, написанный поэтом. Это многоплановое повествование, сочетающее фантастический сюжет, философский поиск, лирическую стихию и языковую игру. Для всех, кто любит слово, стиль, мысль. Содержит нецензурную брань.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)