Цимес - [38]

Отчего он так меня раздражает? Странно, может, потому, что он жив, а я нет?

Утро и вправду выдалось невыносимым. В распахнутую балконную дверь врывались нетерпеливые гудки машин, колокольный звон, крики птиц. Но ни малейшего дуновения ветра. Мир словно остановился — все было совсем как вчера.

Не было только меня.

Кроме вещей, документов, сотового телефона и ноутбука была найдена и приобщена к делу фотография Марии. Вот она идет чуть впереди, почти вприпрыжку — от радости, от молодости, от самой себя. Обернулась на ходу, медные волосы взметнулись, зовет меня — телом, взглядом, улыбкой, всем. Такая невысокая, лицо совсем детское, и глаза смеются. Всего четыре года назад, мой самый первый приезд в Рим…

А больше — зачем вам?

Ее, конечно, найдут, и мне тревожно.

Она рассказала нам, что приехала в Рим учиться петь — после четырех курсов Московской консерватории. А увлечение историей Ватикана — это просто хобби, за которое довольно неплохо платят, в этом все дело. Ведь надо же оплачивать занятия, да и просто жить наконец.

И вот мы с Лешкой стоим под сводами Сикстинской капеллы, задрав головы к расписному потолку, а она, Мария, рассказывает почти шепотом — разговаривать громко нельзя — о том, как и почему Микеланджело провел здесь целых девять лет своей долгой жизни.

Взгляд мой против воли все время обращается к ее теплой коже, нежному, совершенно детскому подбородку, к плавным движениям ее тела. И что поражает меня больше — этот самый потолок или?.. Лешка, конечно, все видит и едва заметно ухмыляется: мол, а что? Она и в самом деле ничего себе… Мы с ним знаем друг друга уже черт знает сколько лет, у нас разный характер, разные привычки, разные вкусы — во всем, кроме женщин. И когда его глаза прилипают к ее коленкам, светящимся через модные прорехи в джинсах, я слегка поворачиваюсь и сую ему кулак под ребра. Не сметь, моя…

Я вижу — себя…

Я вижу себя, изможденного работой, на лесах, под самым потолком. Правая рука затекла, плечи и шея налились свинцом. Даже кисть — она всего лишь продолжение пальцев, а значит, болит и немеет ничуть не меньше. От запаха краски раскалывается голова, а еще он смешивается с запахом пота и серы. Откуда здесь сера? Ах, да, конечно, яма. Бездонная яма, куда скатываются грешники. Верю ли я сам в то, что пишу изо дня в день уже столько лет? Об этом не знает и никогда не узнает никто. Только Виттория, может быть, догадывается. Но и она понимает, что даже я, Микеланджело, не могу сказать «нет», если сам папа… Она просто приходит. Приносит обед: сыр, хлеб, вино, виноград, рассказывает новости — я ведь уже несколько недель не выхожу на улицу, только бы скорее закончить и домой, домой, в Тоскану. Там я наконец буду один, там я смогу быть с Витторией. И что мне ваш Страшный суд, когда вот ее груди, так похожие на флорентийские холмы…

Все вещи собраны и пронумерованы, тело увезено в морг, квартира опечатана, соседи опрошены. Даже бедная маленькая Мари-Флоранс, хозяйка квартиры с совершенно французским именем, которой я никогда не причинял никаких хлопот, уже вызвана в полицейское управление для допроса. Впрочем, что она может рассказать? Два раза в год, на месяц, в течение четырех лет — всего двести сорок дней и ночей с ней, с Марией, — вот и вся наша семейная жизнь.

Дома Эльзе я говорил — дела, да она никогда особо и не…

Но как только я пересекал границу…

Как только я пересекал границу, сердце начинало стучать по-другому: Мария… Мария… Мария…

Когда умираешь, вспоминается только хорошее, — если бы не эта странная тревога. Почему они говорят, что меня убили, — разве такое возможно? Хотя утверждают, что возможно все. Наверное, так и есть. К тому же люди гибнут — красота остается.

Я помню. Я их слышал — эти слова.

МАРИЯ

Микеланджело уже исполнилось шестьдесят один. Она была младше на шестнадцать лет — недоступная и все еще прекрасная. Она писала стихи, воспевающие божественную любовь. Виттория — он просто сходил по ней с ума.

— Вы не любите меня.

— Вы ошибаетесь, я люблю вас больше, чем вы когда-нибудь сможете себе представить.

— Тогда — почему?

— Все очень просто. Вы великий мастер и достойны лишь не менее великого чувства. Главное — стремление к прекрасному, и оно будет с вами всегда. Идите за ним, и оно приведет вас к бессмертию.

— А вы?

— Моя любовь к вам больше, чем радость принадлежать вам. И потом — я умру раньше вас. Поцелуйте меня, когда это случится.

…В тот год он вернулся к Сикстинской капелле второй раз, второй раз вернулся в Рим. Папа и «Страшный суд» ждали его, и он не смог отказать. Но…

«Пусть будет, как сказала Виттория. Моя любовь, мой талант и мое отчаяние сильнее их правил и догм. Они хотят Страшного суда? Что же, они его получат. Они увидят…»

Кардиналы возмущенно переговаривались вполголоса, ожидая выхода папы.

— Все эти фигуры совершенно обнажены. И такие непристойные позы.

— Посмотрите, у Иисуса даже нет бороды. Просто чистое лицо.

— И такое… безжалостное.

— А его тело? Разве оно божественно? Это скорее тело мужчины, атлета — тело человека…

С церковью не поспоришь. Вердикт предписал: тела прикрыть.

И Микеланджело ответил:

Даже если весь мир похож на абсурд, хорошая книга не даст вам сойти с ума. Люди рассказывают истории с самого начала времен. Рассказывают о том, что видели и о чем слышали. Рассказывают о том, что было и что могло бы быть. Рассказывают, чтобы отвлечься, скоротать время или пережить непростые времена. Иногда такие истории превращаются в хроники, летописи, памятники отдельным периодам и эпохам. Так появились «Сказки тысячи и одной ночи», «Кентерберийские рассказы» и «Декамерон» Боккаччо. «Новый Декамерон» – это тоже своеобразный памятник эпохе, которая совершенно точно войдет в историю.

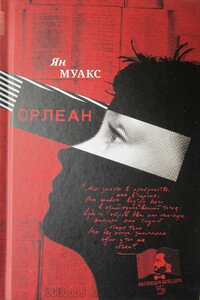

«Унижение, проникнув в нашу кровь, циркулирует там до самой смерти; мое причиняет мне страдания до сих пор». В своем новом романе Ян Муакс, обладатель Гонкуровской премии, премии Ренодо и других наград, обращается к беспрерывной тьме своего детства. Ныряя на глубину, погружаясь в самый ил, он по крупицам поднимает со дна на поверхность кошмарные истории, явно не желающие быть рассказанными. В двух частях романа, озаглавленных «Внутри» и «Снаружи», Ян Муакс рассматривает одни и те же годы детства и юности, от подготовительной группы детского сада до поступления в вуз, сквозь две противоположные призмы.

В сборнике представлены произведения выдающегося писателя Фридриха Горенштейна (1932–2002), посвященные Израилю и судьбе этого государства. Ранее не издававшиеся в России публицистические эссе и трактат-памфлет свидетельствуют о глубоком знании темы и блистательном даре Горенштейна-полемиста. Завершает книгу синопсис сценария «Еврейские истории, рассказанные в израильских ресторанах», в финале которого писатель с надеждой утверждает: «Был, есть и будет над крышей еврейского дома Божий посланец, Ангел-хранитель, тем более теперь не под чужой, а под своей, ближайшей, крышей будет играть музыка, слышен свободный смех…».

В повести рассматриваются проблемы современного общества, обусловленные потерей семейных ценностей. Постепенно материальная составляющая взяла верх над такими понятиями, как верность, любовь и забота. В течение полугода происходит череда событий, которая усиливает либо перестраивает жизненные позиции героев, позволяет наладить новую жизнь и сохранить семейные ценности.

События книги разворачиваются в отдаленном от «большой земли» таежном поселке в середине 1960-х годов. Судьбы постоянных его обитателей и приезжих – первооткрывателей тюменской нефти, работающих по соседству, «ответработников» – переплетаются между собой и с судьбой края, природой, связь с которой особенно глубоко выявляет и лучшие, и худшие человеческие качества. Занимательный сюжет, исполненные то драматизма, то юмора ситуации описания, дающие возможность живо ощутить красоту северной природы, боль за нее, раненную небрежным, подчас жестоким отношением человека, – все это читатель найдет на страницах романа. Неоценимую помощь в издании книги оказали автору его друзья: Тамара Петровна Воробьева, Фаина Васильевна Кисличная, Наталья Васильевна Козлова, Михаил Степанович Мельник, Владимир Юрьевич Халямин.

Когда даже в самом прозаичном месте находится место любви, дружбе, соперничеству, ненависти… Если твой привычный мир разрушают, ты просто не можешь не пытаться все исправить.

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи.

Один из главных «героев» романа — время. Оно властно меняет человеческие судьбы и названия улиц, перелистывая поколения, словно страницы книги. Время своенравно распоряжается судьбой главной героини, Ирины. Родила двоих детей, но вырастила и воспитала троих. Кристально честный человек, она едва не попадает в тюрьму… Когда после войны Ирина возвращается в родной город, он предстает таким же израненным, как ее собственная жизнь. Дети взрослеют и уже не помнят того, что знает и помнит она. Или не хотят помнить? — Но это означает, что внуки никогда не узнают о прошлом: оно ускользает, не оставляя следа в реальности, однако продолжает жить в памяти, снах и разговорах с теми, которых больше нет.

Роман «Жили-были старик со старухой», по точному слову Майи Кучерской, — повествование о судьбе семьи староверов, заброшенных в начале прошлого века в Остзейский край, там осевших, переживших у синего моря войны, разорение, потери и все-таки выживших, спасенных собственной верностью самым простым, но главным ценностям. «…Эта история захватывает с первой страницы и не отпускает до конца романа. Живые, порой комичные, порой трагические типажи, „вкусный“ говор, забавные и точные „семейные словечки“, трогательная любовь и великое русское терпение — все это сразу берет за душу.

Великое счастье безвестности – такое, как у Владимира Гуркина, – выпадает редкому творцу: это когда твое собственное имя прикрыто, словно обложкой, названием твоего главного произведения. «Любовь и голуби» знают все, они давно живут отдельно от своего автора – как народная песня. А ведь у Гуркина есть еще и «Плач в пригоршню»: «шедевр русской драматургии – никаких сомнений. Куда хочешь ставь – между Островским и Грибоедовым или Сухово-Кобылиным» (Владимир Меньшов). И вообще Гуркин – «подлинное драматургическое изумление, я давно ждала такого национального, народного театра, безжалостного к истории и милосердного к героям» (Людмила Петрушевская)