Черный - [65]

Jaoul (Martine), dir. Des teintes et des couleurs, exposition. Paris, 1988.

Lauterbach (F.). Geschichte der in Deutschland bei der Färberei angewandten Farbstoffe, mit besonderer Berücksichtigung des mittelalterlichen Waidblaues. Leipzig, 1905.

Legget (W.F.). Ancient and Medieval Dyes. New York, 1944.

Lespinasse (René de). Histoire générale de Paris. Les métiers et corporations de la ville de Paris. T. III (Tissus, étoffes…). Paris, 1897.

Pastoureau (Michel). Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval. Paris, 1998.

Ploss (Emil Ernst). Ein Buch von alten Farben. Technologie der Textilfarben im Mittelalter. 6>e éd. Munich, 1989.

Rebora (Giovanni). Un manuale di tintoria del Quattrocento. Milan, 1970.

Varichon (Anne). Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples. Paris, 2000.

Bomford (David) et al. Art in the Making: Italian Painting before 1400. London, 1989.

–. Art in the Making: Impressionism. London, 1990.

Brunello (Franco). «De arte illuminandi» e altri trattati sulla tecnica della miniatura medievale. 2>e éd. Vicenza, 1992.

Feller (Robert L.), Roy (Ashok). Artists’ Pigments. A Handbook of their History and Characteristics. Washington, 1985–1986, 2 vol.

Guineau (Bernard), dir. Pigments et colorants de l’Antiquité et du Moyen Âge. Paris, 1990.

Harley (R.D.). Artists’ Pigments (c. 1600–1835). 2>e éd. London, 1982.

Kittel (H.), dir. Pigmente. Stuttgart, 1960.

Laurie (A.P.). The Pigments and Mediums of Old Masters. London, 1914.

Loumyer (Georges). Les Traditions techniques de la peinture médiévale. Bruxelles, 1920.

Merrifield (Mary P.). Original Treatises dating from the XIIth to the XVIIIth Centuries on the Art of Painting. London, 1849, 2 vol.

Montagna (Giovanni). I pigmenti. Prontuario per l’arte e il restauro. Florence, 1993.

Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken. I: Farbmittel, Buchmalerei, Tafel– und Leinwandmalerei. Stuttgart, 1988.

Roosen-Runge (Heinz). Farbgebung und Technik frühmittelalterlicher Buchmalerei. Munich, 1967, 2 vol.

Smith (C.S.), Hawthorne (J.G.). Mappae clavicula. A Little Key to the World of Medieval Techniques. Philadelphia, 1974 (Transactions of The American Philosophical Society. n. s. Vol. 64/IV).

Technè. La science au service de l’art et des civilisations. Vol. 4. 1996 («La couleur et ses pigments»).

Thompson (Daniel V.). The Material of Medieval Painting. London, 1936.

Zerdoun (Monique). Les Encres noires au Moyen Âge. Paris, 1983.

Baldwin (Frances E.). Sumptuary Legislation and Personal Relation in England. Baltimore, 1926.

Baur (Veronika). Kleiderordnungen in Bayern von 14. bis 19. Jahrhundert. Munich, 1975.

Boehn (Max von). Die Mode. Menschen und Moden vom Untergang der alten Welt bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Munich, 1907–1925. 8 vol.

Boucher (François). Histoire du costume en Occident de l’Antiquité à nos jours. Paris, 1965.

Bridbury (A.R.). Medieval English Clothmaking. An Economic Survey. London, 1982.

Eisenbart (Liselotte C.). Kleiderordnungen der deutschen Städte zwischen 1350–1700, Göttingen, 1962.

Friedman (Daniel). Une histoire du blue jean. Paris, 1987.

Harte (N.B.), Ponting (K.G.), éds. Cloth and Clothing in Medieval Europe. Essays in Memory of E.M. Carus-Wilson. London, 1982.

Harvey (John). Men in Black. London, 1995 (trad. franç.: Des hommes en noir. Du costume masculin à travers les âges. Abbeville, 1998).

Hunt (Alan). Governance of the Consuming Passions. A History of Sumptuary Law. London; New York, 1996.

Lurie (Alison). The Language of Clothes. London, 1982.

Madou (Mireille). Le Costume civil. Turnhout, 1986 (Typologie des sources du Moyen Âge occidental. Vol. 47).

Mayo (Janet). A History of Ecclesiastical Dress. London, 1984.

Nathan (H.). Levi Strauss and Company, Taylors to the World. Berkeley, 1976.

Nixdorff (Heide), Müller (Heidi), dir. Weisse Vesten, roten Roben. Von den Farbordnungen des Mittelalters zum individuellen Farbgeschmak, exposition. Berlin, 1983.

Page (Agnès). Vêtir le prince. Tissus et couleurs à la cour de Savoie (1427–1447). Lausanne, 1993.

Pellegrin (Nicole). Les Vêtements de la liberté. Abécédaires des pratiques vestimentaires françaises de 1780 à 1800. Paris, 1989.

Piponnier (Françoise). Costume et vie sociale. La cour d’Anjou, XIV>e– XV>e siècles. Paris; La Haye, 1970.

Piponnier (Françoise), Mane (Perrine). Se vêtir au Moyen Âge. Paris, 1995.

Quicherat (Jules). Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Paris, 1875.

Roche (Daniel). La Culture des apparences. Une histoire du vêtement (XVII>e– XVIII>e s.). Paris, 1989.

Roche-Bernard (Geneviève), Ferdière (Alain). Costumes et textiles en Gaule romaine. Paris, 1993.

Vincent (John M.). Costume and Conduct in the Laws of Basel, Bern and Zurich. Baltimore, 1935.

Blay (Michel). La Conceptualisation newtonienne des phénomènes de la couleur. Paris, 1983.

Boyer (Carl B.). The Rainbow from Myth to Mathematics. New York, 1959.

Goethe (Johann Wolfgang von). Zur Farbenlehre. Tübingen, 1810. 2 vol.

Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.

Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

«Я не буду утверждать, что роман является как никогда актуальным, но, черт побери, он гораздо более актуальный, чем нам могло бы хотеться». Дориан Лински, журналист, писатель Из этой книги вы узнаете, как был создан самый знаменитый и во многом пророческий роман Джорджа Оруэлла «1984». Автор тщательно анализирует не только историю рождения этой знаковой антиутопии, рассказывая нам о самом Оруэлле, его жизни и контексте времени, когда был написан роман. Но и также объясняет, что было после выхода книги, как менялось к ней отношение и как она в итоге заняла важное место в массовой культуре.

В представленной монографии рассматривается история национальной политики самодержавия в конце XIX столетия. Изучается система государственных учреждений империи, занимающихся управлением окраинами, методы и формы управления, система гражданских и военных властей, задействованных в управлении чеченским народом. Особенности национальной политики самодержавия исследуются на широком общеисторическом фоне с учетом факторов поствоенной идеологии, внешнеполитической коньюктуры и стремления коренного населения Кавказа к национальному самовыражению в условиях этнического многообразия империи и рыночной модернизации страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Одну из самых ярких метафор формирования современного западного общества предложил классик социологии Норберт Элиас: он писал об «укрощении» дворянства королевским двором – институцией, сформировавшей сложную систему социальной кодификации, включая определенную манеру поведения. Благодаря дрессуре, которой подвергался европейский человек Нового времени, хорошие манеры впоследствии стали восприниматься как нечто естественное. Метафора Элиаса всплывает всякий раз, когда речь заходит о текстах, в которых фиксируются нормативные модели поведения, будь то учебники хороших манер или книги о домоводстве: все они представляют собой попытку укротить обыденную жизнь, унифицировать и систематизировать часто не связанные друг с другом практики.

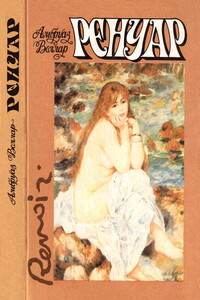

Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.