Черный - [15]

По-видимому, в эпоху раннего Средневековья в Европе сосуществуют две хроматические системы, на базе которых и выстраивается цветовая символика: оппозиция белое/черное, унаследованная от Библии и раннего христианства, и триада белое – красное – черное, позаимствованная из других, более древних или более отдаленных источников. Сама эта триада может быть разложена на три оппозиции: белое/черное, белое/красное и красное/черное, и в результате ее станет легче применять к определенным объектам или к определенным областям жизни. Подходящим примером в данном случае могут служить шахматы.

Зародившись в Северной Индии в VI веке нашей эры, игра распространилась по двум направлениям: в сторону Персии и в сторону Китая. В Персии шахматы обрели те основные параметры, которые известны нам теперь. Когда в VII веке арабы завоевали Персию, им понравилась эта игра, и благодаря им она попала на Запад. В Европу шахматы проникли на рубеже первого и второго тысячелетий, двумя путями одновременно: через Средиземное море (Испания, Сицилия) и через север, куда скандинавские купцы завезли их из Причерноморья. Со временем игра получила признание во всем христианском мире, но при этом претерпела целый ряд изменений. В частности, изменился цвет фигур. На этом стоит остановиться подробнее.

На заре существования шахмат в Индии, а затем в арабо-мусульманском мире черные сражались против красных (такими шахматами пользуются в землях ислама до сих пор), поскольку в Азии с незапамятных времен именно эти два цвета составляли устойчивую оппозицию. Но эта оппозиция, столь важная для Востока, полностью утратила смысл, когда шахматы оказались на Западе. В западноевропейской культуре черный и красный не воспринимались как антагонисты. Вот почему уже в XI веке пришлось изменить цвет фигур у одной из сторон, чтобы создать оппозицию, доступную западному пониманию: отныне на шахматной доске белые будут сражаться с красными. В феодальную эпоху антагонизм белого и красного среди мирян ощущался более остро, чем оппозиция белое/черное, особенно когда речь шла о религии. Два или три столетия на шахматных досках Европы красные будут сражаться против белых, и клетки будут выкрашены в соответствующие цвета. Затем, с середины XIII века, все опять начинает меняться: сначала фигуры, а потом и клетки на доске становятся такими, какими мы воспринимаем их сейчас, – черными и белыми[56].

Как мы видим, в Западной Европе на рубеже первого и второго тысячелетий черный и белый не всегда воспринимаются как антагонисты. И не только потому, что в культурном плане у белого есть еще один антагонист – красное (причем иногда в этой роли он «эффективнее» черного); в природе черный и белый редко существуют в единстве друг с другом либо в оппозиции друг к другу. Только у немногих животных и растений встречается такое сочетание цветов, как, например, у сороки, загадочной птицы, которую в бестиариях описывают как болтунью и воровку и называют символом лжи и двуличия. Такую же характеристику получает лебедь, поскольку под своим белоснежным оперением он будто бы скрывает черную плоть[57]. Нехорошо быть черно-белым в эпоху раннего Средневековья.

На палитре дьявола. С X по XIII век

С наступлением нового тысячелетия роль, которую черный цвет играет в повседневной жизни и в социальных кодах, постепенно становится менее важной, а затем он начинает терять значительную часть своей символической амбивалентности. В Древнем Риме и в эпоху раннего Средневековья черный цвет в восприятии людей мог быть и плохим, и хорошим; с одной стороны, черный цвет ассоциировался со смирением, воздержанием, с высоким саном или с внутренним достоинством; с другой стороны, он напоминал о загробном мире и вечной тьме, о временах скорби и покаяния, о грехах и силах Зла. Теперь, однако, с позитивным восприятием черного покончено, все грани его символики превратились в негативные. Эпоха феодализма в Западной Европе – время, когда черный стал однозначно «плохим», более того, очень плохим цветом. Трактаты теологов и моралистов, богослужебные правила и ритуалы погребения, изобразительное искусство и иконография, законы рыцарства и ранние геральдические коды – все способствует тому, чтобы черный превратился в устрашающий, смертоносный цвет. Что касается одежды, то теперь одни лишь монахи-бенедиктинцы с гордостью носят свои черные рясы как знак былой славы цвета, ставшего отталкивающим, презираемым или ненавистным. Но бенедиктинцы – исключение, которое подтверждает правило. Повсюду и во всем черный цвет уже воспринимается как часть палитры Дьявола. С этого времени и на долгие века он станет адским цветом.

Дьявол и его изображения

Дьявол – не изобретение христианства. Однако он почти не представлен в иудейской традиции и вообще не появляется в Ветхом Завете, по крайней мере в том обличье, каким впоследствии наделила его христианская традиция. О его существовании сообщается только в Евангелии, а Откровение отводит ему место на первом плане. В дальнейшем Отцы Церкви окончательно превратят его в демоническую силу, дерзко бросающую вызов самому Богу. Дуалистическая концепция мира, в которой Добро и Зло мыслятся как два противоборствующих начала, была совершенно чужда Ветхому Завету; однако о христианской традиции этого сказать нельзя. Разумеется, она не впадает в манихейство, до этого ей очень далеко: христианская теология даже объявляет ересью – притом, возможно, худшей из всех – веру в существование двух божественных сил и стремление поставить на одну доску Бога и Дьявола. Последнего ни в чем нельзя равнять с первым: это падшее творение, вождь мятежных ангелов, который в адской иерархии занимает примерно то же место, какое архангел Михаил занимает в иерархии небесной. Откровение предрекает его недолгое владычество, которое наступит перед концом времен. Так говорят ученые богословы и мудрые мыслители. Но в повседневной жизни обычных людей, как мирян, так и (даже еще в большей степени) монахов, дело обстоит иначе: Дьявол присутствует всюду, и у него большая власть, почти такая же, как у самого Бога; вот почему в пастырском служении и в духовной жизни обычных людей постоянно сталкиваются Добро и Зло – в чистом виде, без нюансов. В день Страшного Суда с одной стороны будут восседать праведники, которые попадут в рай, а с другой – зиять адская пропасть, куда будут низвергнуты грешники. Вера в некую третью обитель, расположенную между адом и раем, то есть чистилище, возникнет не сразу и примет знакомую нам форму лишь в XII–XIII веках

Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.

Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

«Я не буду утверждать, что роман является как никогда актуальным, но, черт побери, он гораздо более актуальный, чем нам могло бы хотеться». Дориан Лински, журналист, писатель Из этой книги вы узнаете, как был создан самый знаменитый и во многом пророческий роман Джорджа Оруэлла «1984». Автор тщательно анализирует не только историю рождения этой знаковой антиутопии, рассказывая нам о самом Оруэлле, его жизни и контексте времени, когда был написан роман. Но и также объясняет, что было после выхода книги, как менялось к ней отношение и как она в итоге заняла важное место в массовой культуре.

В представленной монографии рассматривается история национальной политики самодержавия в конце XIX столетия. Изучается система государственных учреждений империи, занимающихся управлением окраинами, методы и формы управления, система гражданских и военных властей, задействованных в управлении чеченским народом. Особенности национальной политики самодержавия исследуются на широком общеисторическом фоне с учетом факторов поствоенной идеологии, внешнеполитической коньюктуры и стремления коренного населения Кавказа к национальному самовыражению в условиях этнического многообразия империи и рыночной модернизации страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Одну из самых ярких метафор формирования современного западного общества предложил классик социологии Норберт Элиас: он писал об «укрощении» дворянства королевским двором – институцией, сформировавшей сложную систему социальной кодификации, включая определенную манеру поведения. Благодаря дрессуре, которой подвергался европейский человек Нового времени, хорошие манеры впоследствии стали восприниматься как нечто естественное. Метафора Элиаса всплывает всякий раз, когда речь заходит о текстах, в которых фиксируются нормативные модели поведения, будь то учебники хороших манер или книги о домоводстве: все они представляют собой попытку укротить обыденную жизнь, унифицировать и систематизировать часто не связанные друг с другом практики.

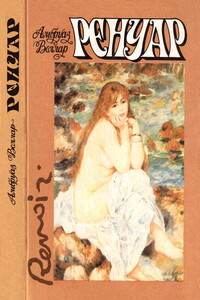

Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.