Черный - [17]

Дьявол и его цвета

Итак, образ Дьявола складывается в период с VI по XI век и долго остается зыбким и полиморфным. В начале второго тысячелетия он начинает стабилизироваться и принимать отвратительную звероподобную форму. Тело у Сатаны, как правило, тщедушное, высохшее: это должно подчеркнуть, что перед нами – выходец из царства мертвых; он наг, весь покрыт шерстью либо чирьями, иногда пятнистый или полосатый, обычно двухцветный (черный с красным), но всегда омерзительный; за спиной у него хвост (обезьяний или козлиный) и крылья летучей мыши, какие и полагаются падшему ангелу; раздвоенные копыта напоминают козлиные. А вот голова, напротив, огромная, темного цвета, на ней острые рога и стоящие дыбом волосы, похожие на языки адского пламени. На лице (часто вместо лица свиное рыло либо звериная морда) застыла ужасная гримаса; рот громадный, до ушей; взгляд беспокойный и злобный. Обличья Дьявола в романском искусстве, всегда проявляющем в изображении Зла больше фантазии, чем в изображении Добра, отличаются удивительным разнообразием и выразительностью.

Вот, например, как в первой половине XI века монах и хронист Рауль Глабер описывает Дьявола, который явился ему однажды ночью, «перед заутреней», в монастыре Сен-Леже в Шампо, в Бургундии: «У изножья моей кровати вдруг появился словно бы некий человек, ужасный на вид. Как мне показалось, он был мал ростом, с тонкой шеей, исхудалым лицом, черными-черными глазами, выпуклым наморщенным лбом, втянутыми ноздрями, ртом как звериное рыло, с толстыми губами, скошенным назад подбородком и козлиной бородой; уши его были острыми и покрытыми шерстью, всклокоченные волосы стояли дыбом, зубы похожи на собачьи клыки; голова у него была яйцевидная, грудь выпячена, а на спине горб; ягодицы у него были отвислые и трясущиеся, тщедушное тело едва прикрыто грязными лохмотьями темного цвета»[62]. Последняя деталь примечательна, поскольку Дьявол обычно является совершенно нагим и художники изображают его именно в таком виде.

Как и сам Сатана, его слуги-демоны («имя им легион») чаще всего изображаются нагими, черными, волосатыми и безобразными; как и у него, у них на той или иной части тела – обычно это низ живота либо зад – имеется второе или даже третье лицо в форме маски: подобно их настоящему лицу, оно также искажено гримасой. Демоны мучают людей, вселяются в них, склоняют их к порокам и насилию, зажигают пожары, вызывают бури, распространяют эпидемии. Но вот что самое страшное: они неотступно следят за хилыми и хворыми, и если бедняга вдруг лишится чувств, пытаются завладеть грешной душой умирающего в момент, когда она готова покинуть тело. От них защищаются молитвой и верой во Христа; если они вдруг нападут, надо зажечь свечи, зазвонить в колокола, оросить все кругом святой водой. Еще одно средство – экзорцизм, обряд изгнания демонов, который проводит епископ или назначенный им священник.

Идет ли речь о самом Сатане или о его слугах, при их описании или в их изображениях постоянно присутствует один и тот же цвет: черный. Начиная с XI века в Западной Европе черный становится главным дьявольским цветом. Причины этого остаются неясными. Понятно, что из-за вечной тьмы, царящей в аду, его постоянные обитатели, а также те, кто приходит туда или выходит оттуда, все сплошь выглядят темными или даже черными; но этого объяснения недостаточно. В Библии, где мало говорится о красках и куда больше внимания уделяется свету, часто заходит речь о тьме, гнетущей или карающей; однако тьма не всегда ассоциируется с черным цветом, а черный не воспринимается как цвет Зла[63]. Этой чертой его наделили западные Отцы Церкви, и, возможно, скорее под влиянием языческих традиций, чем собственно библейских.

Как бы то ни было, на рубеже тысячелетий в течение нескольких веков черный считается цветом тела или одежды тех, кто находится в родстве с Дьяволом или служит ему. И не только черный, но и вообще все темные цвета: коричневый, серый, фиолетовый и даже синий. До XII века, когда произойдет переоценка синего и он получит новый, высокий статус, темный оттенок этого цвета используется как эквивалент черного или как своего рода «получерный», особенно когда надо изобразить ад и демонов. Мы можем составить себе представление об этой функции темно-синего в романском искусстве, если взглянем на тимпан церкви в Конке, на котором сохранились остатки полихромной росписи. Или на потолок церкви в Циллисе (сейчас в швейцарском кантоне Граубюнден), построенной почти в это же время (около 1120 года), где имеется несколько изображений синего Дьявола. Этот отнюдь не единичный случай – уместный повод напомнить о печальной судьбе синего цвета в раннем Средневековье, когда он считался тусклым и унылым или даже зловещим[64].

И все же синих дьяволов существенно меньше, чем черных и красных либо черно-красных: черное тело и красная голова, красное тело и черная голова, или же туловище двухцветное (полосатое либо пятнистое), а голова сплошь черная. Эти два цвета – порождение преисподней, адской тьмы и адского пламени. А то, что их видят на самом Дьяволе, делает их еще ужаснее. Конечно, в романской иконографии и романской символике красный имеет и другие, позитивные смыслы: искупление (кровь, пролитая Христом), очищение (Святой Дух и огонь Пятидесятницы

Красный» — четвертая книга М. Пастуро из масштабной истории цвета в западноевропейских обществах («Синий», «Черный», «Зеленый» уже были изданы «Новым литературным обозрением»). Благородный и величественный, полный жизни, энергичный и даже агрессивный, красный был первым цветом, который человек научился изготавливать и разделять на оттенки. До сравнительно недавнего времени именно он оставался наиболее востребованным и занимал самое высокое положение в цветовой иерархии. Почему же считается, что красное вино бодрит больше, чем белое? Красное мясо питательнее? Красная помада лучше других оттенков украшает женщину? Красные автомобили — вспомним «феррари» и «мазерати» — быстрее остальных, а в спорте, как гласит легенда, игроки в красных майках морально подавляют противников, поэтому их команда реже проигрывает? Французский историк М.

Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Почему начиная с XII века он постепенно набирает популярность во всех областях жизни, а синие тона в одежде и в бытовой культуре становятся желанными и престижными, значительно превосходя зеленые и красные? Исследование французского историка посвящено осмыслению истории отношений европейцев с синим цветом, таящей в себе немало загадок и неожиданностей. Из этой книги читатель узнает, какие социальные, моральные, художественные и религиозные ценности были связаны с ним в разное время, а также каковы его перспективы в будущем.

Уже название этой книги звучит интригующе: неужели у полосок может быть своя история? Мишель Пастуро не только утвердительно отвечает на этот вопрос, но и доказывает, что история эта полна самыми невероятными событиями. Ученый прослеживает историю полосок и полосатых тканей вплоть до конца XX века и показывает, как каждая эпоха порождала новые практики и культурные коды, как постоянно усложнялись системы значений, связанных с полосками, как в материальном, так и в символическом плане. Так, во времена Средневековья одежда в полосу воспринималась как нечто низкопробное, возмутительное, а то и просто дьявольское.

Исследование является продолжением масштабного проекта французского историка Мишеля Пастуро, посвященного написанию истории цвета в западноевропейских обществах, от Древнего Рима до XVIII века. Начав с престижного синего и продолжив противоречивым черным, автор обратился к дешифровке зеленого. Вплоть до XIX столетия этот цвет был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами.

Французский историк Мишель Пастуро продолжает свой масштабный проект, посвященный истории цвета в западноевропейских обществах от Древнего Рима до наших дней. В издательстве «НЛО» уже выходили книги «Синий», «Черный», «Красный» и «Зеленый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей». Новая книга посвящена желтому цвету, который мало присутствует в повседневной жизни современной Европы и скудно представлен в официальной символике. Однако так было не всегда. Люди прошлого видели в нем священный цвет – цвет света, тепла, богатства и процветания.

Книга известного современного французского историка рассказывает о повседневной жизни в Англии и Франции во второй половине XII – первой трети XIII века – «сердцевине западного Средневековья». Именно тогда правили Генрих Плантагенет и Ричард Львиное Сердце, Людовик VII и Филипп Август, именно тогда совершались великие подвиги и слагались романы о легендарном короле бриттов Артуре и приключениях рыцарей Круглого стола. Доблестные Ланселот и Персеваль, королева Геньевра и бесстрашный Говен, а также другие герои произведений «Артурианы» стали образцами для рыцарей и их дам в XII—XIII веках.

«Я не буду утверждать, что роман является как никогда актуальным, но, черт побери, он гораздо более актуальный, чем нам могло бы хотеться». Дориан Лински, журналист, писатель Из этой книги вы узнаете, как был создан самый знаменитый и во многом пророческий роман Джорджа Оруэлла «1984». Автор тщательно анализирует не только историю рождения этой знаковой антиутопии, рассказывая нам о самом Оруэлле, его жизни и контексте времени, когда был написан роман. Но и также объясняет, что было после выхода книги, как менялось к ней отношение и как она в итоге заняла важное место в массовой культуре.

В представленной монографии рассматривается история национальной политики самодержавия в конце XIX столетия. Изучается система государственных учреждений империи, занимающихся управлением окраинами, методы и формы управления, система гражданских и военных властей, задействованных в управлении чеченским народом. Особенности национальной политики самодержавия исследуются на широком общеисторическом фоне с учетом факторов поствоенной идеологии, внешнеполитической коньюктуры и стремления коренного населения Кавказа к национальному самовыражению в условиях этнического многообразия империи и рыночной модернизации страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.

Одну из самых ярких метафор формирования современного западного общества предложил классик социологии Норберт Элиас: он писал об «укрощении» дворянства королевским двором – институцией, сформировавшей сложную систему социальной кодификации, включая определенную манеру поведения. Благодаря дрессуре, которой подвергался европейский человек Нового времени, хорошие манеры впоследствии стали восприниматься как нечто естественное. Метафора Элиаса всплывает всякий раз, когда речь заходит о текстах, в которых фиксируются нормативные модели поведения, будь то учебники хороших манер или книги о домоводстве: все они представляют собой попытку укротить обыденную жизнь, унифицировать и систематизировать часто не связанные друг с другом практики.

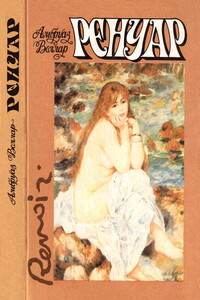

Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Монография посвящена исследованию литературной репрезентации модной куклы в российских изданиях конца XVIII – начала XX века, ориентированных на женское воспитание. Среди значимых тем – шитье и рукоделие, культура одежды и контроль за телом, модное воспитание и будущее материнство. Наиболее полно регистр гендерных тем представлен в многочисленных текстах, изданных в формате «записок», «дневников» и «переписок» кукол. К ним примыкает разнообразная беллетристическая литература, посвященная игре с куклой.

Сборник включает в себя эссе, посвященные взаимоотношениям моды и искусства. В XX веке, когда связи между модой и искусством становились все более тесными, стало очевидно, что считать ее не очень серьезной сферой культуры, не способной соперничать с высокими стандартами искусства, было бы слишком легкомысленно. Начиная с первых десятилетий прошлого столетия, именно мода играла центральную роль в популяризации искусства, причем это отнюдь не подразумевало оскорбительного для искусства снижения эстетической ценности в ответ на запрос массового потребителя; речь шла и идет о поиске новых возможностей для искусства, о расширении его аудитории, с чем, в частности, связан бум музейных проектов в области моды.

Исследование доктора исторических наук Наталии Лебиной посвящено гендерному фону хрущевских реформ, то есть взаимоотношениям мужчин и женщин в период частичного разрушения тоталитарных моделей брачно-семейных отношений, отцовства и материнства, сексуального поведения. В центре внимания – пересечения интимной и публичной сферы: как директивы власти сочетались с кинематографом и литературой в своем воздействии на частную жизнь, почему и когда повседневность с готовностью откликалась на законодательные инициативы, как язык реагировал на социальные изменения, наконец, что такое феномен свободы, одобренной сверху и возникшей на фоне этакратической модели устройства жизни.

Мода – не только история костюма, сезонные тенденции или эволюция стилей. Это еще и феномен, который нуждается в особом описательном языке. Данный язык складывается из «словаря» глянцевых журналов и пресс-релизов, из профессионального словаря «производителей» моды, а также из образов, встречающихся в древних мифах и старинных сказках. Эти образы почти всегда окружены тайной. Что такое диктатура гламура, что общего между книгой рецептов, глянцевым журналом и жертвоприношением, между подиумным показом и священным ритуалом, почему пряхи, портные и башмачники в сказках похожи на колдунов и магов? Попытка ответить на эти вопросы – в книге «Поэтика моды» журналиста, культуролога, кандидата философских наук Инны Осиновской.