Цензоры за работой. Как государство формирует литературу - [3]

Ратуя за основные права, философы оперируют абстракциями, но они обычно понимают, что эти идеи берут начало в системе власти и коммуникации. Джон Локк, философ, чье имя в первую очередь связывают с его теорией о естественном праве, не требовал свободы слова в то время, когда предварительная цензура была обычной практикой в Англии. Наоборот, он приветствовал решение парламента не обновлять закон о дозволении, обеспечивавший работу цензуры, считая это победой над торговцами из Книгоиздательской компании, которых презирал за монополистские действия и низкопробный товар[10]. Мильтон тоже выступил против Книгоиздательской компании в «Ареопагитике», величайшем манифесте свободы слова на английском языке – величайшем, но ограниченном (ведь в нем исключались «папизм» и «откровенные суеверия»)[11]. Эти примеры, как и другие, приходящие на ум (пример Дидро)[12], демонстрируют не принципиальную неспособность философов доказать ценность свободы слова, а то, что они воспринимали ее как идеал, который нужно защищать в мире экономических интересов и политических лобби. Для них свобода была не само собой разумеющейся нормой, а основным принципом политического дискурса, с помощью которого они добились перестройки общественной реальности в Европе XVI–XVII веков. Многие из нас живут в мире, который был создан этими философами, мире гражданских свобод и общечеловеческих ценностей. Эти моральные нормы не устарели с появлением интернета. Трудно представить себе более бессмысленное занятие, чем осуждение цензуры без учета традиции, ведущей от Античности к Мильтону и Локку, а от них к Первой поправке и Всеобщей декларации прав человека.

Такая аргументация может показаться несколько напыщенной. Она не то чтобы слегка отдает – от нее попросту пахнет завзятым либерализмом[13]. Я должен признаться, что сам разделяю либеральные взгляды и считаю «Ареопагитику» одной из самых воодушевляющих полемических работ, которые я читал. Но я также осознаю, что симпатизирую второму подходу к предмету, который сбивает спесь со сторонников первого. Сказанное или написанное слово обладает силой. На самом деле, могущество речи не сильно отличается по своему основному эффекту от других действий. Акты речи, согласно лингвистической философии, призваны произвести воздействие на окружающий мир. А их письменную форму нет причин связывать только с литературой. Некоторые теоретики литературы доходят до утверждения бессмысленности священного и защищенного конституцией понятия свободы слова. Как заявил Стенли Фиш в своем вызывающем эссе: «Свободы слова не существует, и это хорошо»[14].

Можно указать и на другие воззрения, так называемые постмодернистские[15], подкрепляющие эту точку зрения. В отличие от тех, кто воспринимает цензуру как нарушение прав, многие теоретики приходят к выводу, что она является неизбежной составляющей социальной жизни. С их точки зрения, цензура всегда и везде работает на уровне индивидуальной психики и общественного сознания. Она настолько вездесуща, что, как и в примерах, приведенных моими студентами, ее почти невозможно отличить от других форм контроля. Это ставит историю цензуры перед проблемой. С одной стороны, важно удерживаться от ограничения предмета исследования жесткими рамками, с другой – возникает искушение расширять его до бесконечности. Мы видим два конфликтующих подхода: один – нормативный, другой – относительный. На мой взгляд, их можно объединить, приняв оба и выведя на новый уровень анализа, который я назвал бы антропологическим. Чтобы доказать это, я привожу подробное описание работы цензуры в трех очень разных политических системах[16].

Такого рода исследование требует погружения в архивы – исторического аналога полевой работы антрополога. Мой путь начался много десятилетий назад с архивов Бастилии и коллекций Аннисона-Дюперона и Шамбре из Национальной библиотеки Франции. Благодаря счастливо сложившимся обстоятельствам я смог провести год, с 1989‐го по 1990‐й, в Берлинском научном колледже, а вскоре после падения Берлинской стены познакомился с некоторыми цензорами из Восточной Германии. В 1993–1994 годах я смог пополнить предоставленную ими информацию, проведя еще один год в Берлинском научном колледже в качестве стипендиата, и продолжил изучать эту тему в ходе нескольких исследований, посвященных цензуре газет Восточногерманской коммунистической партии (СЕПГ). Изучив работу цензоров в двух разных политических системах XVIII и XX веков, я решил обратиться к материалу XIX века из неевропейской части мира. Благодаря помощи Грэхэма Шоу, тогда заведовавшего собранием книг и документов Министерства по делам Индии в Британской библиотеке, мне удалось провести два лета, работая с невероятно подробными архивами Индийской гражданской службы.

Книга профессора Гарвардского университета Роберта Дарнтона «Поэзия и полиция» сочетает в себе приемы детективного расследования, исторического изыскания и теоретической рефлексии. Ее сюжет связан с вторичным распутыванием обстоятельств одного дела, однажды уже раскрытого парижской полицией. Речь идет о распространении весной 1749 года крамольных стихов, направленных против королевского двора и лично Людовика XV. Пытаясь выйти на автора, полиция отправила в Бастилию четырнадцать представителей образованного сословия – студентов, молодых священников и адвокатов.

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Почему сиквелы пишутся, и их становится все больше? Почему одни дописывают свои собственные произведения, а другие берутся за чужие? Можно ли считать сиквел полноценной литературой, а не «пришей кобыле хвост»? И почему так получается, что сиквел — чаще второе, нежели первое?Статья 2000 года, поэтому ни к «По ту сторону рассвета», ни к «Cердцу меча» (которые, впрочем, римейки, а не сиквелы) отношения не имеет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

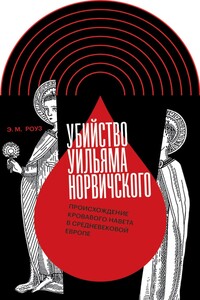

В 1144 году возле стен Норвича, города в Восточной Англии, был найден изувеченный труп молодого подмастерья Уильяма. По городу, а вскоре и за его пределами прошла молва, будто убийство – дело рук евреев, желавших надругаться над христианской верой. Именно с этого события ведет свою историю кровавый навет – обвинение евреев в практике ритуальных убийств христиан. В своей книге американская исследовательница Эмили Роуз впервые подробно изучила первоисточник одного из самых мрачных антисемитских мифов, веками процветавшего в массовом сознании.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.