Цензоры за работой. Как государство формирует литературу - [2]

Может показаться, что нужно начать с вопроса: что такое цензура? Когда я попросил своих студентов привести мне примеры, там были такие ответы (кроме очевидных упоминаний репрессий при Гитлере и Сталине).

• Оценки.

• То, что к профессору нужно обращаться «профессор».

• Политкорректность.

• Отзыв на научную работу.

• Любой отзыв.

• Редактура и публикация.

• Запрет на автоматическое оружие.

• Присяга или отказ от присяги флагу.

• Получение или выдача прав на вождение автомобиля.

• Надзор со стороны Агентства национальной безопасности.

• Система оценки фильмов Американской ассоциацией кинокомпаний.

• Закон о защите детей в интернете.

• Камеры, фиксирующие скорость.

• Необходимость соблюдать скоростной режим.

• Засекречивание документов для защиты национальной безопасности.

• Засекречивание чего-либо.

• Подсчет рейтингов в поисковых системах.

• Использование «она» вместо «он», являющегося нейтральным местоимением.

• Ношение или не ношение галстука.

• Вежливость.

• Молчание.

Этот список можно продолжать бесконечно, включая в него законные и незаконные санкции, психологический и технологический отсев и любое поведение со стороны государственной власти, частных компаний, групп ровесников и отдельных лиц, посягающее на внутреннюю жизнь человека. Оставив в стороне вопрос о том, правомерны ли приведенные примеры, можно увидеть, что широкое понимание цензуры может включать в себя почти все, что угодно. Может показаться, что цензура неизбежно существует повсюду, но повсюду значит нигде. Всеохватывающее понятие стерло бы все различия и, таким образом, потеряло бы смысл. Включать в цензуру запреты любого рода – значит превратить понятие цензуры в пустое клише.

Вместо того чтобы начать с определения, а потом искать примеры, его подтверждающие, я начал с показаний самих цензоров. У них нельзя взять интервью (цензоры из Восточной Германии из третьей части книги являются редким исключением), но можно услышать их голоса в архивных документах и задать им вопросы, проверяя и исправляя трактовку от одного документа к другому. Нескольких отдельных рукописей мало. Нужны тысячи, и поиск должен быть очень глубоким, чтобы показать, как цензоры справлялись с повседневными задачами. Тогда наиболее уместным становится вопрос: как они работали и как осмысляли свою работу? Если мы располагаем свидетельствами в достаточном количестве, можно выявить особенности поведения цензоров и в смежной среде – от отсеивания рукописей редакторами до изъятия книг полицией. Роли могут меняться в зависимости от организаций, распределение обязанностей между которыми будет зависеть от социально-политического строя. Но было бы ошибкой ожидать, что все публикации проходят один и тот же путь и что, если они оскорбляют власть, всегда следует одна и та же реакция. Здесь нет общих моделей.

Зато в изучении цензуры за последние сто лет сложились общие подходы[5]. Рискуя все излишне упростить, я назову два: во-первых, история борьбы за свободу высказывания против государственной и церковной власти, во-вторых, описание всех запретов, касающихся распространения информации. Несмотря на то что они так противоположны друг другу, мне кажется, оба заслуживают обсуждения.

Первый подход кажется дуалистическим, манихейским. Он противопоставляет детей света детям тьмы и апеллирует ко всем защитникам демократии, принимающим определенные истины как самоочевидные[6]. Какова бы ни была их логическая или эпистемологическая ценность, эти истины служат основным принципом не только в абстрактных рассуждениях, но и в политической практике. Первая поправка к Конституции США является отправной точкой для законов и судебных решений, давших определение и очертивших пределы «свободы слова и печати», как это записано в тексте одной великолепной фразой

Книга профессора Гарвардского университета Роберта Дарнтона «Поэзия и полиция» сочетает в себе приемы детективного расследования, исторического изыскания и теоретической рефлексии. Ее сюжет связан с вторичным распутыванием обстоятельств одного дела, однажды уже раскрытого парижской полицией. Речь идет о распространении весной 1749 года крамольных стихов, направленных против королевского двора и лично Людовика XV. Пытаясь выйти на автора, полиция отправила в Бастилию четырнадцать представителей образованного сословия – студентов, молодых священников и адвокатов.

«В те годы, когда русское новое искусство было гонимо, художники постояли за себя. Лишь немногие трусливо бежали с поля битвы. Остальные – в полном одиночестве, под градом насмешек – предпочли работать и ждать. Мало кто обольщался надеждами, многие предчувствовали, что на долю им выпадет пережить наши тяжелые дни и что лучшего им не дождаться. Тяжело было переживать ту эпоху, но завидна участь художников, потому что их тяжелый труд не пропал даром. В те дни художники имели не только право, но и обязанность утвердить знамя «чистого искусства».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статья дает объективную характеристику трех пейзажей Рейсдаля, но Гете преследовал этим сочинением не историческую и не академическую цель. Статья направлена против крайностей романтической живописи.

Критический отзыв на научно-фантастическую повесть «Шагни навстречу» молодого волгоградского фантаста Сергея Синякина.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Представление об «особом пути» может быть отнесено к одному из «вечных» и одновременно чисто «русских» сценариев национальной идентификации. В этом сборнике мы хотели бы развеять эту иллюзию, указав на относительно недавний генезис и интеллектуальную траекторию идиомы Sonderweg. Впервые публикуемые на русском языке тексты ведущих немецких и английских историков, изучавших историю довоенной Германии в перспективе нацистской катастрофы, открывают новые возможности продуктивного использования метафоры «особого пути» — в качестве основы для современной историографической методологии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена литературным и, как правило, остро полемичным опытам императрицы Екатерины II, отражавшим и воплощавшим проводимую ею политику. Царица правила с помощью не только указов, но и литературного пера, превращая литературу в политику и одновременно перенося модную европейскую парадигму «писатель на троне» на русскую почву. Желая стать легитимным членом европейской «république des letteres», Екатерина тщательно готовила интеллектуальные круги Европы к восприятию своих текстов, привлекая к их обсуждению Вольтера, Дидро, Гримма, приглашая на театральные представления своих пьес дипломатов и особо важных иностранных гостей.

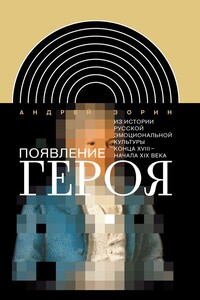

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.