Центральная и Восточная Европа в Средние века - [5]

Венгрия последовала примеру Польши, когда князь Стефан обратился с просьбой о допуске в новую христианскую империю. Стефан (Иштван) стал королем и получил от императора и папы разрешение создать епископства, где он посчитает необходимым. Заслуга Адальберта Пражского и его учеников заключается в том, что они подготовили почву для распространения христианства и имперской идеологии в Венгрии. Даже хорваты проявили интерес к вступлению во всеобщую христианскую конфедерацию. В Европе началась новая эра, и главные роли в ней должны были играть Германия и новые государства.

Но все сооружение рухнуло после смерти Оттона III и папы, а с ними исчезла и интересная попытка реализовать идеал Средневековья до его полного созревания. Генрих II, преемник Оттона, не интересовался столь возвышенными концепциями. Его намного больше увлекала возможность германской экспансии в Центральной и Восточной Европе.

Затем начался первый конфликт, впоследствии неоднократно повторявшийся, между Германией и Польшей. Генрих II отверг планы Оттона и с характерным для германцев упрямством сосредоточил всю свою энергию на уничтожении Польши. К большому негодованию современной Европы, он заключил союз с язычниками-славянами против христианского герцога, тем самым разрушив – в глазах многих – концепцию идеальной миссии императора как главы западного христианства и распространителя веры.

Доблестный поляк, осознав, что идеалы Оттона прекратили свое существование, разошелся с Римской империей и в ходе борьбы с Генрихом II приступил к строительству славянской империи, раскинувшейся до самой Эльбы. Это создало возможность появления нового политического образования, которое, если продержится достаточно долго, покончит с Римской империей под германским лидерством и навсегда блокирует германскую экспансию на восток за Эльбу. А объединение поляков и чехов создало бы силу, которая могла иметь дело с Германией на равных, одновременно втягивая в сферу своего влияния другие политические единицы Центральной Европы. В первую очередь имелась в виду Венгрия. Таким образом, изменился бы весь ход европейской истории. Но план потерпел крах. Чешская династия наотрез отказалась заниматься чем бы то ни было, выходящим за рамки ее непосредственных сиюминутных интересов, и с помощью Генриха II вернула обладание Богемией.

Целевая направленность была утрачена, и германцы выиграли первое из больших сражений в Центральной Европе.

Таков был фон – наскоро обозначенный – одного из самых богатых событиями периодов в истории Центральной Европы. Последующие результаты достигли стабильности в X и начале XI века: Центральная Европа осталась разделенной на века, и доминирующим фактором являлась Германия. Поскольку фундамент для следующих веков закладывался именно на этой стадии, она заслуживает особого рассмотрения. Если конструкция дает трещину под давлением урагана, архитекторам стоит сначала проверить фундамент, а уж потом проектировать новое сооружение.

Но изучение этого периода – непростая задача, поскольку его проблемы изобилуют межнациональной ревностью, да и информации совсем немного. Существующие исторические записи не содержат никаких комментариев к происходившим событиям в систематическом или историческом порядке. Последние греческие и латинские историки, обученные в традициях старой классической школы, жили в конце VI века, и время не пощадило их труды. Последние римские авторы старой латинской школы исчезли к началу IX века. Им на смену пришли сыны варваров, успевшие узнать едва ли половину из того, что знали их хозяева. После этого уже не историки, а хронисты стали сообщать о событиях, которые они считали важными, аббатам, епископам, королям и императорам, в которых были заинтересованы. При этом они легко пренебрегали важнейшими фактами, которые ни за что не ускользнули бы от внимания настоящих историков. Хуже того, хронистов было совсем мало, и их информация зачастую оказывалась такой же скудной, как их латынь. Канцелярии тогда только зарождались, и ими руководили люди, ничего не знавшие о старых римских традициях. Поэтому отыскать материалы, необходимые для пополнения наших знаний, чрезвычайно сложно. Византия, к сожалению, не предлагает нам почти ничего, чтобы заполнить пробелы, поскольку для нее не представляли интереса события, происходившие так далеко. Только император Константин Порфирогенет оставил для нас кое-какую информацию об этих дальних странах, но к его материалам следует относиться с осторожностью. А поскольку у славянских наций, за исключением чехов, еще не было своей литературы, нам в большинстве случаев приходится полагаться на германскую информацию, которая, если речь идет о борьбе германцев с язычниками-славянами, едва ли может считаться объективной. К счастью, некоторые арабские авторы оставили нам кое-какую информацию, которой можно дополнить сведения из других источников. Все вышесказанное объясняет, почему этот период пока еще не получил освещения в литературе, которого он, безусловно, достоин, и почему многие события трактуются разными авторами по-разному. Итак, для лучшего понимания эволюции Центральной и Восточной Европы необходимо подробно рассмотреть отдельные события и их аспекты.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Фундаментальный труд Вильгельма Грёнбека – датского историка, культуролога, профессора университета Копенгагена – это больше чем исследование древнегерманской культуры, это проникновенный рассказ о жизни и верованиях викингов – предков современных европейцев, населявших Скандинавский полуостров, Данию и Исландию в раннее Средневековье. Профессор Грёнбек рассказывает о материальных и духовных составляющих жизни клана – семейных реликвиях, обмене подарками, заключении брачных и торговых сделок, празднестве жертвоприношения и трансформации ритуала на сломе эпох, когда на смену верованиям предков пришло христианство.

Жан-Кристоф Рюфен, писатель, врач, дипломат, член Французской академии, в настоящей книге вспоминает, как он ходил паломником к мощам апостола Иакова в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Рюфен прошел пешком более восьмисот километров через Страну Басков, вдоль морского побережья по провинции Кантабрия, миновал поля и горы Астурии и Галисии. В своих путевых заметках он рассказывает, что видел и пережил за долгие недели пути: здесь и описания природы, и уличные сценки, и характеристики спутников автора, и философские размышления.

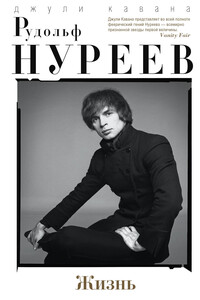

Балерина в прошлом, а в дальнейшем журналист и балетный критик, Джули Кавана написала великолепную, исчерпывающую биографию Рудольфа Нуреева на основе огромного фактографического, архивного и эпистолярного материала. Она правдиво и одновременно с огромным чувством такта отобразила душу гения на фоне сложнейших поворотов его жизни и борьбы за свое уникальное место в искусстве.

Павел Дмитриевич Брянцев несколько лет преподавал историю в одном из средних учебных заведений и заметил, с каким вниманием ученики слушают объяснения тех отделов русской истории, которые касаются Литвы и ее отношений к Польше и России. Ввиду интереса к этой теме и отсутствия необходимых источников Брянцев решил сам написать историю Литовского государства. Занимался он этим сочинением семь лет: пересмотрел множество источников и пособий, выбрал из них только самые главные и существенные события и соединил их в одну общую картину истории Литовского государства.