Центральная и Восточная Европа в Средние века - [3]

Ничуть не менее катастрофическим стал непосредственный результат этого поступка. Новые завоеватели стали бичом Европы, и их набеги в Баварию и на другие германские земли, в Бургундию, Западную Франкию и даже Италию, никому не позволяли наслаждаться миром. Место моравской проблемы заняла проблема мадьярская, значительно более тяжелая. Чтобы с ней справиться, нужен был еще один Карл Великий.

Тем временем шло создание из ряда славянских и финно-угорских племен Киевской и Новгородской Руси – величайшего из творений, существовавших на севере и востоке Европы. Этот регион доселе был едва ли хорошо известен римлянам и их преемникам на западе, франкам, и оставался закрытой книгой для всего остального человечества. Новое политическое образование, которое Игорь сосредоточил вокруг Киева, установило контакт не только с византийской цивилизацией, но и с арабами Багдада через хазар, обосновавшихся в низовьях Волги, и булгар, живших вблизи среднего течения этой реки.

Существовала серьезная опасность того, что цивилизация халифов затмит христианскую Византию. Северяне-скандинавы были язычниками, и их одинаково привлекали обе цивилизации. Затем вместо христианства в его западной или восточной форме ислам пересек Днепр, Днестр и Карпатские горы и обеспечил себе прочное положение среди мадьяр. В своих скитаниях по русским степям, тогда находившимся под хазарским правлением, они, вероятно, познакомились с верой Мухаммеда и, как многие кочевники, предпочли ее суровой доктрине христианства.

Опасность была предотвращена Византией. Святослав, языческий князь Киевский, двигался к Дунаю, и вместо того, чтобы осесть на Волге среди булгар-мусульман, он начал войну с дунайскими булгарами к большой выгоде Византии. Мадьярскую опасность преодолело молодое германское племя, недавнее приобретение Восточной Франкии, – саксонцы. Из-за вторжений скандинавов и мадьяр из всех германских племен только энергичные саксонцы, меньше всего пропитанные духом старого римского христианства, смогли предпринять действенные меры против посягателей. А когда последние отпрыски династии Каролингов умерли, германские племена вернулись к старой практике избрания национальных королей. После смерти их первого избранника, Конрада Франконского, они отдали королевскую корону герцогу Саксонии Генриху Птицелову.

Именно этот сильный правитель и его преемник Оттон I за несколько экспедиций ликвидировали мадьярскую угрозу и, наконец, подавили кочевничество в сражении на реке Лех в 955 году. Но Оттон I не последовал примеру Карла Великого, который почти полностью уничтожил аваров, и они навсегда исчезли с мировой исторической сцены. Вместо этого он предпочел оставить мадьяр в покое, убедиться в покорности чехов и их военной поддержке и повернуть против славян на Эльбе. Войска переправились через реку, и первая волна того, что немцы называют Drang nach Osten (натиск на восток), захлестнула славянские земли, огнем и мечом опустошая территорию, на которой в будущем предстояло возникнуть Берлину, Пруссии и новой Германии.

В ходе этого движения на восток германцы впервые столкнулись с поляками, с удивлением обнаружив между реками Бобер, Варта, Висла и Одер большую конгломерацию славянских племен, обладающую всеми чертами прочной политической организации, которой правил смелый князь Мешко I. По сути дела, именно движение к Балтике через Померанию, занятую в то время славянскими племенами, принадлежавшими к польской группе, на которые одинаково зарились и германцы и поляки, а Мешко I сделал первый шаг, выдвинул поляков на передний план, и они попали в сферу германских интересов. С того времени германские хронисты использовали для описания поляков и их правителя сильные выражения, явно передающие гнев современных саксонцев, столкнувшихся с совершенно неожиданным препятствием. К сожалению, эти хронисты отличаются немногословием, когда дело касается интересующих нас фактов. В результате их намеренной сдержанности нам мало что известно о происхождении Мешко, построении его государства и его отношениях с Османской империей. Все эти вопросы активно обсуждались германскими и польскими учеными, особенно в десятилетия, предшествовавшие Второй мировой войне. Эти споры, бесспорно, будут интересны будущим историкам, поскольку, либо случайно, либо умышленно, именно они послужили идеологическим введением мирового конфликта.

Воспоминания о поблекшей славе империи франков преследовали германские племена, даже когда они объединились в новое Германское королевство и искушение возродить прошлое оказалось слишком сильным для Оттона I. Саксонцы и другие германцы возродили империю Карла Великого с Оттоном I в качестве ее первого императора, наследника всех честолюбивых планов великого предка. Родилась Римская империя германского народа. Германцы так глубоко почитали франков, что, надев королевские одежды, Оттон I почувствовал себя франком.

Правда, оказалось невозможным реализовать все честолюбивые планы Карла Великого и расширить границы империи, как он того желал. Западная Франкия осталась вне границ империи. Но было очень важно установить контроль над Ломбардией и поддержать папство и разваливающееся наследие святого Петра. Византия блокировала любое продвижение на юг, и в конце концов Оттон I только порадовался, когда удалось достичь компромисса с государством, могущество которого было так велико, и женить своего сына на византийской принцессе. Хорватия занимала уверенную позицию, а Булгария снова оказалась во власти Византии. Но зато открывались огромные возможности на восточных территориях – между Эльбой, Финским заливом и Днепром, где жило много славянских племен, в основном язычников, которые были недостаточно сплоченными, чтобы оказать серьезное сопротивление проникновению извне. Оттон I воспользовался возможностью, и в соответствии со своей имперской миссией защитника и распространителя христианской веры он основал архиепископство в Багдебурге, желая сделать этот город столицей всех славянских земель. Он не забыл даже далекую Киевскую Русь и включил ее в свои имперские планы, не сломленный неудачей первой попытки принести христианство в это языческое государство.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Фундаментальный труд Вильгельма Грёнбека – датского историка, культуролога, профессора университета Копенгагена – это больше чем исследование древнегерманской культуры, это проникновенный рассказ о жизни и верованиях викингов – предков современных европейцев, населявших Скандинавский полуостров, Данию и Исландию в раннее Средневековье. Профессор Грёнбек рассказывает о материальных и духовных составляющих жизни клана – семейных реликвиях, обмене подарками, заключении брачных и торговых сделок, празднестве жертвоприношения и трансформации ритуала на сломе эпох, когда на смену верованиям предков пришло христианство.

Жан-Кристоф Рюфен, писатель, врач, дипломат, член Французской академии, в настоящей книге вспоминает, как он ходил паломником к мощам апостола Иакова в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Рюфен прошел пешком более восьмисот километров через Страну Басков, вдоль морского побережья по провинции Кантабрия, миновал поля и горы Астурии и Галисии. В своих путевых заметках он рассказывает, что видел и пережил за долгие недели пути: здесь и описания природы, и уличные сценки, и характеристики спутников автора, и философские размышления.

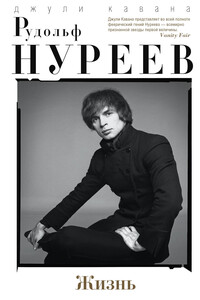

Балерина в прошлом, а в дальнейшем журналист и балетный критик, Джули Кавана написала великолепную, исчерпывающую биографию Рудольфа Нуреева на основе огромного фактографического, архивного и эпистолярного материала. Она правдиво и одновременно с огромным чувством такта отобразила душу гения на фоне сложнейших поворотов его жизни и борьбы за свое уникальное место в искусстве.

Павел Дмитриевич Брянцев несколько лет преподавал историю в одном из средних учебных заведений и заметил, с каким вниманием ученики слушают объяснения тех отделов русской истории, которые касаются Литвы и ее отношений к Польше и России. Ввиду интереса к этой теме и отсутствия необходимых источников Брянцев решил сам написать историю Литовского государства. Занимался он этим сочинением семь лет: пересмотрел множество источников и пособий, выбрал из них только самые главные и существенные события и соединил их в одну общую картину истории Литовского государства.