Центральная и Восточная Европа в Средние века - [2]

Карл Великий, сам того не ведая, сдержал это развитие. Историки до сих пор с горечью поминают жестокость, проявленную этим почитателем святого Августина, строителя града Божия на земле, при покорении саксонцев, живших между средним и нижним течением Эльбы, в современной Франконии и Голландии. Он безжалостно подавлял неоднократно повторявшиеся восстания и заставил их принять христианство. Безусловно, Карл Великий имел в виду только интересы империи и христианства. Однако, не желая этого, он оказал большую услугу германской нации в целом. Ведь именно благодаря его жестокому обращению весьма энергичное германское племя не изолировалось и не образовало отдельный народ и государство, как это сделали даны, скандинавы и англосаксы. Саксонцы остались германцами, в то время как насильственное распределение многих саксонцев среди соседних германских племен внесло большой вклад в их объединение и укрепило их сопротивление негерманскому проникновению. Саксонцы были воинственным народом, но, поскольку они лишь недавно вышли из своей языческой и примитивной цивилизации, вся Франкия в результате испытала регресс.

Политика Карла Великого по большей части способствовала распаду его империи на две части – романизированную и германскую. Этот раскол возвестил о второй фазе работы по переустройству. Однако распад продолжался. Трудности в Италии, где папство было поглощено территориальными претензиями и где воспоминания об имперском периоде, все еще витавшие в воздухе, ограничивали расширение королевства лангобардов. Франция продолжила распад, одновременно поддерживая миф о единстве, что получалось все хуже. В Испании романизированные иберийцы и готы – хребет гордой испанской нации, – отчаявшись получить помощь западного христианского мира, продолжили идти своим путем и начали борьбу – практически в одиночку – с мусульманами. Она завершилась освобождением Испании в XV веке. Даже Хорватия освободилась, а Булгария выросла в крупное государство, ставшее угрозой для Византии, последней и единственной наследницы Древнего Рима.

Дальше к востоку, на периферии империи франков, на левом берегу среднего течения Дуная и на берегах его притоков, от Моравы в направлении Тисы, выросло новое государство, известное как Великая Моравия, которая под управлением династии Моймиров в конце концов преградила путь франкам, рвавшимся к Карпатам. Оно собрало вокруг себя славянские племена верховьев Влтавы, ее притоков и верховьев Вислы. Это государство угрожало навязать свое правление всей бывшей Паннонии, или той части современной Венгрии, которая лежит между излучиной Дуная, Альпами и Дравой. Дальше на север многие славянские племена, жившие на правом берегу Эльбы и между Эльбой и Балтийским морем, вскоре оправились от испуга, который в них вселили армии Карла Великого и его преемников, и стали переправляться через реку и разорять территории Восточной Франкии, или будущей Германии.

В ходе норманнских завоеваний, которые сеяли ужас по всему европейскому побережью Атлантического океана и парализовали европейскую экономическую жизнь, плоды трудов Карла Великого стали разваливаться. В это самое время на Дунае и Мораве возникло государство, так много обещавшее Центральной и Восточной Европе, что это до сих пор озадачивает многих ученых. Новое государство нашло доступ к Константинополю, хранилищу старой классической и эллинистической культуры, и получило оттуда знание Евангелия. Столь неожиданный отпор остановил продвижение на восток франкской культуры и открыл славянский восток для Византии. Изобретение письменности святыми Кириллом и Мефодием и начало богослужений на славянском языке – новшество, неслыханное на западе, – угрожали всей культурно-просветительской работе Карла Великого. Этот монарх сделал делом своей жизни навязывание использования латыни и римских обрядов западу, в том числе нелатинскому населению германского рода.

В любом случае амбиции Карла Великого явились сильным доказательством привлекательности римской культуры для германцев. Не имея ничего, что можно было бы отдать взамен за бесценные дары, предлагаемые Римом, они приняли их целиком и настаивали, что язык римлян является единственным посредником, достаточно благородным, чтобы передать мысли интеллектуалов толпе и молитвы верующих Богу. Они не видели неравенства между своим положением и положением романизированных народов и не думали о том, что такое абсолютное принятие поставит их собственный язык в невыгодное положение. Такие соображения могли помочь в оценке государственной мудрости моравских князей. Но в то время латинские институты так прочно утвердились в жизни франков, что стали неотъемлемой частью франкского национального характера на востоке и западе, и вместо того, чтобы подражать восточным соседям, франки, почувствовав опасность, предпочли действовать. Понять опасность их заставило папство, которое, обеспокоенное растущей силой франкской иерархии, стало на сторону Моравии и византийских миссионеров.

Восточная Франкия – сегодняшняя Германия – вбросила мяч в игру. С характерным германским упорством Людовик не давал ни минуты покоя моравским соседям, и его преемник Арнульф, чувствуя неспособность сокрушить их в одиночку, не испытывая никаких угрызений совести, призвал на помощь следующих завоевателей Центральной Европы – финно-угорских мадьяр. После их разгрома болгарским царем Симеоном и его союзниками печенегами (пацинаками) – их смертельными врагами – и после их изгнания с насиженного места на юге Руси, мадьяры только и ждали возможности перейти Карпаты, чтобы ликвидировать Моравскую империю и обустроиться на дунайских равнинах. Арнульф явно не ведал, что творит. Он достиг своей цели, но на деле оборвал линию связи, которую создавали моравские принцы, чтобы соединить Византию и Центральную Европу. По ней на запад должны были поступить сокровища греческой и эллинистической культуры. Поскольку моравский путь перерезали ничего не знающие о культуре мадьяры, а морские пути преградили арабы, Западной Европе пришлось ждать четыре века, прежде чем ее экономическая и военная экспансия на Средний Восток во время Крестовых походов восстановила контакт с греческой и эллинистической культурой, спасенной Византией. Этот контакт дал интеллектуальный толчок к развитию западного Возрождения.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Фундаментальный труд Вильгельма Грёнбека – датского историка, культуролога, профессора университета Копенгагена – это больше чем исследование древнегерманской культуры, это проникновенный рассказ о жизни и верованиях викингов – предков современных европейцев, населявших Скандинавский полуостров, Данию и Исландию в раннее Средневековье. Профессор Грёнбек рассказывает о материальных и духовных составляющих жизни клана – семейных реликвиях, обмене подарками, заключении брачных и торговых сделок, празднестве жертвоприношения и трансформации ритуала на сломе эпох, когда на смену верованиям предков пришло христианство.

Жан-Кристоф Рюфен, писатель, врач, дипломат, член Французской академии, в настоящей книге вспоминает, как он ходил паломником к мощам апостола Иакова в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Рюфен прошел пешком более восьмисот километров через Страну Басков, вдоль морского побережья по провинции Кантабрия, миновал поля и горы Астурии и Галисии. В своих путевых заметках он рассказывает, что видел и пережил за долгие недели пути: здесь и описания природы, и уличные сценки, и характеристики спутников автора, и философские размышления.

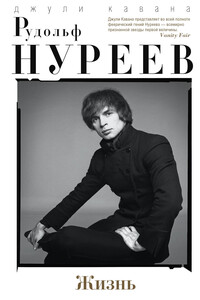

Балерина в прошлом, а в дальнейшем журналист и балетный критик, Джули Кавана написала великолепную, исчерпывающую биографию Рудольфа Нуреева на основе огромного фактографического, архивного и эпистолярного материала. Она правдиво и одновременно с огромным чувством такта отобразила душу гения на фоне сложнейших поворотов его жизни и борьбы за свое уникальное место в искусстве.

Павел Дмитриевич Брянцев несколько лет преподавал историю в одном из средних учебных заведений и заметил, с каким вниманием ученики слушают объяснения тех отделов русской истории, которые касаются Литвы и ее отношений к Польше и России. Ввиду интереса к этой теме и отсутствия необходимых источников Брянцев решил сам написать историю Литовского государства. Занимался он этим сочинением семь лет: пересмотрел множество источников и пособий, выбрал из них только самые главные и существенные события и соединил их в одну общую картину истории Литовского государства.