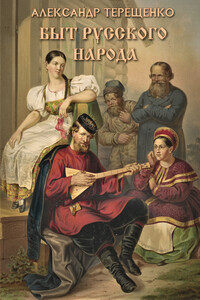

Быт русского народа. Часть 4. Забавы - [5]

Отрубок дерева в четыре вершка или несколько поболее называется клиоком. Его ставят в кружке, называемом поле. Играющие копаются на палке: чья рука будет выше, тому первым бить клиок; а чья ниже, тому пасти его в поле. От поля отмеряется условленное расстояние, которое отмечается чертою; из-за нее начинают бить, а пасущий ставит всякий раз сбитый клиок. Кто попадет в него палкою, тот берет ее с собою; а кто не попадет, тот оставляет ее лежать, где она упала. По окончании сбивания пасущий бросает клиоком в одну какую-нибудь из лежащих за полем палок, и в чью попадет, тому пасть. Кто же возьмет лежащую в поле палку до побития ее клиоком, тот должен пасть, и это называется клиоковатъ, т. е. поставить за клиок самого себя, и в него так же метят, как в клиок. Бросающий в клиок может выкупить себя от обязанности пасти, потому позволяется ему целить, и когда он целит, тогда кричат: «Выкупи себя, искупи себя!» Если играющие часто попадают, тогда беда пасущему: он бегает за сбитым клиоком, ставит его; он падает, а над ним смеются; «Горячего! Горячего!» Это значит: поскорей, горячий клиок. Часто утомляют его до того, что он бросает ставить. Тогда гонят его со смехом и дразнят: «Клиок, клиок, горячий клиок!» В клиок играют собственно мальчики, которые допускают и одновозрастных с ними девушек. Эта игра, обнаруживающая меткость и проворство, принадлежит к телесным упражнениям.

Дети обоего возраста приучаются с малолетства прыгать ловко через шнур на всем бегу. Обыкновенно держат его позади спины и опускают каждый раз так, чтобы во время скачки перескакнуть, не задев его. Шнур составляет гимнастическое упражнение.

Это почти то же самое, что шнур. Двое, взявшись за концы веревочки, крутят ее проворно. В это время искусные попрыгуньи перепрыгивают через веревочку и продолжают прыгать, пока не заденут ногою.

Прыгание чрез веревочку есть любимое занятие детей в Париже. Однако оно и в Петербурге господствует между детьми, забавляющимися на дачах и в летнем саду.

Склеивают бумагу величиною в лист или полулист и перекрещивают его двумя деревянными пластинками, по большей части сосновыми. Вверху полулиста делают из трех ниток правильного размера рот; к нему прикрепляют шнур из сученых ниток, а внизу полулиста привязывают хвост из мочал или бечевки. Под ртом привязывают трещотки, склеенные из бумаги. Все это образует змея, которого пускают на шнуре, во время ветра. Он поднимается довольно высоко, сколько дозволит длина шнура. По этому шнуру посылают к змею вырезанные круглые бумажки, называемые посланки. При сильном ветре змей извивается, вертится и кружится; от привязанного к нему языка и отправляемых посланок он трещит, гудит и кувыркается с ревом. Пускатель змея восхищается треском и его изворотами. Пускание змей подало Франклину мысль к исследованию воздушного электричества.

Скрытные друзья опаснее змей.

Общая для мальчиков и девушек игра — это рыбка. Она совершается большею частью осенью, потому что во время летних работ все бывает занято. Играющие в рыбку вбивают колышек и к нему привязывают веревочку; около колышка набрасывают в кучку ошметки, т. е. худые лапти, башмаки и сапоги, и сколько можно побольше. Все это представляет рыбу, которую должно воровать. Держащийся за веревку называется коноводец: он бережет рыбку, но ее вытаскивают из-под ног его; шумят, кричат и дразнят коноводца, который бьет ворующих ошметком. Всякий избегает обязанности коноводца, потому что когда разнесут всю рыбку, тогда он убегает от побоев воров, чтобы спрятаться в каком-нибудь месте. Во время его побега бросают в него ошметками. Тем оканчивается игра, но при ней наблюдают следующие правила; кого ударит коноводец ошметком, тот должен водить; кто водит, тот обязан складывать около колышка унесенные ошметки и сторожить их.

Рыбка — не те ли самые лиходеи, которые обкрадывают своих соседей?

Тюзик есть небольшая палочка длиною не более пяти вершков; с обоих концов она кругло подструженная, чтобы при ударе по концу могла подскакивать вверх. Палка для тюзика приготовляется более аршина. Начинающий игру кладет тюзик на черту, бьет по концу его, и если он подпрыгнет вверх, то подбивает его на лету. Следующий за ним игрок идет к тому месту, где упал тюзик, бросает оттуда в черту, приговаривая: «Чур не отбить, не выкрут, не подкавырушки, как лежит, так и бить, не козлом воротить». Это приговаривает всякий, кто бросает тюзик. Если кто вбросит тюзик в черту, то он сам бьет его; если не вбросить, то бьет с того места, на которое он упал. Делают двенадцать ударов, кто ударит в тринадцатый, то говорят: «Палка на баню». Кто после всех сделает двенадцать ударов, тому гонят куры. Взяв в левую руку тюзик и положив на его спину, бьет каждый по три раза. Кому гнали куры, тот за всякие три раза, отбивает назад тюзик только два раза, а третий раз он прыгает на одной ноге, к черте. Если он перегонит тюзик за черту, то прыгают на одной ноге все, гнавшие куры от тюзика к черте. Все они называются московскими курами. Есть еще петербургские куры, которые разыгрываются так: подбросив вверх тюзик одной рукою, бьют его той же рукою, только вкось.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.