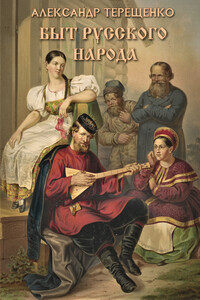

Быт русского народа. Часть 4. Забавы - [4]

Хоз<яйка>. Гуси, до дому!

Гус<и>. Вивк за горою.

Хоз<яйка>. Що робить?

Гус<и>. Гуску скубе.

Хоз<яйка>. Якуго?

Вол<к>. Сиру, да билу, да волохнату.

Хоэ<яйка>. Скорий же, мои гуси, до хаты.

Гуси летят домой, волк бросается ловить, и если поймает какую-либо, то ведет ее в свою нору.

Хозяйка опять гонит в поле гусей и опять зовет их по-прежнему. Это продолжается до тех пор, пора волк не переловит всех. Тогда хозяйка идет искать гусей своих и заходит к волку.

Хоз<яйка>. Здоров, куме.

Вол<к>. Здравствуй, кумо.

Хоз<яйка>. Чи не бачыв моих гусей?

Вол<к>. А яки твои гуси?

Хоз<яйка>. Була сира, булы и билы, да з двора десь залетили; ось вже третий день шукаю.

Вол<к>. И не бачыв, и не знаю.

Хозяйка хочет идти, но волк останавливает ее: «Вернысь, кумо, побалакаем». Хозяйка останавливается, слышит писк и сычение гусей:

Хоз<яйка>. Що се сычить, куме?

Вол<к>. Да се, кумо, лён товчуть.

Хозяйка идет домой, волк опять останавливает: «Кумо, побалакуемо». Хозяйка остается и слышит, гуси хлопают крыльями.

Хоз<яйка>. Що се таке, куме?

Вол<к>. Се плаття перуть.

Хозяйка идет, волк снова: «Да постий, кумо, побалакуемо». Хозяйка остается и слышит крик гусей. Она оборачивается в ту сторону, где слышит крик, и спрашивает:

Хоз<яйка>. А се що кричит, куме?

Вол<к>. Се гуси прилетили. Иди подивись; може, тут и твои е!

Хозяйка отправляется смотреть и видит своих гусей. Все они сидят, сцепившись руками. «Познавай, кумо, де твои гуси». Хозяйка разнимает руки и говорит: «Оце мий, оце мий, а, крый Боже! Оцё тутенька вси мои. Сирый вивк, шоб ты сгинув!» Она гонит своих гусей домой, и тем прекращается игра, но ее начинают снова, если захотят.

Дети избирают из своей среды водыря, а прочие, называясь мышками, становятся по углам около дома или другого здания. В иных местах России мышка избирается из того, кто скажет нечет, и этот нечет занимает угол. Нечетов не должно быть много. Водырь, а в других местах он называется 'кот, ищет себе также угол, потом подходит к каждому и говорит: «Мышка! Продай угол». Ему отвечают: «Не продам», Когда ему скажут: «Обернись задом», — тогда он высматривает себе место и старается захватить чей-нибудь угол. В то время мышки перебегают из угла в угол и спешат не допустить к нему водыря. Лишившаяся угла мышка, делается водырем, или котом.

Кто хитрее, тот живет в. чужом углу, как в своем.

Предмет ее: крыночка с молоком, кот, котова бабушка и дети — все это доставляет удовольствие детским проказам. Детям хочется полакомиться молоком, но старая женщина, котова бабушка, сторожит молоко. Дети ласкаются около кетовой бабушки, посматривают на молоко — старушка Ворчит; кот искоса поглядывает и грозит запустит в них свои когти. Они выманивают его из избы. Дети хитрят: Одни из них скрываются на полати, а другие начинают со старушкою разговор. «Бабушка, где твой котик?» — «Пошел глодать кости на попов двор». — «Бабушка, а это чья нога?» — «Вора-плута, Натальина жениха». — «Бабушка, хочешь ли в нашу баньку?» — «Какая у вас банька, идите себе прочь». — «Не сердись, бабушка: у нас банька каленая; топили молодцы семь дней, а пару в ней для семи деревень». — «А какой веничек?» — «Веничек-то из шелку шамаханского». Бабушка идет в баню; дети принимаются за молоко и разбивают крыночку. Бежит кот и мяучит. Почуяла беду бабушка, и она бежит. Дети уходят; бабушка гонится за ними с серым котом. Первый словленный делается котовою бабушкою, а второй — котом. Потом опять начинается игра в прежнем порядке.

Все в жизни ищут удовольствий и наслаждений, и потому для приобретения их нередко употребляют обманы и хитрости.

Выкапывают не более в пол-аршина яму, называемую сучка, которая представляет собою город. По краям ямы делаются для каждого игрока небольшие ямки, называемые лунки, представляющие дома жителей. Одна половина игроков как защитников своего города вооружается вместо оружий палками. Другая половина, избрав среди себя вожатого, идет с ним на город. Избрание вожатого совершается с воинскою хитростью. Ставят палку на ногу и бросают ее вверх. Чья палка упадет от сучка дальше — тот игрок; чья ближе — тот вожатый. Игроки становятся у своих лунок с опущенными палками. Вожатый бросает палку в сучку, произнося: «Всы». Защитники города спешат отбить ее. Вожатый, попавший в сучку, сменяется другим, и преимущественно тем, который, стараясь отбить сучку, оставил свою лунку. Игра эта склоняет детей к военному упражнению. Мне случалось видеть, что в нее играли довольно взрослые парни.

В Смоленской губернии употребляется сучка более осенью. Делают из лык или дерева шар. Выбрав ровное место, чертят на нем круг, а в середине и по окружности круга вырывают ямочки произвольной глубины. Однако наблюдают, чтобы вырытая в середине ямка была бы всех более. Каждый, участвующий в игре, занимает только свою ямку; но тот, кто по собственной воле или по жребию остался вне круга, тот катит шар, стараясь попасть в какую-нибудь ямку; стоящие подле них отбивают сучку. Во время отбоя катающий шар должен занять чье бы то ни было место; потерявший его выходит за круг и исполняет работу первого. Когда шар попадет в ямку посреди круга, тогда все должны поменяться местами, и кто потеряет его, тот отправляется катать шар. При этой игре требуются ловкость и проворство, как и при первой.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

Весьма жаль, что многие из наших с большими способностями литераторов уклонялись от своей народности; заменяли русские выражения иностранными и подражали слепо чужеземному. Старинные народные и нынешние песни убеждают нас, что можно писать без слепого подражания к другим народам. Какая сила и простота чувствований сохранились во многих наших песнях! Какой в них стройный звук и какая невыразимая приятность в оборотах и мыслях! Потому что все излито из сердца, без вымысла, натяжки и раболепной переимчивости.

В монографии исследуется один из вопросов взаимоотношений древнего Египта с Нубией, а именно вопрос становления аппарата египетской военной и гражданской администрации на этой территории. Прослеживаются три этапа, связанные с изменениями характера политики Египта в этом регионе, которые в конечном счете привели к превращению Нубии в египетскую провинцию. Выделена роль местного населения в системе сложившихся египетских административных институтов. Исследование охватывает период Древнего, Среднего и Нового царств.

В основе книги лежит историко-культурная концепция, суть которой – рассмотрение истории абхазов, коренного населения Абхазии не изолированно, а в тесном взаимодействии с другими соседними народами и древними цивилизациями. Здесь всегда хорошо прослеживалось биение пульса мировой политики, а сама страна не раз становилась ареной военных действий и политико-дипломатических хитросплетений между великими державами древности и средневековья, нового и новейшего времени. За последние годы были выявлены новые археологические материалы, архивные документы, письменные источники, позволившие объективнее рассмотреть многие исторические события.

Книга, написанная археологом А. Д. Грачем, рассказывает о том, что лежит в земле, по которой ходят ленинградцы, о вещественных памятниках жизни населения нашего города в первые десятилетия его существования. Книги об этом никогда еще не было напечатано. Твердо установилось представление, что археологические раскопки выявляют памятники седой старины. А оказывается и за два с половиной столетия под проспектами и улицами, по которым бегут автобусы и трамваи, под дворами и скверами, где играют дети, накопились ценные археологические материалы.

Материалы III Всероссийской научной конференции, посвящены в основном событиям 1930-1940-х годов и приурочены к 70-летию начала «Большого террора». Адресованы историкам и всем тем, кто интересуется прошлым Отечества.

Очередной труд известного советского историка содержит цельную картину политической истории Ахеменидской державы, возникшей в VI в. до н. э. и существовавшей более двух столетий. В этой первой в истории мировой державе возникли важные для развития общества социально-экономические и политические институты, культурные традиции.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.