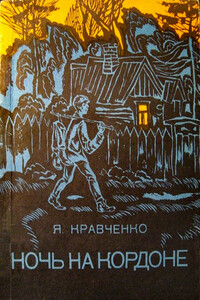

— Хочешь, Егорушка, я тебе дудочку сделаю? Ивовую… На два голоса. Я это, брат, ловко умею. Вот приедем к ручью, выломаю подходящий прут и дома вечером сделаю.

— Сделай! — оживился Егорушка, поднес к губам воображаемую дудочку, задвигал пальцами и заприговаривал: — Тир-ли, тир-ли, тир-ли!

Мальчики засмеялись. А когда подъехали к ручью, то увидели, что за прошедшие сутки тут кое-что изменилось. Вдоль кромки берега темнела мокрая снеговая полоса, и, хотя перескочить ее мог даже Егорушка, мальчики, как наказывал Филатыч, Зорьку туда, на подснежный лед, загонять не стали.

Вприпрыжку с ведрами они помчались к проруби сами, но и там было тоже сыро, — темная вода в проруби поднялась до самых краев.

— Валенки намочим… — вздохнул Саша.

— Подумаешь! Приедем, высушим. Пусть только Егорушка в лужи не лезет, — сказал Митя и далеко перегнулся, поддел из проруби ведром красноватую, с болотным запахом воду.

— Вчера была чистая, а сегодня уже нет, — удивился Егорушка.

— Торфяники оттаивают… — ответил Митя, почерпнул второе ведро.

Он передал его Саше; мальчики, тяжело нагибаясь, потащили ведра к берегу. Егорушка, размахивая длинными рукавами, засеменил рядом. Когда выбрались к саням, к водовозной бочке и опрокинули ведра над широкой прорезью, Саша всунул туда голову, посмотрел:

— Едва донышко скрыло… Охо-хо!

— Первый раз наливаешь, что ли? — засмеялся Митя, побежал обратно.

Сходили они так: от берега к проруби, от проруби к берегу, пять раз. Все уплескались, в промокших валенках стало хлюпать, воды в бочку принесли десять ведер, а надо было пятьдесят.

Саша опять заглянул в прорезь, опять вздохнул:

— До вечера будем таскать…

Митя отпыхнулся, спросил:

— А что делать?

— Давай подгоним Зорьку к самой проруби, как всегда.

— Что ты! Филатыч не велел!

— «Не велел, не велел!» — недовольным голосом передразнил Саша. — Филатыч не велел, если лед слабый, а лед — не слабый… Вон сколько раз ходили с ведрами туда-сюда, а он даже и не шелохнулся.

— Это под нами не шелохнулся, а под лошадью, может, и шелохнется…

— Пустяки! — сказал Саша. — Глянь!

Саша стал изо всех сил подскакивать на ледовой тропе; снег, напитанный темной влагой, просел под ним, но дальше Саша не проваливался.

— Слышишь? Гудит! Во, какая прочность! Лед здесь, наверное, намерз до самого дна: тут мелко. Поехали!

— Поехали, — махнул рукой Митя. Ему и самому не хотелось таскать ведра с водой до позднего вечера.

Но Зорька на лед не пошла. Она остановилась у самой закраины берега, неудобно налегая на хомут, опустила вниз длинную морду, потянула ноздрями запах талого снега и резко попятилась.

— Боится… Не пойдет, — сказал Митя, бросил вожжи в передок, в сани.

— А ты ее возьми за уздцы, за уздцы! Она пойдет за тобой! Она тебя слушается, — посоветовал Саша.

Егорушка тоже поддакнул:

— Она тебя, Митя, всегда слушается. Она за тобой пошагает хоть куда.

И Митя взял Зорьку под уздцы, и, подражая Филатычу, заприговаривал:

— Ну что, Зоренька? Ну что, матушка? Ну что боисся-то? Пойдем, голубонька моя, пойдем…

И Зорька пошла.

Саша закричал по-американски: «О'кэй!», Егорушка засуетился: «Пошла, пошла!», а Митя уже перескочил мокрую закраину и, пятясь, отставив свой туго обтянутый серыми, давным-давно обмалелыми штанцами задок, тянул нерешительную Зорьку за собою.

Он не давал ей опустить голову, не давал глянуть вниз. И Зорька вдруг как-то странно, почти по-собачьи, присела, ржанула, и вот через всю мокроту, через береговую и ледовую спайку мощным прыжком ринулась вперед.

Митя успел увидеть летящую на него лошадиную мускулистую грудь, успел увидеть край хомута, торец оглобли, но тут его ударило этим шершавым торцом прямо в лоб, он полетел кубарем, прочертил щекой по зернистому снегу, и в глазах у Мити потемнело.

Он услышал рядом такой треск, будто весь белый свет начал колоться на куски и падать вниз, рушиться. Где-то у самых ног страшно зашумела вода, жутко заржала лошадь.

«Тонем!» — подумал Митя, забарахтался, но голые пальцы хватали не воду, а холодный, мокрый снег. Он стиснул сочащийся ком, прижал к лицу — в глазах стало проясняться. Белый свет оставался белым, а вот в трех шагах от Мити, у самого берега, зиял бурлящий, бурый пролом, и там в ледяном крошеве билась Зорька.

Вода, перемешанная с торфяной грязью, летела во все стороны, она достигала Зорьке до середины хомута, выше груди. Зорька старалась подняться на дыбы, вскинуть передние копыта в шипастых подковах на кромку льда, но сани с бочкой с берега пихали ее оглоблями вперед, прижимали к ледяной кромке, и она все никак не могла выпростать ноги из-под этой кромки, лишь колотилась об нее хомутом, грудью, коленями, обрезáлась до крови.

На берегу заполошно толклись Саша с Егорушкой. Они то и дело принимались тянуть вверх по снеговому склону сани, да силенок у них на это не хватало. Митя встал на захлестанном грязью льду, и с ужасом увидел, что лошадь тоже смотрит на него. Метаться она уже перестала, только вздрагивала, и огромные, от страха косящие глаза ее, как показалось Мите, были в слезах.

И тут Митя заплакал сам, и, шлепая по слякоти, побежал на берег.

— Спятить надо Зорьку, спятить! — захлебываясь от горя, он крикнул Саше с Егорушкой, зашарил в санях, стал искать вожжи, чтобы спятить Зорьку — заставить ее саму вытолкнуть вверх тяжелые сани с бочкой.