«Были очи острее точимой косы…» - [5]

Возбуждать против Надежды Яковлевны тяжбы о добром имени X или Y — дело, которое я не могу признать для всех случаев столь заведомо предосудительным, как его признает Н. Панченко. Просто оно кажется мне по вышеизложенным причинам не имеющим смысла. Все равно что защищать Грановского от Федора Михайловича. Не имеет смысла и противоположное: считать, что с X или Y покончено после такого-то пассажа у нее, что некоему лицу вынесен окончательный приговор с той степенью окончательности, какая до Страшного Суда немыслима. У нее не надо искать исчерпывающих характеристик такого-то и такой-то. Счет идет на другие величины.

Так было, по существу, с самого начала. Но внутри поколения спор мемуаристов был неизбежен; как нереалистично и несправедливо было бы требовать от Тургенева, чтобы он смотрел на «Бесов» издали, не чувствуя себя задетым. Позднее, мне кажется, должен действовать спасительный принцип: младшие не вмешиваются в распри старших. Каково мое личное, эмоциональное отношение к конфликтным ситуациям наряду с умственной убежденностью в том, что суть дела внеположна им? Надежда Яковлевна для меня — Надежда Яковлевна: во-первых, «нищенка-подруга» поэта, разделившая его жизнь со всей славой и бедой; во-вторых, автор книг, в исключительном значении которых для нашей ориентации в историческом времени я убежден; в-третьих, человек, которого я знал и не мог не любить. Этого достаточно. А Эмма Григорьевна Герштейн? Выписываю из «Воспоминаний» Надежды Яковлевны, что было сразу после ареста Мандельштама. «Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому — кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива». Вы понимаете — там, в тот час они были вместе; а нас там не было. Что в сравнении с этим все их конфликты? И я, тогда еще не родившийся, кто я такой, чтобы принимать сторону одной из них против другой? От души прилагаю к себе самому ахматовскую формулу: «Его здесь не стояло». Как будто я могу поручиться за себя, что в то страшное время нашел бы в себе силу войти с Эммой Григорьевной и Евгением Яковлевичем в зачумленный дом, поднять с пола опасные бумаги! Мы, пришедшие после, разве мы смеем отказывать в самом глубоком уважении людям, которые хотя бы не переходили на противоположную сторону улицы, повстречав в Воронеже ссыльного поэта, и были ответом небес на его отчаянную мольбу о «читателе» и «советчике»? Не миновать отнестись таким же образом, например, к заносчивому полубезумцу Сергею Рудакову, который, по правде говоря, выглядит у Э. Герштейн ненамного привлекательнее, чем у Надежды Мандельштам, однако ведь был не только жертвой эпохи, достойной нашего сострадания, но и собеседником Осипа Эмильевича, вошедшим, худо-бедно, в сюжет его судьбы. Это не то что нам теперь после драки кулаками махать.

Есть только один вопрос оценок, в который я попытаюсь вмешаться. К этому у меня три основания. Во-первых, это не вопрос о «личностях» (в деликатном смысле старинного оборота «перейти на личности»), то есть не о том, порядочно или непорядочно вел себя некто десятки лет назад во вполне конкретной и как раз поэтому не реконструируемой ситуации. Во-вторых, речь идет о делах, которым Надежда Яковлевна была свидетельницей ненамного больше, чем мы: кое-что было увидено лишь совсем незрелыми глазами, и притом издали. В-третьих, мои возражения я излагал самой Надежде Яковлевне. (Когда я шел к ней для этого разговора, жена сказала: «Ох, выбросит она тебя в окошко». Я возразил, что из окна первого этажа падать невысоко. Выслушан я был с исключительной кротостью. Под конец было сказано: «Сергей Сергеевич, я недобрая».) Спорил я — о символистах. Более специально — о Вячеславе Иванове.

Для начала позволю себе несколько общих положений. Когда младший поэт отталкивается от старшего и «преодолевает» его, это не манихейский конфликт добра и зла, не поединок святого Георгия со змием, а нормальная и здоровая форма преемственности. Для поединка избирается отнюдь не худший; что за честь одолеть худшего? Даже физическое тело не может оттолкнуться от другого физического тела, не имея с ним точек соприкосновения… История отечественной поэзии давно научила нас, до чего кровным, интимным, глубоким было отталкивание Пушкина («победителя-ученика») от Жуковского («побежденного учителя»); и разве что сентиментально воспринимаемые биографические обстоятельства могут закрыть от современного любителя стихов, что Бродский отнюдь не «продолжает» Ахматову (на это недавно с полным основанием указала В. Полухина). Отнюдь не только юношеские письма О. Мандельштама Вяч. Иванову, но и все его более поздние высказывания свидетельствуют о содержательной и продуктивной амбивалентности, которая и является нормой в отношении младшего к старшему: преклонение пенится и весело закипает враждой, но вражда насквозь прохвачена самым серьезным уважением. В дальнейшем действует следующий закон: младшие способны более адекватно судить о сравнительном масштабе старших, чем наоборот, и это не потому, что старшие глупее младших, а потому, что реальная иерархия в стане младших может быть определена лишь по законам их поэтической системы, которой еще только предстоит быть выявленной. Грубо говоря, старшие почти всегда «ставят» не на тех младших, и это тоже нормально. Нам не хочется в этом сознаваться. Такое искушение — сделать национальный миф из случайного эпизода на лицейских экзаменах, когда Державин на мгновение расплакался стариковскими слезами в ответ на упоминание его имени в юношеской строке Пушкина… Огорчительно, конечно, что символисты приняли на ура Сергея Городецкого, вместо того чтобы вовремя сообразить, кто́ именно будет славой русской поэзии в десятилетия, которые последуют за их уходом со сцены. Но разумно ли делать из этого, именно из этого, уничтожающий аргумент против ценности целой эпохи? А ведь во «Второй книге» мы встречаем подобное умозаключение. «Как могли так ошибиться символисты, люди, как принято думать, образованные… Встает еще один вопрос: действительно ли это был период расцвета искусства, особенно поэзии, второй после эпохи Пушкина, Баратынского и Тютчева? По моему глубокому убеждению — нет». Боже сохрани, я вовсе не сторонник благодушно-эстетской идеализации «серебряного века». Но такая логика решительно не годится. Исходя из нее можно было бы предъявить претензии к Пушкину: зачем это он писал такую прочувствованную рецензию на какого-то Виктора Теплякова, но весьма прохладно отнесся к молодому Тютчеву? Или адресоваться к Осипу Мандельштаму: как он смел хвалить Адалис и не похвалить раннего Заболоцкого? В истории литературы таких «почему» слишком много, ибо она живет динамикой сдвига, поневоле обрекающей самых умных старших на непонятливость.

Первый том труда "История Византии" охватывает события с середины IV до середины VII века. В нем рассказано о становлении и укреплении Византийской империи, о царствовании Юстиниана и его значение для дальнейшего развития государства, о кризисе VII в. и важных изменениях в социальной и этнической структуре, об особенностях ранневизантийской культуры и международных связях Византии с Западом и Востоком.

Второй том охватывает события византийской истории с конца VII до середины IX в. От этого периода византийской истории осталось мало источников. Почти полностью отсутствуют акты и подлинные документы. Сравнительно невелико количество сохранившихся монет. Почти совершенно нет архитектурных памятников того времени. Археологический материал, отражающий этот период, тоже крайне беден.

По благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея УкраиныВ настоящий том собрания сочинений С. С. Аверинцева включены все выполненные им переводы из Священного Писания с комментариями переводчика. Полный текст перевода Евангелия от Матфея и обширный комментарий к Евангелию от Марка публикуются впервые. Другие переводы с комментариями (Евангелия от Марка, от Луки, Книга Иова и Псалмы) ранее публиковались главным образом в малодоступных теперь и периодических изданиях. Читатель получает возможность познакомиться с результатами многолетних трудов одного из самых замечательных современных исследователей — выдающегося филолога, философа, византолога и библеиста.Книга адресована всем, кто стремится понять смысл Библии и интересуется вопросами религии, истории, культуры.На обложке помещен образ Иисуса Христа из мозаик киевского собора Святой Софии.

Что, собственно, означает применительно к изучению литературы и искусства пресловутое слово «мифология»? Для вдумчивого исследователя этот вопрос давно уже перешел из категории праздных спекуляций в сферу самых что ни на есть насущных профессиональных затруднений.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

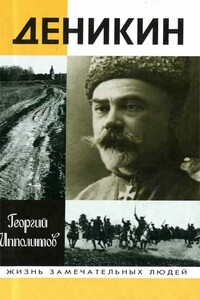

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.

В книге известного публициста и журналиста В. Чередниченко рассказывается о повседневной деятельности лидера Партии регионов Виктора Януковича, который прошел путь от председателя Донецкой облгосадминистрации до главы государства. Автор показывает, как Виктор Федорович вместе с соратниками решает вопросы, во многом определяющие развитие экономики страны, будущее ее граждан; освещает проблемы, которые обсуждаются во время встреч Президента Украины с лидерами ведущих стран мира – России, США, Германии, Китая.