Буддийско-мусульманские доктринальные отношения: прошлое, настоящее и будущее - [3]

В то время как буддисты не проявляли никакого интереса к верованиям местного населения, монголы распространяли буддизм даже в традиционных мусульманских регионах. Так, на протяжении большей части периода Ильханата во второй половине XIII века, когда монголы управляли Ираном, монгольские ханы практиковали и распространяли там тибетскую форму буддизма. Саад аль-Даула, министр Аргун-хана, предложил включить некоторые аспекты ислама в императорскую политику хана. Он советовал объявить пророками Чингисхана и его наследную линию, наподобие шиитской линии имамов, и предложил Аргун-хану последовать примеру Мухаммада и положить начало вселенской буддийской религиозной нации, а Каабу превратить в буддийский храм. Но, хотя хан объявил буддизм государственной религией и пригласил ко двору многих монахов их Кашмира и Тибета, он не принял другие советы министра.

Следующий правитель Ильханата Газан-хан вскоре после вступления на престол принял ислам. Он поручил своему министру Рашиду ад-Дину написать «Всеобщую историю» (араб. «Джами ал-таварих») и включить в неё описания систем верований разных народов, с которыми столкнулись монголы, в том числе и буддизма. Чтобы помочь Рашиду ад-Дину в его работе, Газан-хан пригласил ко двору Бакши Камалашри – буддийского монаха из Кашмира. Результатом этого сотрудничества стал третий раздел «Истории Индии» второго тома «Всеобщей истории» – «Жизнь и учения Будды», который был переведён на арабский и персидский языки.

Подобно предыдущим работам аль-Кермани и аль-Бируни, Рашид ад-Дин объяснял буддизм с точки зрения мусульман. Например, он считал Будду одним из шести религиозных основоположников, которых индийцы называют пророками, из которых теистические – Шива, Вишну и Брахма, нетеистические – Арханта в джайнизме, Настика в чарваке и Шакьямуни в буддизме. Также богов дева он называл ангелами, а Мару – Иблисом, дьяволом. Помимо этого в тексте говорится о перерождении в шести мирах, кармических законах причин и следствий и о том, что слова Будды собраны в Кангьюре – своде их тибетских переводов.

Рашид ад-Дин сообщил также, что в то время в Иране были распространены одиннадцать буддийских текстов на арабском языке. Они включали тексты махаяны, такие как «Сутра об устройстве чистой земли блаженства» (санскр. «Сукхавативьюха сутра») о чистой земле Амитабхи, «Сутра о расположении, подобном плетёной корзине» (санскр. «Карандавьюха сутра») об Авалокитешваре – воплощении сострадания, и «Разъяснение о Майтрейе» (санскр. «Майтрейявьякарана») о Майтрейе – грядущем будде и воплощении любви. Однако в описании Рашида ад-Дина встречаются довольно фантастические утверждения. Например, о том, что до принятия ислама жители Мекки и Медины были буддистами и поклонялись идолам в Каабе, которые напоминали Будду.

Немногим более чем сто лет спустя, в начале XV века н.э., Хафизи-Абру, служа при дворе Шахруха династии Тимуридов в Самарканде, написал «Собрание летописей» (араб. «Маджма ат-таварих»). Раздел этого текста о Будде и буддизме основывался на труде Рашида ад-Дина.

Хотя труды мусульманских учёных по истории Индии содержат описания буддийских верований, в текстах тибетских и монгольских буддийских авторов, посвящённых истории Индии после распространения в ней ислама, не удалось обнаружить подобного описания исламских верований. Например, в начале XVII века н.э. в своей работе «История буддизма в Индии» (rGya-gar chos-‘byung) тибетский учёный Таранатха описал, как мусульманские армии тюрок-гузов разрушили буддийские монастыри в центральной части Северной Индии во времена правления династии Гуридов в начале XIII века н.э. Однако в этом тексте ничего не сказано о самом исламе. И даже когда в середине XVII века н.э. из-за голода на родине кашмирские мусульмане переселились в Тибет и мирно проживали там, получив от Пятого Далай-ламы особые привилегии, между этими двумя религиями всё ещё не было доктринального диалога.

Более того, в индийских, тибетских и монгольских буддийских текстах доктринального характера (санскр. сиддханта, тиб. grub-mtha’) обсуждение небуддийских верований сводится преимущественно, если не исключительно, к местным индийским системам. Даже когда эти тексты выходят за рамки индийской культуры и рассматривают небуддийские верования – китайские и местные тибетские, – как, например, в работе «Хрустальное зеркало великолепного объяснения, отражающее источники и воззрения всех философских систем» (Grub-mtha’ thams-cad-kyi khungs-dang ‘dod-tshul ston-pa legs-bshad shel-gyi me-long) учёного конца XVIII века н.э. Тукена Лозанга Чокьи Ньимы (Tu’u -bkvan blo-bzang chos-kyi nyi-ma), они не описывают ислам.

Единственным исключением из этой тенденции буддийской незаинтересованности исламом был монгольский писатель середины XIX века н.э. Инджаннаши. В своём антикитайском и антиманьчжурском историческом романе о Монголии «Синяя хроника» (монг. «Köke sudar») он отмечает, что ислам и буддизм объединяет общее намерение – «добро». В качестве примера он приводит тот факт, что, когда и мусульманские и буддийские мясники забивают животных, они читают молитву об их перерождении на небесах.

Тибетский перевод санскритского слова «мандала» буквально означает «то, что окружает центр». «Центр» несет в себе значение, а то, что его окружает, — мандала, является представленным в форме круга символом, который выражает это значение. Хотя не все мандалы имеют круглую форму.Мандалы бывают разных типов, они используются в буддизме для различных целей, как в практиках уровня сутры, так и в тантрических практиках. Давайте рассмотрим некоторые из типов мандалы.Оригинал страницы: www.berzinarchives.com/web/ru/archives/advanced/tantra/level1_getting_started/meaning_use_mandala.html.

Буддийская литература и устная традиция содержат многочисленные примеры, как сознание путешествует в тонкой форме вне грубого тела. Такие же явления были замечены на Западе, где их зачастую называют «астральными путешествиями». Хотя сложно сопоставить этот опыт и отождествлять отдельные случаи, встречающиеся в одной культуре, с тем, что описано в другой культуре, используя классификацию, принятую в последней, все же может быть полезным перечислить некоторые разновидности этих явлений, как они встречаются в буддийских традициях Индии и Тибета.Оригинал текста: www.berzinarchives.com /web/ru/archives/approaching_buddhism/introduction/extra_bodily_states.html.

Я думаю, что для каждого из нас будет полезно обсудить основные проблемы, которые могут быть общими для многих людей, пытающихся следовать практическому подходу к Дхарме, а именно сложности с принятием учителя или с признанием необходимости в учителе, сложности, связанные с тантрой, и так далее.Оригинал страницы: www.berzinarchives.com /web/x/nav/group.html_596645656.html.

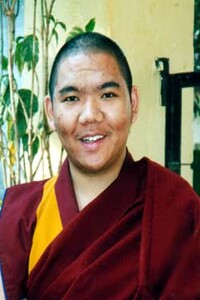

Оригинал страницы: www.berzinarchives.com/web/ru/archives/approaching_buddhism/teachers/tsenzhab_serkong_rinpoche/portrait_serkong_rinpoche.html.

Буддизм в Восточном Туркестане (кит. Синьцзан) имеет долгую историю. В I веке до н.э. буддизм пришел из Индии в Хотан, распространясь вдоль южной границы пустыни Такла-Макан. Хотанцы были иранским народом. Спустя несколько столетий в Индии появилась традиция махаяны, и Хотан вскоре стал центром махаянского буддизма.Оригинал статьи: www.berzinarchives.com /web/ru/archives/study/history_buddhism/buddhism_central_asia/history_east_turkestan_buddhism.html.

Оригинал страницы: www.berzinarchives.com/web/ru/archives/sutra/level3_lojong_material/general/dealing_jealousy.html.

Перед вами мемуары А. А. Краснопивцева, прошедшего после окончания Тимирязевки более чем 50-летний путь планово-экономической и кредитно-финансовой работы, начиная от колхоза до Минсельхоза, Госплана, Госкомцен и Минфина СССР. С 1981 по 1996 год он служил в ранге заместителя министра. Ознакомление с полувековым опытом работы автора на разных уровнях государственного управления полезно для молодых кадров плановиков, экономистов, финансистов, бухгалтеров, других специалистов аппарата управления, банковских работников и учёных, посвятивших себя укреплению и процветанию своих предприятий, отраслей и АПК России. В мемуарах отражена борьба автора за социальное равенство трудящихся промышленности и сельского хозяйства, за рост их социально-экономического благосостояния и могущества страны, за справедливое отношение к сельскому хозяйству, за развитие и укрепление его экономики.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Серия очерков полковника Анатолия Леонидовича Носовича (1878–1968) — о вражеских вождях и о вражеской армии. Одно ценно — автор видел врагов вблизи, а некоторые стороны их жизни наблюдал изнутри, потому что некоторое время служил в их армии: в мае 1918 года по заданию Московской подпольной белогвардейской организации поступил на службу в Красную армию, в управление Северо-Кавказского военного округа. Как начальник штаба округа он непосредственно участвовал в разработке и проведении операций против белых войск и впоследствии уверял, что сделал все возможное, чтобы по одиночке посылать разрозненные красноармейские части против превосходящих сил противника.

На протяжении нескольких лет мы совместно с нашими западными союзниками управляли оккупированной Германией. Как это делалось и какой след оставило это управление в последующей истории двух стран освещается в этой работе.

Александр Иванович Гучков – один из самых крупных политических деятелей дореволюционной России, член Государственной Думы и Государственного совета, лидер влиятельной партии «октябристов», в 1917 году – военный и морской министр Временного правительства; с 1913 года он входил также в Военную масонскую ложу.Именно Гучков являлся автором и организатором дворцового переворота, целью которого было, используя связи с рядом военачальников (М. В. Алексеевым, Н. В. Рузским и др.), заставить Николая II отречься от престола.

В работе изучается до настоящего времени мало исследованная деятельность императора восточной части Римской империи Лициния (308–324 гг.) на начальном этапе исторического перелома: перехода от языческой государственности к христианской, от Античности к Средневековью. Рассмотрены религиозная политика Лициния и две войны с императором Константином I Великим.Книга может быть полезна специалистам, а также широкому кругу читателей.