Божественный глагол (Пушкин, Блок, Ахматова) - [5]

Однако «осторожность и сдержанность» тона Воронцова обманчивы. Фраза о том, что Пушкин «за купальный сезон приобретает еще более людей, восторженных поклонников его поэзии», далеко не безобидна, если учесть, как воспринималась ситуация в Одессе верховной властью. Весьма интересный для нас в этом смысле документ (письмо Александра I Новороссийскому генерал-губернатору от 2 мая 1824 года) опубликован в 1982 году Л. М. Аринштейном в статье, посвященной истории высылки Пушкина из Одессы:

«Граф Михайло Семенович!

Я имею сведение, что в Одессу стекаются из разных мест и в особенности из Польских губерний и даже из военнослужащих без позволения своего начальства многие такие лица, кои с намерением или по своему легкомыслию занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние (…) Будучи уверен в усердии и попечительности Вашей о благе общем, я не сомневаюсь, что Вы обратите на сей предмет особенное свое внимание и примете строгие меры, дабы подобные беспорядки (…) не могли иметь места в столь важном торговом городе, какова Одесса…»[17]

Хотя письмо царя написано через месяц с небольшим после обращения Воронцова к Нессельроде, мнение о ситуации во вверенном ему городе сложилось в Зимнем дворце, конечно, значительно раньше, и граф не мог не догадываться, что это его обращение придется кстати и послужит доказательством его лояльности царю. Мы не разделяем при этом основного вывода статьи Аринштейна: Воронцов будто бы добивался удаления Пушкина по соображениям исключительно политическим и карьерным. По нашему мнению, Воронцов руководствовался в своих закулисных действиях прежде всего личной неприязнью к поэту, но, конечно, он отдавал себе отчет в том, что эти его действия являлись политически целесообразными и должны были быть восприняты верховной властью благосклонно. В том и заключалась потаенная суть интриги, потому и не требовалось каких-либо резких слов и обличений в адрес Пушкина. Кроме того, нужно было соблюсти видимость благопристойности: мало ли кому могло стать известным содержание письма. Нет, до уровня примитивного доноса, граф еще не опустился – это произойдет с ним позже, в 1828 году, в связи с вызывающей выходкой Александра Раевского…

А в 1824 году Воронцов просил удалить Пушкина, причем куда-нибудь подальше от Одессы – не в Кишинев, где находился поэт до того, потому что и туда смогут ездить к нему «восторженные поклонники», да и «в самом Кишиневе он найдет в боярах и в молодых греках достаточно скверное общество»[18]. А кроме того, из Кишинева, пользуясь добротой и расположением своего бывшего начальника генерала И. Н. Инзова, Пушкин смог бы беспрепятственно посещать Одессу: «…он будет тогда в Одессе, но без надзора»[19]. А вот этого, по мнению, Воронцова, никак нельзя было допустить! Столь веский довод наверняка с пониманием был воспринят его адресатом.

Относительно Инзова Воронцов был прав. Генерал (по некоторым сведениям, побочный сын Павла I) ценил талант Пушкина и относился к поэту по отечески. Пушкин также питал к своему бывшему начальнику теплые чувства и с большой симпатией охарактеризовал его в «Воображаемом разговоре с Александром I». Как вспоминал впоследствии Вигель, старый генерал был очень огорчен переводом поэта из Кишинева в Одессу и предчувствовал его неблагоприятные последствия для Пушкина:

«Зачем он меня оставил? (…) Конечно, в Кишиневе иногда бывало ему скучно; но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям на Кавказ, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода? Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней сколько угодно? А с Воронцовым, право, несдобровать ему…»[20]

Но возвратимся к письму Воронцова.

Что послужило непосредственной причиной его первого (потом их будет еще несколько) письма к Нессельроде, нам не известно. Нет никаких сведений о том, чтобы Пушкин до 28 марта 1824 года подал своему могущественному недоброжелателю какие-либо поводы для ревности в отношении графини, хотя увлечение поэта ею могло возникнуть еще в декабре 1823 года. Известно однако, что все это время у него продолжался довольно бурный роман с Амалией Ризнич[21].

Скорее всего, причина была в другом, и Воронцов, по-видимому невольно, сам назвал ее в письме: «Основной недостаток г. Пушкина – это его самолюбие». Или, иначе говоря, независимая манера поведения поэта. Вспомним пушкинское признание Бестужеву (письмо конца мая – начала июня 1825 г.) в том, что авторское самолюбие «сливается» у него с «аристократической гордостью шестисотлетнего дворянина». Вот что не могло не раздражать властного сановника, давно привыкшего к лести и заискиванию подчиненных.

Не самолюбие, а чувство собственного достоинства, по убеждению близко сошедшегося с поэтом в годы его южной ссылки В. П. Горчакова, «с первого дня представления Пушкина гр. Воронцову уже поселило в Пушкине нерасположение к графу»[22].

В этом же видели истинную причину конфликта пушкинисты начала XX в.: «Гордая независимость Пушкина, его свободная манера держаться в обществе могли не нравиться Воронцову, вызывать в нем чувство недоброжелательства по отношению к Пушкину, в котором он видел прежде всего мелкого и притом опального чиновника, а не гениального поэта»

Кумир шестидесятых годов прошлого века, самый яркий представитель так называемой городской прозы, один из самых популярных отечественных писателей, Василий Аксенов предстает в первом разделе этой книги в воспоминаниях-очерках своих многочисленных друзей, живущих не только в России, но и далеко за ее пределами. Причем это не только коллеги по ремеслу, писатели и поэты, но также люди других профессий: художники, музыканты, режиссеры кино и театра, журналисты, физики. Некоторых из них, к сожалению, как и Василия Аксенова, уже нет среди нас, но сохранились их строки о нем.Во втором разделе книги представлена переписка Василия Аксенова с друзьями и близкими людьми.Третий раздел составляют интервью с ним, взятые российскими и зарубежными журналистами с 1980 по 2008 год.Книга открывает перед читателем панораму общественной и литературной жизни Советского Союза, эмиграции и современной России.Литературно-художественное издание предназначено для широкого круга читателей.

Самый популярный писатель шестидесятых и опальный – семидесятых, эмигрант, возвращенец, автор романов, удостоенных престижных литературных премий в девяностые, прозаик, который постоянно искал новые формы, друг своих друзей и любящий сын… Василий Аксенов писал письма друзьям и родным с тем же литературным блеском и абсолютной внутренней свободой, как и свою прозу. Извлеченная из американского архива и хранящаяся теперь в «Доме русского зарубежья» переписка охватывает период с конца сороковых до начала девяностых годов.

Кого любил Василий Аксенов – один из самых скандальных и ярких «шестидесятников» и стиляг? Кого ненавидел? Зачем он переписывался с Бродским и что скрывал от самых близких людей? И как смог прожить четыре жизни в одной? Ответы на эти непростые вопросы – в мемуарной книге «Четыре жизни Василия Аксенова».

В книгу литературоведа и поэта Виктора Есипова, известного читателям по многочисленным журнальным публикациям и книгам о творчестве А. С. Пушкина, а также в качестве автора книги «Четыре жизни Василия Аксенова» и составителя его посмертных изданий, входят воспоминания об известных писателях и поэтах, с которыми ему посчастливилось дружить или просто общаться: Василии Аксенове, Белле Ахмадулиной, Владимире Войновиче, Борисе Балтере, Бенедикте Сарнове, Борисе Биргере, Надежде Мандельштам, Александре Володине, Семене Липкине и Инне Лиснянской, Валентине Непомнящем. Все эти воспоминания публиковались по отдельности в периодической печати – в России и за рубежом.

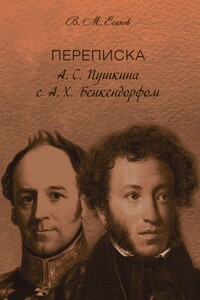

Настоящая монография посвящена взаимоотношениям А. С. Пушкина и А. Х. Бенкендорфа, которые рассматриваются исключительно на документальной основе. В книге приводится их переписка, продолжавшаяся в течение десяти лет, с 1826 по 1836 год, а также используются «Выписки из писем Графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к Императору Николаю I о Пушкине», «Дела III Отделения собственной Е. И. В. канцелярии об А. С. Пушкине» и другие документы. Все письма сопровождаются необходимыми комментариями. В результате в монографии воссоздается атмосфера сложных и противоречивых отношений поэта с руководителем III Отделения, одним из героев Отечественной войны 1812 года, а Бенкендорф предстает не только верным слугой императора Николая I, но и человеком, то и дело оказывающим Пушкину разного рода услуги в сложных перипетиях дворцовой жизни. В оформлении обложки использована фотография, сделанная Давидом Кисликом.

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

Автор — полковник Красной армии (1936). 11 марта 1938 был арестован органами НКВД по обвинению в участии в «антисоветском военном заговоре»; содержался в Ашхабадском управлении НКВД, где подвергался пыткам, виновным себя не признал. 5 сентября 1939 освобождён, реабилитирован, но не вернулся на значимую руководящую работу, а в декабре 1939 был назначен начальником санатория «Аэрофлота» в Ялте. В ноябре 1941, после занятия Ялты немецкими войсками, явился в форме полковника ВВС Красной армии в немецкую комендатуру и заявил о стремлении бороться с большевиками.

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

«Как раз у дверей дома мы встречаем двух сестер, которые входят с видом скорее спокойным, чем грустным. Я вижу двух красавиц, которые меня удивляют, но более всего меня поражает одна из них, которая делает мне реверанс:– Это г-н шевалье Де Сейигальт?– Да, мадемуазель, очень огорчен вашим несчастьем.– Не окажете ли честь снова подняться к нам?– У меня неотложное дело…».

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.