Бизар - [5]

Хольстебро. Чернильное небо над рекой. Несколько призраков на мосту. Смех и всплеск. Бегом сквозь город. Мимо плачущего фонтана. Мимо пьяных статуй. Скорей в студию Сюзанны!

Нас познакомил барыга по имени Йене. Мы курили у него. Она была с подружкой-феминисткой. Ханни с ней поругался. Феминистка сказала, что все мужики – сексисты, они бестактны и в женщинах видят только задницу, в которую хотят вогнать поглубже свой кусок мяса. Она возненавидела мужиков.

– Потому что мужики не считаются с правами женщин. Они ходят по улицам и рассматривают нас. Идешь себе, навстречу – мужик, и он на тебя пялится, сканирует, раздевает взглядом, с едкой усмешкой, с маслом в глазах и елдиной в штанах. Он смотрит и не стыдясь пускает слюни. А бывает, идешь, тебе навстречу приятный молодой человек, такой приличный, и становится приятно оттого, что он смотрит, потому что он смотрит с нежностью, ласково, и ты вся горишь, но он проходит мимо… Потом идет следующий, тоже смотрит; за ним еще один, тоже… и хотя он не такой приятный, как первый или второй, ты все равно уже на взводе, и когда он подходит и заговаривает – уже идешь с ним, потому что нельзя так смотреть!

Хануман захохотал:

– Вот поэтому у меня никогда с этим не было проблем! Просто подходишь и заговариваешь. В первый раз послали, во второй, пятый, а в семнадцатый раз с тобой обязательно пойдет… ух-ха-ха-ха-а! Носи паранджу, если не хочешь, чтоб мужики слюнки пускали!

И тут они начали спорить.

По телевизору показывали трупы. Их вывозили из морга. Перевозили куда-то. Какие-то особенные трупы. Грузили в специальные машины. Похожие на санитаров люди в темно-синих халатах стояли, рассматривали бирки на пальцах ног мертвецов и обсуждали что-то с таким видом, как, бывает, обсуждают бытовую технику. Видимо, в передаче показывали, как из одной страны в другую перевозят умерших… Я вздрогнул: а вдруг и меня вот так однажды? Феминистка пошла блевать в туалет. Сюзи взбесилась.

– Они не имеют права показывать трупы! – кричала она. – Я не верю своим глазам! Настоящие мертвецы! Они не имеют пра… А! Ты глянь! Трупы! Но это же может травмировать психику! Любой ребенок может включить телевизор и увидеть – трупы!

Я быстро убедил ее, что это муляжи, куклы, восковые куклы, как в музее мадам Тюссо… чепуха… кто будет показывать настоящих мертвецов?.. Ну что ты!.. Сюзи! Ха-ха… Она легко со мной согласилась, мы пошли к ней снимать напряжение… и я остался у нее…

Утром она решила меня отвести в студию, чтобы ее ученики меня порисовали. Я подумал, что она мною хвасталась… крутила-вертела меня, как проволочного… разверни плечо сюда, обхвати колено рукой, другую руку туда… прогнись, Эжен, вот так… ага…

Я прожил с ней почти два месяца. Сюзи была очень нервной. Она все время куда-то торопилась. Или мне так казалось. Костлявая, суматошная. Хмыкала себе под нос, над чем-нибудь посмеивалась. Улыбка зачерствевшего сэндвича. Прожженные кофты. Руки в краске. Ее отец жил в Сконе[8]. Она почему-то этим гордилась и хотела к нему уехать.

«Я устала, Эжен. Если б ты знал, как я устала! Я сыта по горло. Я уеду к отцу и останусь у него, – говорила Сюзи. Об отце она рассказывала, как о сказочном персонаже, он был ее герой, он даже не болел. – Это совсем другой человек! Он совсем не такой, как все датчане. Он не думает о завтрашнем дне. Не откладывает деньги. Не старается производить положительное впечатление, держать марку, соответствовать высоким стандартам и так далее. Он просто живет своей жизнью! Он и не датчанин, и не швед. Он особенный…»

Я так и не понял, чем он был особенный; все, что Сюзи о нем говорила, считалось для датчанина нормой; я, разумеется, ей этого не сказал, просто слушал, как она расписывает его достоинства и безобидные недостатки, и чем больше вникал, тем более типичным скандинавом он мне представлялся. Но мне было все равно. Он жил в какой-то полузаброшенной деревушке, в общине Bergmans familj[9], которых практически не осталось в Скандинавии, потому что все члены подобных общин рано или поздно не выдерживали и нарушали обет – не пользоваться благами человечества – и, изменяя на свой лад кодекс Ульфа Бергмана, основателя первого подобного скита на севере Швеции, больше не могли по праву называться Bergmans familj.

«Потому что они используют компьютеры, покупают телевизоры и прочую технику и ничем от обывателей не отличаются, разве что волосы длинные носят, нигде не работают, слушают психоделическую музыку и курят траву, – говорила Сюзи. – А Ульф Бергман отказывался от всего. Даже воду носил из реки, и все его апостолы тоже! Он даже на автобусах не ездил. В настоящей Bergmans familj живут так, как жили пятьсот лет назад! До изобретения паровоза! Теперь таких коммун почти не осталось. Потому что всем хочется видеомагнитофон и особенно компьютер! Можно сказать, компьютер убил Bergmans familj. Но несколько настоящих Bergmans familj пока устояли, они еще держатся, и мой отец живет именно в такой коммуне!»

Она утверждала, что ее отец – настоящий отшельник, он живет в ските и даже не разговаривает ни с кем… или почти ни с кем. (Меня это несколько удивило: она при мне пару раз звонила отцу по мобильному телефону, – но я промолчал.) Итак, мы начали потихоньку собираться в Швецию, к отцу Сюзи, который бичевал где-то в Сконе, возле какой-то старинной церкви у самого синего моря, он что-то в этой церкви делал – пел, играл, рисовал, плел корзины или бредень, – и не все ли равно? Он был музыкант, художник, ткач, но не имел образования. Оно ему и не требовалось, потому что у него было

Сборник «Копенгага» — это галерея портретов. Русский художник, который никак не может приступить к работе над своими картинами; музыкант-гомосексуалист играет в барах и пьет до невменяемости; старый священник, одержимый религиозным проектом; беженцы, хиппи, маргиналы… Каждый из них заперт в комнате своего отдельного одиночества. Невероятные проделки героев новелл можно сравнить с шалостями детей, которых бросили, толком не объяснив зачем дана жизнь; и чем абсурдней их поступки, тем явственней опустошительное отчаяние, которое толкает их на это.Как и роман «Путешествие Ханумана на Лолланд», сборник написан в жанре псевдоавтобиографии и связан с романом не только сквозными персонажами — Хануман, Непалино, Михаил Потапов, но и мотивом нелегального проживания, который в романе «Зола» обретает поэтико-метафизическое значение.«…вселенная создается ежесекундно, рождается здесь и сейчас, и никогда не умирает; бесконечность воссоздает себя волевым усилием, обращая мгновение бытия в вечность.

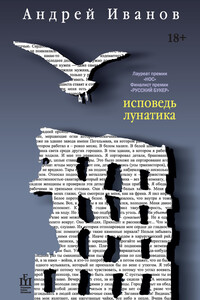

Герои плутовского романа Андрея Иванова, индус Хануман и русский эстонец Юдж, живут нелегально в Дании и мечтают поехать на Лолланд – датскую Ибицу, где свобода, девочки и трава. А пока ютятся в лагере для беженцев, втридорога продают продукты, найденные на помойке, взламывают телефонные коды и изображают русских мафиози… Но ловко обманывая других, они сами постоянно попадают впросак, и ясно, что путешествие на Лолланд никогда не закончится.Роман вошел в шортлист премии «РУССКИЙ БУКЕР».

Харбинские мотыльки — это 20 лет жизни художника Бориса Реброва, который вместе с армией Юденича семнадцатилетним юношей покидает Россию. По пути в Ревель он теряет семью, пытается найти себя в чужой стране, работает в фотоателье, ведет дневник, пишет картины и незаметно оказывается вовлеченным в деятельность русской фашистской партии.

Новая книга Андрея Иванова погружает читателя в послевоенный Париж, в мир русской эмиграции. Сопротивление и коллаборационисты, знаменитые философы и художники, разведка и убийства… Но перед нами не историческое повествование. Это роман, такой же, как «Роман с кокаином», «Дар» или «Улисс» (только русский), рассказывающий о неизбежности трагического выбора, любви, ненависти – о вопросах, которые волнуют во все времена.

Синтез Джойса и Набокова по-русски – это роман Андрея Иванова «Аргонавт». Герои Иванова путешествуют по улицам Таллина, европейским рок-фестивалям и страницам соцсетей сложными прихотливыми путями, которые ведут то ли в никуда, то ли к свободе. По словам Андрея Иванова, его аргонавт – «это замкнутый в сферу человек, в котором отражается мир и его обитатели, витрувианский человек наших дней, если хотите, он никуда не плывет, он погружается и всплывает».

Андрей Иванов – русский прозаик, живущий в Таллине, лауреат премии «НОС», финалист премии «Русский Букер». Главная его тема – быт и бытие эмигрантов: как современных нелегалов, пытающихся закрепиться всеми правдами и неправдами в Скандинавии, так и вынужденных бежать от революции в 20–30-х годах в Эстонию («Харбинские мотыльки»).Новый роман «Исповедь лунатика», завершающий его «скандинавскую трилогию» («Путешествие Ханумана на Лолланд», «Бизар»), – метафизическая одиссея тел и душ, чье добровольное сошествие в ад затянулось, а найти путь обратно все сложнее.Главный герой – Евгений, Юджин – сумел вырваться из лабиринта датских лагерей для беженцев, прошел через несколько тюрем, сбежал из психиатрической клиники – и теперь пытается освободиться от навязчивых мороков прошлого…

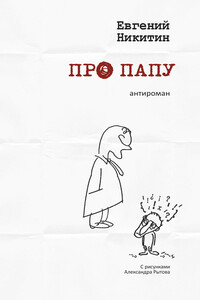

Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

![Воровская яма [Cборник]](/storage/book-covers/08/086ec5131cfee1e9284b895205abfa019c8ddf36.jpg)

Книга состоит из сюжетов, вырванных из жизни. Социальное напряжение всегда является детонатором для всякого рода авантюр, драм и похождений людей, нечистых на руку, готовых во имя обогащения переступить закон, пренебречь собственным достоинством и даже из корыстных побуждений продать родину. Все это есть в предлагаемой книге, которая не только анализирует социальное и духовное положение современной России, но и в ряде случаев четко обозначает выходы из тех коллизий, которые освещены талантливым пером известного московского писателя.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.

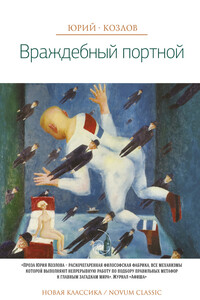

О чем эта книга? В первую очередь о судьбе нашей страны. Глядя шире – о судьбах мира. История четырех поколений странной, отмеченной пророческим даром, семьи, пережившей революцию, репрессии, войну, крах СССР. Реальные, существующие «здесь и сейчас» персонажи взаимодействуют с загадочными существами, олицетворяющими стихии воды, воздуха и земли. Судьба человечества могла бы сложиться иначе, если бы подаренный Гитлером Сталину на 60-летие в декабре 1939 года уникальный приемник «Telefunken» дошел до адресата, а не попал по ошибке в пустыню на границе с Ираном, где его выиграл в карты у председателя местного колхоза дед главного героя…

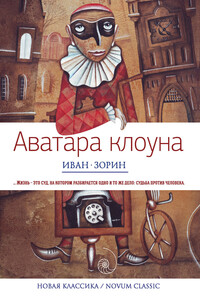

«Зорин – последний энциклопедист, забредший в наше утилитарное время. Если Борхес – постскриптум к мировой литературе, то Зорин – постпостскриптум к ней».(Александр Шапиро, критик. Израиль)«Иван Зорин дает в рассказе сплав нескольких реальностей сразу. У него на равных правах с самым ясным и прямым описанием „естественной жизни“ тончайшим, ювелирным приемом вплетена реальность ярая, художнически-страстная, властная, где всё по-русски преизбыточно – сверх меры. Реальность его рассказов всегда выпадает за „раму“ всего обыденного, погруженная в особый „кристаллический“ раствор смелого художественного вымысла.