Азарел - [10]

Сколько раз всплывала в моих сновидениях эта картина: не понимаю, и боюсь его.

Потом я вижу, что на мне молитвенный плат и я не могу двинуться, потому что кто-то держит конец плата. Оборачиваюсь — дедушка Иеремия: это он держит, зажав в кулаке. Лежит и спит.

Я часто видел его спящим вот так же, но на этот раз он стиснул мой молитвенный плат крепче обычного. Время проходит. Я тревожусь все больше. Боязливо окликаю его раз-другой. Он не отвечает. Осторожно дотрагиваюсь: он не движется. Хочу половчее вынуть у него из руки кончик молитвенного плата: не выпускает.

Тогда хочу вырвать из его руки: невозможно. А ведь я бы запел, сам не знаю куда.

Подползаю ближе к нему. К самой голове. Удивляясь вижу, что глаза-то у него открыты. Он смотрит. Может быть, молится?

Пугаюсь, что помешал ему.

И снова жду.

Снова проходит время. Но я помню, что, молясь, он не имел обыкновения держать в руке мой молитвенный плат. Снова подползаю к его голове. Теперь я вижу: его губы не шевелятся. И еще вижу теперь: ничего у него не шевелится. Глаза тоже не шевелятся.

Я испугался. Закричал.

Так, вероятно, оно и происходило в то утро, когда дедушка Иеремия заснул навсегда в своем шатре.

Не знаю, как я попал домой из дедова шатра, но только вдруг — вот я дома.

Не помню, что уже жил здесь долго, до того как дедушка Иеремия меня увез. Все для меня ново.

Я сижу на кровати.

Почему я не слышу удушливого, горячего запаха овечьей шкуры и соломы? Воздух легче, но для меня он тяжел. Что будет дальше? Почему я здесь, что они думают со мною сделать, эти люди, — «родители» и «брат с сестрой»? Они такие же в точности чужие, как тогда в Б., когда приезжали навещать меня. И того не пойму, какое мне дело до этой комнаты, до этой кровати, на которой я сижу. Я думаю, что отношусь только к одному месту, и это шатер и двор в Б., и что принадлежу одному-единственному человеку, и это дедушка Иеремия, страшный старик. И вот я жду и боюсь намного больше, чем когда бы то ни было до сих пор, боюсь, что он появится в таком виде, как в последний раз, с застывшим взором, с выпученными глазами, которые бледная заря в шатре делала еще ужаснее, с этими узловатыми, почерневшими пальцами, которые ни за что не хотели выпустить бахрому моего молитвенного плата.

Я жду умершего. Я принадлежу ему, и никому больше, как он сам принадлежал Одному, и никому больше, — тому единственному Господу, Элохиму, который замучил его до смерти. Он, умерший, — мой Элохим; я прижимаю к себе нити молитвенного плата, чтобы не было беды, когда он придет и станет искать его. И передник прижимаю, единственную одежду, которую, кроме плата, он разрешал носить. Так я сижу на кровати, в ужасе, и внимательно, недоверчиво, напряженно всматриваюсь: когда же старик появится снова?

Мать подходит ко мне с костюмчиком, хочет одеть меня так же, как одеты брат с сестрой; они стоят и смотрят, перешептываясь.

Но я такую одежду не могу надеть: отдайте дедушке — он не позволит!

Меня уговаривают: он уже не придет, его уже нет, он умер, заснул тогда там, в шатре. Я угрюмо трясу головой: не верю, не верю, что его нет и что он заснул, ведь я чувствую, что он сейчас будет здесь и мне достанется, если он увидит на мне еще какую-то другую одежду.

Мать ласкает меня, упрашивает, брат с сестрой уговаривают, входит и отец: он мне такой же чужой, как остальные. Я не верю им, не хочу одеваться, а когда они пытаются употребить силу, топаю ногами и реву.

Эта картина — первое одевание дома — часто возвращается ко мне во снах, а за нею теснятся другие: первый раз за едой, первая игрушка, моя первая прогулка по квартире, первый сон, купание, и на всем, я чую, лежит запрет и проклятие деда Иеремии. Я не смею коснуться ни воды, ни хлеба, ни игрушки. Он, страшный старик, признавал только один род хлеба — который он сам месил и невесело благословлял, один род воды — в которую он с бормотаниями окунал меня. А когда я вижу игрушку, огонь вспыхивает в моем воображении — тот, что он в свое время разжигал под моими игрушками.

А цветы! Когда я впервые вижу, как мать возвращается с рынка, и на сумке, сверху, лежит букет, вся картина кладбища в Б. вдруг воскресает! От красивых астр на меня тревожно веет удушливым запахом кладбищенских сорняков, я вижу кривую усмешку камней, грозное изобилие жимолости и судорожно ухожу в себя. Достаточно, чтобы до меня донесся откуда-то запах цветов, — и вот меня уже преследует воспоминание о дворе и кладбище в Б., и если я вижу в руке отца форинт, который блестит, если в доме зажигается свет, хоть какой, хоть огоньки пятничных свечей, я мечусь в испуге, ища защиты. Каждый вечер, как стемнеет, я слышу дедушкин храп, сопение, бормотание, тишина и темнота значат, что он здесь, рядом со мною, и я в панике: где он? А если его здесь нет, почему он все не приходит? Чем дольше он не приходит, тем тверже я уверен, что он придет таким, как я его видел в последний раз, или еще ужаснее.

Как я все-таки оделся, как принялся есть, мыться, играть, ложиться в постель, — не знаю.

Но только я вижу себя: на мне уже новая одежда, я чисто вымыт, я уже ем, со страхом, правда, но зато с волчьим аппетитом, а иногда и играю, судорожно оглядываясь: всё жду, когда же обрушится на меня рука дедушки Иеремии…

Райан, герой романа американского писателя Уолтера Керна «Мне бы в небо» по долгу службы все свое время проводит в самолетах. Его работа заключается в том, чтобы увольнять служащих корпораций, чье начальство не желает брать на себя эту неприятную задачу. Ему нравится жить между небом и землей, не имея ни привязанностей, ни обязательств, ни личной жизни. При этом Райан и сам намерен сменить работу, как только наберет миллион бонусных миль в авиакомпании, которой он пользуется. Но за несколько дней, предшествующих торжественному моменту, жизнь его внезапно меняется…В 2009 году роман экранизирован Джейсоном Рейтманом («Здесь курят», «Джуно»), в главной роли — Джордж Клуни.

Елена Чарник – поэт, эссеист. Родилась в Полтаве, окончила Харьковский государственный университет по специальности “русская филология”.Живет в Петербурге. Печаталась в журналах “Новый мир”, “Урал”.

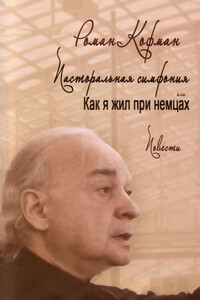

«Меня не покидает странное предчувствие. Кончиками нервов, кожей и еще чем-то неведомым я ощущаю приближение новой жизни. И даже не новой, а просто жизни — потому что все, что случилось до мгновений, когда я пишу эти строки, было иллюзией, миражом, этюдом, написанным невидимыми красками. А жизнь настоящая, во плоти и в достоинстве, вот-вот начнется......Это предчувствие поселилось во мне давно, и в ожидании новой жизни я спешил запечатлеть, как умею, все, что было. А может быть, и не было».Роман Кофман«Роман Кофман — действительно один из лучших в мире дирижеров-интерпретаторов»«Телеграф», ВеликобританияВ этой книге представлены две повести Романа Кофмана — поэта, писателя, дирижера, скрипача, композитора, режиссера и педагога.

Счастье – вещь ненадежная, преходящая. Жители шотландского городка и не стремятся к нему. Да и недосуг им замечать отсутствие счастья. Дел по горло. Уютно светятся в вечернем сумраке окна, вьется дымок из труб. Но загляните в эти окна, и увидите, что здешняя жизнь совсем не так благостна, как кажется со стороны. Своя доля печалей осеняет каждую старинную улочку и каждый дом. И каждого жителя. И в одном из этих домов, в кабинете абрикосового цвета, сидит Аня, консультант по вопросам семьи и брака. Будто священник, поджидающий прихожан в темноте исповедальни… И однажды приходят к ней Роза и Гарри, не способные жить друг без друга и опостылевшие друг дружке до смерти.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.